東源優化營商“大環境”,打造發展“強磁場”

“優”無止境 “改”在實處

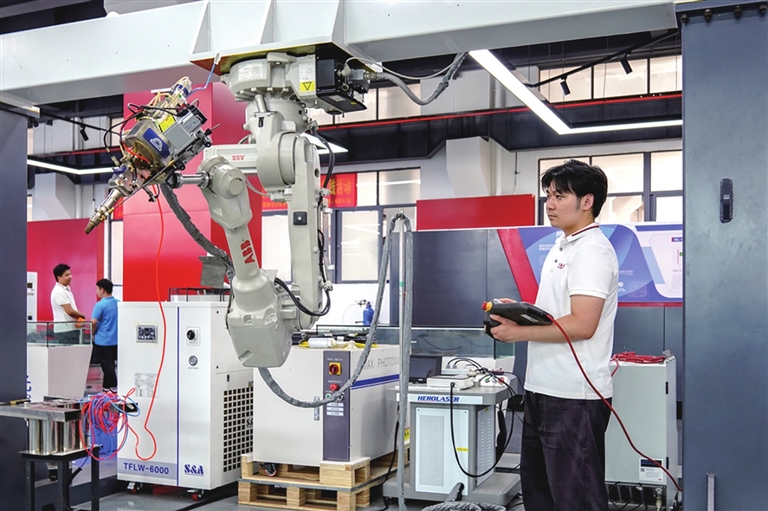

■東源高新技術產業開發區以先進材料、高端裝備制造、電子信息等主導產業集聚發展格局已初步形成,成為東源工業經濟高質量發展的主戰場與主陣地。本報記者 黃贊福 攝

■3月23日,東源縣2023年春季經貿活動在縣新材料產業園成功舉行,18個項目簽約、動工和投產,投資總額82億元。

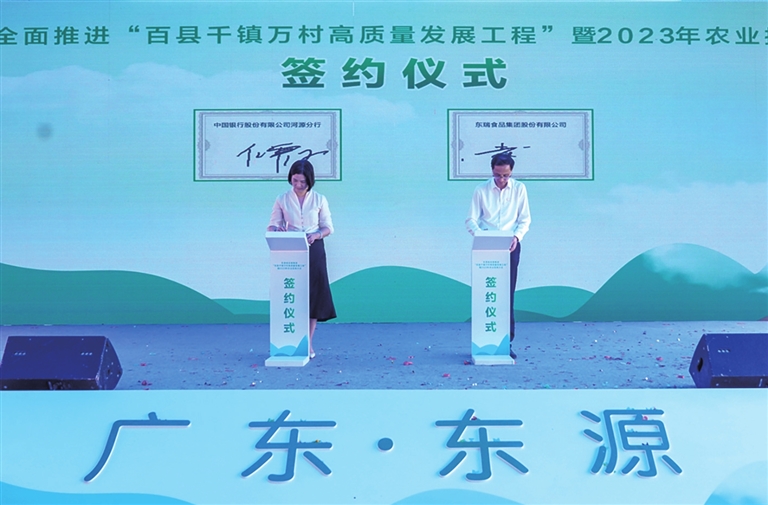

■ 5月31日,東源縣全面推進“百縣千鎮萬村高質量發展工程”暨2023年農業招商大會在位于燈塔鎮的東源縣食品加工(預制菜)產業園(一期)舉行,28個農業產業項目集中簽約、動工和竣工,項目總投資41.95億元。

■銘鐳激光智能裝備(河源)有限公司申請東源縣政府專精特新貸款貼息資金進行研發投入和技術改造。

■廣東首熙智能裝備有限公司在東源縣高效的通關物流服務下,逐漸打開了墨西哥等國外市場。

核心提示

上規上限獎勵、盤活利用低效用地、工業項目建設獎勵、鼓勵外商投資、技術改造、人才發展……東源在工業、現代農業、生態旅游、現代物流等各個投資領域,出臺了“一攬子”優惠政策助力企業高質量發展,吸引了眾多優質企業落戶東源。

今年3月和5月,東源縣舉行2023年春季經貿活動和2023年農業招商大會活動,分別簽約、動工和投產高端裝備制造、電子信息、食品飲料等18個項目和種養、谷物烘干等28個項目,總投資124億元。這兩場招商活動是東源縣產業基礎實、配套設施全、營商環境好的生動縮影。

如今,東源縣委、縣政府堅決貫徹落實中央、省、市的決策部署,錨定高質量發展首要任務,圍繞今年工作“拼經濟抓發展,推動高質量發展”的總基調,聚力推進營商環境建設,推動“一攬子”惠企政策與措施落地見效,不斷朝著“奮力打造品質東源”的目標奮進奔跑,奏響“產業強縣”最強音。

謀劃賽道 出臺政策精準招商

以什么樣的精神狀態抓項目,決定穩定提質的效果、高質量發展的速度,決定東源在百舸爭流中的進退。找準賽道、精準招商,才能推動招商引資實現新突破。

賽道在哪?東源縣委、縣政府精心謀劃,樹牢“發展是第一要務,項目是第一支撐”的理念,先后印發了《關于印發支持先進制造業重大招商引資項目投資建設優惠政策的通知》《東源縣促進企業上規上限有關獎勵措施》《東源縣工業項目建設獎勵辦法》《東源縣支持部分重點行業保生產穩就業的紓困方案》等政策。在東源,只要符合條件的企業,均可獲得相應的獎勵,比如,總投資額超出10億元,且固定資產投資大于80%的先進制造業招商引資項目,按其實際固定資產投資額每滿1億元獎勵100萬元,最多不超過1000萬元;在《建設工程規劃許可證》發證之日起2年內實現竣工投產的,按竣工面積給予獎勵標準的全額獎補,其中,工業廠房獎勵標準為30元/平方米;工業廠房以外的建筑,1-6層的獎勵標準為50元/平方米,7-9層的獎勵標準為60元/平方米……

此外,東源縣委、縣政府還積極落實“一把手”抓招商制度,成立縣促進珠三角與粵東粵西粵北地區對口招商工作專班,整合力量組建“鯤鵬”招商隊深入珠三角招項目、搶項目,推動一批項目落地簽約,力爭全年新引進億元以上優質項目20個以上,其中超5億元2個、超10億元1個以上。這套“組合拳”圍繞五大產業生態圈,加快培育和形成一批十億級項目、百億級產業。

農業農村現代化不僅是建設農業強國的根基,亦是東源縣委、縣政府謀劃的重要目標之一。今年,《東源縣現代農業高質量發展招商引資優惠政策》出臺,不僅優先保障優質涉農企業的用地規模和用地指標,為辦理設施農用地開通綠色通道,還對連續兩年營業收入達1億元以上的農業企業,給予一次性獎勵100萬元。

為高效配置招商要素資源,提升招商工作效率,近日,省招商引資對接平臺東源特色專版正式上線。據了解,東源特色板塊主要建設了工業板塊、文旅板塊和農業板塊三大特色產業板塊。目前已錄入發布信息125條,其中招商引資政策信息43條、產業園區信息2條、地塊資源信息22條、廠房資源信息12條、樓宇(寫字樓)資源信息2條、擬招商項目信息44條。

“通過東源專版,投資商可以快速了解到東源各方面的豐富資源以及招商信息,幫助投資商更全面地了解東源的產業特色,讓更多投資商來到東源建設興業。”東源縣政務服務數據管理局信息股的相關工作人員說。

接下來,東源縣委、縣政府還將謀劃出臺《東源縣關于支持工業企業梯度培育的獎勵措施》《東源縣關于扶持中小微企業高質量發展貸款貼息的實施方案》《關于貫徹落實〈河源市產業園區用地整治提升行動工作方案〉的獎勵措施細則》等政策,真正讓好的項目為東源高質量發展提供有力支撐。

問需于企 開啟惠企政策“直通車”

“作為一家高新技術企業,在重點政策項目申報上,希望得到一對一輔導。”“稅費優惠政策有哪些?如何用?”……面對不同類型企業和不同時期企業的發展需求,東源縣委、縣政府及時有針對性地開展服務,滿足各種發展階段企業的共性發展需要,助力企業成長。

“去年,在工商信局工作人員的幫助下,我們獲得了省級技改資金608萬元,用于產業轉型升級。”河源富馬硬質合金股份有限公司(下稱河源富馬)副總經理李章序說,技改以后,高效刀具及精密零部件生產線性能提高20%—30%,生產效率提高到2倍以上,產能提高3倍以上。

今年,河源富馬計劃投資1.27億元,打造年產2500噸高品質硬質合金制品生產基地,現已進入準備動工階段。李章序表示,此次生產基地的建設,政府開啟了項目規劃、用地保障和加速審批等流程“綠色通道”,全面展開項目供地工作,可以說政務服務已由“串聯式”向“并聯式”推進。

在東源,像這樣直面群眾“煩惱”,解決企業“困擾”的舉措還有很多。“去年我們申請了一筆專精特新貸款貼息資金,利息支出和資金壓力均有所下降,我們才更加有底氣進行研發投入和技術改造,更好地為客戶提供定制的自動化生產服務。”銘鐳激光智能裝備(河源)有限公司項目專員王睞瑜表示,政府不僅在資金方面提供補貼,而且在政策指導、宣傳方面也非常到位。去年,該公司申請復審高新技術企業稱號,政府派遣專家前來輔導申報工作,服務貼心又暖心。

如何持續推進惠企政策落實落細,切實增強助企紓困政策和惠企政策宣傳效果?東源縣工商信局制作惠企政策匯編,組建政策宣傳小分隊,常態化深入企業開展上門政策宣傳活動,今年以來已累計上門走訪宣傳企業達200家次,開展政策宣講會3次。此外,該局還通過微信群和縣政府網站及時發布惠企政策申報通知。2021年至今,累計幫助超過300家企業或項目申請各級惠企資金約1.34億元。其中,技術改造資金4768.98萬元,專精特新貸款貼息資金562.23萬元,產業共建資金3782.76萬元,上規上限獎勵資金2242萬元,產業創新資金290萬元,綠色節能資金38萬元,其他資金956.74萬元。

東源縣稅務局則圍繞企業需求“面對面”為企業詳細解讀最新稅收政策,今年上半年共召開11場“稅悅連心·阿政阿纖與您有約”“面對面”交流會,參加活動的企業涵蓋教育醫療行業、金融行業、房地產行業等7個行業,近273家企業參加了活動,收集到的73條問題建議均已落實解決。

“我們希望通過多種方式,讓更多企業簡單、便捷、精準地了解到惠企政策。”東源縣有關負責人表示,接下來,將持續狠抓創業惠企政策的落實,加大政策宣傳力度,提高社會知曉率;繼續開展好創業技能培訓,為創業群眾提供新思路、硬技能;同時還將對符合條件的新增企業做好跟蹤服務,積極落實政策,做到“應享盡享”,讓創業惠企政策助推市場主體壯大再上新的臺階。

心系企業 打造全周期服務鏈條

走進廣東首熙智能裝備有限公司,一臺臺高光模溫機、三機一體除濕干燥機、螺桿式色母機等注塑設備映入眼簾,正處于驗收階段,等待出口國外。

“政府經常組織企業參加博覽會,這對我們公司提升知名度、拓寬海外市場具有重要作用。”該公司行政人事經理鄒仕芹介紹,從2020年開始,該公司加強外貿團隊建設,逐漸打開了墨西哥、越南、泰國、馬來西亞等國外市場,政府全面推動外貿綜合服務平臺建設,為外貿企業提供了更加高效的通關物流服務,切實解決東源外貿發展的堵點問題。

優化營商環境,出真招實招。東源成立了由37名業務骨干組成、下設6個工作組的工作專班,做到每周一調度,全力打通平臺開發、項目建設的堵點、難點問題。扎實落實縣領導聯系服務重點企業重點項目等制度,以縣領導的高位推動形成問題解決的閉環機制。推行“上門辦”“一次辦”,壓縮企業開辦時間,將企業的設立登記、公章刻制、發票申領等環節壓縮至0.5個工作日。

目前,全縣共32個部門1320項行政審批和服務事項入駐縣政務服務大廳;優化編制了50項事項“四免”專項和560項辦事指南,全縣行政審批服務時限壓減率達94.74%。

除此之外,為了方便園區公司物流運輸及務工人員出行,東源在增設縣工業園至縣城中心區域公交專線的基礎上,不斷完善園區路網建設,加快實施園區白云路等8條道路升級改造,積極推進西環路二期工程,有效聯通鹽東物流園、新材料產業園和205國道,進一步打造園區高效交通網絡。

營商環境是一座城市綜合實力的全面體現,而教育代表的是一座城市的“軟實力”。為了解決到東源投資、務工人員子女教育的后顧之憂,東源縣教育局力爭更多優惠政策向園區企業傾斜,印發《東源縣工業開發區外來務工人員隨遷子女入學申請信息登記指南》,向企業全面解讀隨遷子女入學相關政策,去年9月至今,共為園區22家企業150多名隨遷子女辦理入學申報。另外,東源縣優化基礎教育資源供給,新增東源縣第六小學學位1620個,滿足園區企業員工子女入讀公辦義務教育學校的需求。

從“辦事不求人”“無事不打擾”兩大標準出發,東源秉持赤誠初心,以“店小二”般的態度服務企業和群眾,既真正讓企業和群眾在東源感受到“家”的溫暖,贏得了企業的信任,更營造出全縣企業發展的“暖環境”,不斷推動營商環境建設取得看得見、摸得著的成效。

■策劃:張松新

■統籌:李成東 張小龍 黃仲明 曾科

■稿件統籌:李成東

■組稿:本報記者 曾敏 李成東 楊堅 特約記者 藍天明 張小建 通訊員 周曉華 彭冰 修碩

■攝影(除署名外):本報記者 楊堅

下一篇:沒有了