“皋盧茶”變身“搖錢樹” 綠色茶山變“金山”

龍川縣開展“一鎮一園”全覆蓋試點工作, 做優做強綠色茶產業

農業龍頭企業和專業合作社的加入,推動茶產業規模化生產。圖為桂林村嶅頂峰茶葉種植專業合作社負責人鄒志堅在制茶。

■又是一年采茶季,群眾上山采茶,喜迎春茶豐收。 ■龍川縣義都鎮桂林茶園

核心提示

鄉村振興,其中產業振興是關鍵。如何做好產業這篇大文章,龍川縣以創建整縣推進現代農業產業園為契機,實施“一鎮一園”全覆蓋試點工作,出臺實施鼓勵支持各鎮建設特色產業園工作方案,重點扶持義都桂林茶等八大鎮村產業園建設,努力打造整縣推進現代農業產業園全省樣本。

龍川縣義都鎮桂林村,一個有史料記載的千年“茶鄉”。近年來,在縣、鎮兩級黨委政府的政策扶持和精準指導下,這個隱于大帽山深處的山村,再次攜茶引人注目。目前,全村種植茶葉面積6000多畝,年產值4000余萬元,成為村民增收致富的主產業。2020年,桂林村因茶產業而入選第十批全國“一村一品”示范村鎮行列。

奮力續寫鄉村振興新篇章。今年,一場以做優做強特色產業、打造灣區“茶罐子”的浪潮正在古邑大地鋪開,包括桂林茶在內的茶產業再次迎來發展的春天。目前,龍川縣茶葉種植面積達2.5萬畝。隨著龍川縣“一鎮一園”項目的積極推進,茶葉種植區域的基礎設施建設將逐步完善,以茶為媒、茶旅融合發展,從一株“皋盧茶”到農民增收致富“搖錢樹”,一片茶葉下的大產業,寫就了群眾的“幸福指數”,龍川茶葉走向粵港澳大灣區之路越走越寬。

01

桂林茶鄉新貌:家家有茶園 戶戶有茶坊

清明前后,正是春茶采摘季。大帽山下茶鄉——桂林村,6000余畝的生態茶園,迎來千余人進山摘茶忙碌季節。歡聲笑語里,空氣中彌漫著若有若無的淡淡茶香。

家家閉戶,人人上山,是當下桂林村采茶的寫照。沿著今年3月新建開通的茶山水泥公路,一壘壘的茶園從半山腰向山頂延伸。碧綠的茶樹間,是手提竹筐的采茶人。一片片新葉離開茶樹落進筐里,一袋袋新鮮的茶葉通過摩托車、汽車運進了山腳下的加工作坊,在一雙雙浸著茶青的制作師傅手中,透著煙火味的桂林茶生產出來,融入到千家萬戶的生活中。

家家有茶園,戶戶有作坊。桂林村地處龍川縣義都鎮西部,全村總面積約為7.8平方公里,400多戶2000余人。截至2021年,桂林村有茶園230多個,有410多戶農戶種植茶葉,種茶面積達6000多畝,年產量在6萬公斤以上,實現了家家有茶園、戶戶有加工作坊的目標。2020年,該村還先后被評為省級“一村一品”專業村、全國“一村一品”示范村。

桂林村有著悠久的茶葉種植歷史。“龍川出皋盧,葉似茗,味苦澀,士為飲”(《南越志》記載),早在南北朝,客家先民在此耕作種茶,傳承至今有1500多年,素有“茶鄉”之美譽。

“高山云霧出好茶。”桂林村地處大帽山和嶅山山脈腳下,高峰嶅山海拔1174米,終日云霧繚繞,隸屬河源東江上游茶葉產業帶核心產區。村內氣候溫和濕潤日照時間長,十分適宜茶樹生長,所產茶葉,茶色純味厚,清香甘醇。

近年來,龍川縣委、縣政府高度重視桂林茶產業發展,引進農業龍頭企業,扶持成立茶葉合作社,以“公司+基地+合作社+農戶”的模式,大力發展茶葉產業,帶動群眾特別是貧困戶增收。當前,茶葉已經成為桂林村的重要經濟支柱,年產值達4000多萬元;涉茶農戶400余戶,人均2萬多元,茶葉已成為村民的主要收入來源,茶產業也逐漸發展成為該村脫貧增收的特色產業。

“產業興,百姓富,農村有希望。”鄒錦輝是桂林村黨支部書記、村委會主任,讓茶樹成為鄉親的“搖錢樹”是他返鄉擔任“村官”的夙愿。回到家鄉的15年里,他帶領群眾復耕茶園、種植新品種、打造茶品牌,用實際行動踐行著一名共產黨員的初心和使命。

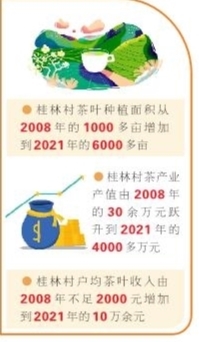

天道酬勤,再加上鄉村振興等利好政策,桂林茶跨入高速發展軌道。茶葉種植面積從2008年的1000多畝增加到2021年的6000多畝,產值由2008年的30余萬元躍升到2021年的4000多萬元,戶均茶葉收入由2008年不足2000元增加到2021年的10萬余元。

茶葉帶來的收入增長,改變了這個大山深處村莊的面貌:一棟棟小洋樓拔地而起,新建的村文化廣場設施完善,水泥路鋪到了村民家門口。2020年,桂林村成功摘掉了“貧困帽”,與全國同步邁上小康之路。

02

茶產業新征程:走茶旅融合發展之路

脫貧摘帽不是終點,而是新生活、新奮斗的起點。因茶脫貧致富的故事,隨著龍川縣實施“一鎮一園”全覆蓋試點工作的推進,正在續寫著屬于它的新征程發展新篇章。

如何走好新征程?今年的龍川縣政府工作報告中,有一段令茶農們特別暖心和振奮的話:實施“一鎮一園”全覆蓋試點工作,出臺實施鼓勵支持各鎮建設特色產業園工作方案,重點扶持義都桂林茶、細坳竹產業園、車田豆腐產業園和雅寄米酒升級擴產,加快農業全產業鏈發展,大力開展現代農業基礎設施建設、全程全面機械化示范推廣、產地農產品初加工能力提升、新型經營主體培育、生態種養與綠色防控、農旅融合、聯農帶農機制創新,努力打造整縣推進現代農業產業園全省樣本。

4月4日,龍川縣委書記、縣長劉力前往義都鎮調研茶產業發展情況,要求該鎮搶抓“一鎮一園”現代農業園建設機遇,進一步擴大茶葉種植面積,全面推動茶產業高質量發展,把茶山變成“金山銀山”,帶動群眾增收致富,助力鄉村振興。

在省級農業龍頭企業龍川南越王生態農業發展有限公司桂林村種植基地,劉力聽取了企業、村委有關茶產業發展情況介紹后,就如何做優做強做大茶產業開出了“良方”,提到五個關鍵詞:產業園、扶持、利益聯結、產業鏈、品牌建設。綜合起來,劉力寄語義都鎮黨委政府,要以龍川縣實施“一鎮一園”全覆蓋試點工作為契機,進一步加大政策、資金等方面扶持力度,構建緊密的利益聯結機制,積極探索農村一、二、三產業融合發展新路徑,在轉型升級、建鏈延鏈中加強品牌策劃、創新營銷手段,合力推動茶產業高質量發展、茶產業園建設,為推動鄉村振興注入源源不斷的活力。

對于“一鎮一園”茶葉產業園項目建設該項新使命,義都鎮黨委政府有一個初步設想,政府搭臺、企業唱戲、群眾參與,努力打造一個以茶為主題的國家3A級景區,擬規劃新建義都鎮通往桂林村旅游公路、茶文化及茶產品展示中心、建設民宿等旅游基礎設施等,近期的目標則是擴建茶園種植面積達到4萬畝(其中桂林村1萬畝)、對數十公里的進園道路進行硬底化建設。

這樣的目標不是空中樓閣,是有的放矢。目前,義都全鎮茶葉種植面積8000余畝,涉及桂林、新嶺、中心、新聯4個村,年產量超過7.5萬斤,年產值5000多萬元,涉茶農戶700余戶3000多人,人均可支配收入1.7萬多元。汕昆高速公路穿義都鎮而過并設有出入口。優越的交通位置、厚實的產業基礎、企業群眾的積極性,這些利好因素,義都鎮均擁有。

山不在高,有茶則靈,這是當地茶農頗為自信的說法。一片茶葉,一個好產業,茶是有靈性的,它釋放出的是它生長所在的那片山水和人文景觀;而茶的靈性讓人與自然的相處模式得到互通融合,茶農們用一代接一代人的辛勤勞作,寫就了一株“皋盧茶”到茶農 “搖錢樹”的增收致富篇章。

桂林茶是龍川茶產業發展的縮影。近年來,龍川大力發展茶葉產業,目前全縣茶葉種類有野山茶和引進栽培兩個品種。野山茶主要分布在龍川中北部和東南部高山中,栽培品種分布在全縣24個鎮。2021年,全縣茶葉種植面積達2.5萬畝。

“好茶渴望更大市場,這是農業發展的規律,也是提升人民群眾獲得感、幸福感的重要途徑。”龍川縣委常委葉書利日前接受省媒采訪時表示,隨著龍川縣“一鎮一園”項目的積極推進,龍川茶葉種植區域的基礎設施建設將逐步完善。龍川縣將與河源市茶葉協會合作,對龍川茶葉進行統一質檢、包裝、推廣,以便“讓龍川茶葉走向粵港澳大灣區,讓更多人能品嘗龍川高山好茶”。

征途漫漫,惟有奮斗。接續奮斗是唯一的工作姿態,龍川將圍繞高質量發展要求,發揮茶產業優勢,大力推進“一鎮一園”現代農業產業園建設,積極探索農村一、二、三產業融合發展新路徑,進一步延伸產業鏈,提高附加值,全面推動茶產業轉型升級、提質增效,為推動鄉村振興注入源源不斷的活力。

■返鄉創業故事

把在大城市掙的錢投入到茶園里

千年茶香飄出大山

“每當接到珠三角的訂單,心情就雀躍起來,感覺和茶葉一起走出山門飛入大城市。”這是致力推動桂林茶產業發展的新一代種茶人的共同心聲。

家鄉情懷,赤子情結。在這個相對落后、閉塞的大帽山下“茶鄉”——桂林村,有著這樣一股清流:他們把在大城市掙的錢,投入到茶園里,通過產業化經營帶動桂林茶形成規模、孕育品牌,打響一度沉寂的品牌,讓優質的高山綠茶走出大山飛入大城市,帶動一方百姓增收致富。

葉偉青就是其中一位。2013年,他從深圳返鄉,開始種植茶樹,目前是龍川南越王生態農業發展有限公司(下稱“南越王農業公司”)的總經理。10年間,南越王農業公司建設了700多畝高端龍井茶種植基地,帶動當地新增茶園300畝,新建3家大型茶葉標準化自動制作車間,組建3家茶葉專業合作社,成為龍川首家通過質量標準認證的茶葉企業,成功打造了“嶅山”“嶅頂峰”“南越王”等茶葉品牌。

“在經營好茶產業的同時,將走一、二、三產業融合發展之路,做優做強茶產業。”葉偉青表示,龍川縣委縣政府正深入推進“一鎮一園”現代農業產業園建設,重點扶持包括桂林茶在內的八大特色產業,公司將搶抓這個政策機遇和發展春風,在聚焦推動桂林茶走向規模化品牌化目標的基礎上,持續加大投入,嘗試以茶為媒發展民宿旅游等第三產業,不斷拓寬產業鏈條。

“70后”的桂林村嶅頂峰茶葉種植專業合作社負責人鄒志堅,也是一名熱愛家鄉、一心只想做大茶產業的茶農后代。鄒志堅在2013年回到桂林村創業,把在珠三角大城市工作數十年的積蓄,全部投入到大山中,在大帽山最高峰、海拔1088米的嶅頂峰種了300多畝茶樹。

自古高山云霧出好茶,山峰云霧繚繞,生態環境優越,土壤有機質含量高,晝夜溫差大,為茶樹生長創造了良好的有機質生態環境。2016年,義都鎮嶅頂峰農民專業合作社經國家中鑒認證機構核準為龍川首家有機茶,成為桂林茶的一張名片。

“讓高山好茶走向更廣闊的世界,這是我自小就立下的宏愿。” 鄒志堅說道,父輩種茶除了自用,沒有為家庭帶來收入,現在政府開發茶園旅游產業,讓他看到了通過發展茶葉產業建設幸福美麗桂林村的希望。鄒志堅表示,他將積極參與到桂林村茶產業園建設中,助力推動村里一、二、三產業融合發展,做大做強鄉村富民產業。

■組稿:本報記者 陳小玲

特約記者 曾祥太

通訊員 謝海濤

■攝影:本報記者 馮曉銘

■制圖:吳丹