中國科學院院士、著名數學家楊樂逝世

他的名字載入世界數學史

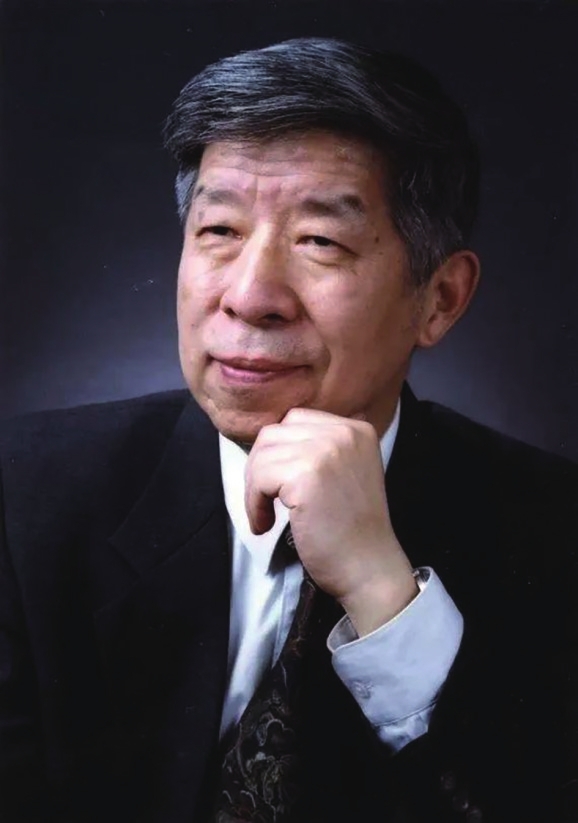

■楊樂

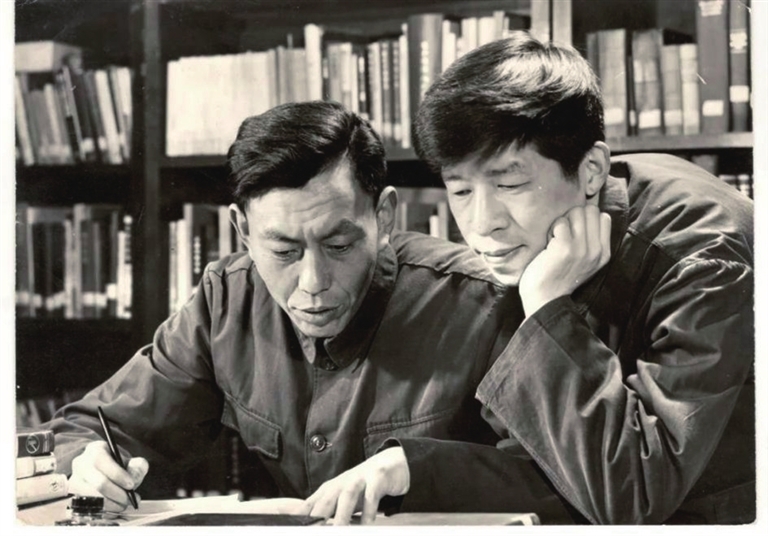

■1977年,楊樂(右)和張廣厚一起討論數學題。

10月22日,中國科學院數學與系統科學研究院發布訃告:

中國共產黨優秀黨員、中國科學院院士、著名數學家、中國科學院數學與系統科學研究院首任院長楊樂同志,因病醫治無效,于2023年10月22日14時34分在北京逝世,享年83歲。

楊樂同志1939年11月10日出生于江蘇南通,1979年加入中國共產黨,1962年本科畢業于北京大學數學力學系(六年制),同年考入中國科學院數學研究所就讀研究生,師從熊慶來教授,1966年畢業后留所工作。1980年當選為中國科學院學部委員。1987年出任中國科學院數學研究所所長,1992年出任中國數學會理事長,1996年創建中國科學院晨興數學中心,1998年出任中國科學院數學與系統科學研究院首任院長。曾任全國青年聯合會副主席、全國政協委員、中國科協常委。

楊樂同志研究復分析,在亞純函數與其導數的總虧量方面獲得了精確結果,揭示了虧函數的可數性;他與張廣厚合作發現了整函數與亞純函數的虧值數目與奇異方向數目之間的緊密聯系,給出了最佳估計;獲得了亞純函數在涉及重值時普遍與精確的虧量關系。他在值分布理論的出色成果是中國數學在那個時代享譽世界的一項代表性工作。

榮獲全國科學大會獎、國家自然科學二等獎、華羅庚數學獎、陳嘉庚數理科學獎、何梁何利獎等多項重大獎項。

楊樂同志是中國數學界的一個領袖,對中國數學事業的改革和發展做出了杰出貢獻;他是一個時代的楷模,指引和鼓舞著幾代青年投身科學。

楊樂同志永垂不朽!

楊樂成名很早,他在“科學的春天”躋身時代的學術明星譜,同時期出現的那串閃光的名字——華羅庚、陳景潤、錢學森、鄧稼先在當年人們的印象中已是一部翻閱已久的厚重大書。

痛別!

巨星隕落

○中國共產黨優秀黨員、中國科學院院士、著名數學家、中國科學院數學與系統科學研究院首任院長楊樂同志因病醫治無效,于2023年10月22日14時34分在北京逝世,享年83歲。

楊樂同志1939年11月10日出生于江蘇南通,1979年加入中國共產黨,1962年本科畢業于北京大學數學力學系(六年制),同年考入中國科學院數學研究所就讀研究生,師從熊慶來教授,1966年畢業后留所工作。1980年當選為中國科學院學部委員。1987年出任中國科學院數學研究所所長,1992年出任中國數學會理事長,1996年創建中國科學院晨興數學中心,1998年出任中國科學院數學與系統科學研究院首任院長。曾任全國青年聯合會副主席、全國政協委員、中國科協常委。

楊樂同志研究復分析,在亞純函數與其導數的總虧量方面獲得了精確結果,揭示了虧函數的可數性;他與張廣厚合作發現了整函數與亞純函數的虧值數目與奇異方向數目之間的緊密聯系,給出了最佳估計;獲得了亞純函數在涉及重值時普遍與精確的虧量關系。他在值分布理論的出色成果是中國數學在那個時代享譽世界的一項代表性工作。

楊樂一直致力于培養年輕數學家,他認為:“我國科技界需要高水平的領軍人物,我們殷切希望年輕的學術帶頭人的學識和水平不斷提高,以縮短與世界的差距,甚至與世界水平持平或者超越世界水平。過去中國出過這樣的人物,今后也一定能出現。”

■本報綜合新華社、《中國青年報》、《文匯報》等報道

他的一生似乎被傳奇與幸運之神所籠罩

他曾被著名數學家華羅庚、國際數學大師陳省身親切地稱為“師弟”,初中立志一定要把用中國人名字命名的定理寫在未來的數學書上,20多年后,他和同事張廣厚的成果被國際上稱為“楊—張定理”。

高中時,他在書皮上寫下“中科”二字,而今與中國科學院已攜手走過半個世紀,他曾是中國科學院數學物理學部年齡最小的學部委員(院士),出任中科院數學研究所的掌門。

然而,楊樂更愿意將此解讀為理想與堅持的歷程——“我把我的一生獻給了數學研究事業。”

楊樂有一句名言:“永遠不要放棄你的理想,不要為一時的得失所迷惑,這樣才會不負此生。”

在這背后,很多場合,楊樂則會和年輕人分享和強調華羅庚的名言:“聰明在于勤奮,天才在于積累。”

中學階段做了上萬道數學題

楊樂出生于江蘇省南通市,這個長江邊上的城市“據江海之會、扼南北之喉”,自古大家輩出,更有清末狀元張謇辦教育興工業,被譽為“中國近代第一城”。

楊樂中學就讀于江蘇省南通中學,這所當地最好的中學被人稱作“省中”,簡潔中保持敬意。

記憶中,那里有藏書豐富的圖書館、獨立設置的理化實驗室,這樣的條件當時即使在大城市也不多見。

其時,新中國剛剛成立,整個社會一片欣欣向榮。1952年,第一次全國大學招生統考的消息傳出,讓剛從懵懂中走出來的楊樂隱隱感受到了國家對人才急切需求的信號。

楊樂的記憶中,中學的科目教學進程都很慢,上課認真聽講,當堂便能較好地掌握學習內容。每次老師都會布置4-6道作業題,他常常課間10分鐘就能完成。

這給楊樂課后留下了大量時間,家里哥哥姐姐留下的數學參考書不少,楊樂開始大量做課外習題。攻克一道道難題,自信心不斷增強,對數學的興趣也越來越濃厚。

網絡上廣泛流傳著楊樂的一段傳奇——中學階段做了兩三萬道數學題,楊樂坦承,自己沒有專門統計過,“但肯定過萬了。”

勤奮的學習精神給他打下了堅實的數學基礎。他曾深有體會地說:“雜技演員走鋼絲的本領,是長年勤學苦練的結果。要想靠小聰明僥幸獲得成功,那只能從鋼絲上摔下來。”

初三時,楊樂找來全國大學統考的數學試題,發現只有一道題不會做,估計考個70分以上沒問題——在當時,這樣的分數足夠上一所不錯的大學。

楊樂有了一個朦朧的想法:以后進大學讀數學系,并且一輩子從事數學研究工作。當時,楊樂已經聽說中國科學院是我國最高的學術機構,其中的數學研究所就是專門從事數學研究的,聽說了在那里工作的華羅庚。

高一時,發了新的教科書,楊樂用漂亮的畫報紙包上書皮,悄悄地在書皮上寫下了“中科”兩個字,憧憬今后進入中國科學院專門從事數學研究。

多年后回顧這段往事,楊樂笑言,之所以當時沒有直接寫上“中科院”,是怕同學看到后笑話,其含意成了隱藏在那個14歲少年心中的秘密。

楊樂高中的后期,“向科學進軍”風靡全國,在中學校園里,“課外小組”如雨后春筍不斷出現。

楊樂選擇了數學小組,并很快成了小組里的“小先生”。每周一次,這個班上年紀最小的中學生走上講臺,面對40多名同學,連續開講10多次,內容還都是課堂的延伸。

半個世紀后回眸,楊樂笑言當年是“強出頭”,但更充滿回味,“講出來讓別人聽懂比單會做要求高得多,而這也讓自己受益終生。”

興趣的培養關鍵看中學

數學之外,樂趣不少。

楊樂初中時常常打乒乓球、高中踢足球,也曾因年少激情,和同學一夜急行軍走上10多里路。

春假和秋假的遠足,在少年楊樂的心中看得很重,南方多雨,出發前一兩天早晨起床就趕緊看天氣,有了變天的征兆,不由平添幾分惆悵。

每兩周左右,楊樂還會跟著家人去聽一次京劇,至今說起蔣干盜書、劉備招親等三國戲的臉譜、服飾、唱腔,楊樂依然記憶猶新。

“興趣是不是天生的?”與青年人接觸時,楊樂經常被問到這樣的問題。

他總是十分肯定地說:“興趣是可以培養的!”

在楊樂看來,專業上要創新,必須要有強烈的興趣,而培養興趣最好的辦法就是多下點工夫,經常和自己所學的專業知識“接觸”。原本不懂的地方,隨著接觸次數的增多就了解了,弄懂了,興趣也會隨之一點點地增加。

楊樂說,興趣的培養,關鍵看中學。

他現身說法,“我對數學的興趣也不是天生的,小學時也不是很好。”至于家學,楊樂的父親曾師從過當地一位名家——之江大學教授徐昂,不過研修的是文學。

改變從楊樂上初二開始。

當時新添了代數與平面幾何兩門課程。代數課里,用英文字母可以表示數,數字與英文字母構成了代數式,并且可以進行加減乘除的運算,這讓楊樂感到十分新鮮——只要設未知數便可以列成代數方程,小學算術中需要繞來繞去的雞兔同籠一類的問題,變得簡單而規范,楊樂一下感受到了“代數的威力”。

平面幾何課上極其嚴謹的邏輯推理和有趣的幾何圖形同樣深深地吸引著楊樂。

正是從那年秋天開始,楊樂在這些過程中感悟、培養了對數學的興趣,真正開始了與數學的不解之緣。

學習成才要像跑馬拉松

除了興趣,這位已過古稀之年的老人還想與后輩們談談理想與堅持。

“今天的年輕人最大的問題就是缺乏理想,想考名牌大學、找份好工作,整個社會過分談錢。”楊樂說得一針見血。

楊樂曾算過一筆賬:博士畢業到成為一名專門人才,大約要經過8-10年的努力,如果從中學畢業算起,4年的本科,6年左右的碩士博士,加起來差不多20年時間。

閱歷經年,楊樂感慨,“努力幾個月半年,很多年輕人可以做到,但是20年的奮斗,其間面臨身體、家庭、婚姻等重重考驗,沒有一個理想的支撐,沒有雄心壯志是很難實現的。”

“陳景潤并不是數學天才!他是在對數學具有濃厚興趣的前提下,經過長期刻苦的努力,最終攀上世界數學研究的高峰的。” 楊樂拿自己昔日的同事陳景潤舉例,陳景潤當時在研究哥德巴赫猜想時,幾乎達到了廢寢忘食的境界,僅演算草稿就裝了幾麻袋。

上個世紀50年代,楊樂進入北大。記憶中,每天早晨飯廳剛一開門,同學們買上簡單的早餐,就是一碗粥,一分錢咸菜,一個饅頭或者窩窩頭,邊吃邊走,到了閱覽室找到一張空位置,如果稍微晚幾分鐘就沒有空位置,星期天也不例外。

社會上都認為華羅庚是天才,楊樂則記起了錢偉長曾講過的華老的一段軼事。錢偉長在清華讀書的時候,每天凌晨5點鐘就起來了,曾被認為是當時清華最用功的學生,后來他發現華羅庚比他每天起床時間還要早,更用功。

楊樂院士是南通人民的驕傲,對家鄉充滿感情,關心南通的發展。楊院士每次回家鄉都要到學校走走看看,深入了解學校的數學教學情況。

楊樂勉勵當代的中學生,“學習成才是一個漫長的過程,一定要有長期努力的思想準備,要有吃苦耐勞的精神。不能只奮斗一段時期,而要像跑馬拉松一樣,堅持不懈,不斷進步,提高自己的水平。”

他帶走了一個時代的記憶

楊樂先生駕鶴西行,帶走了一個時代的記憶。

“楊先生是我們這一代人的偶像。”中國科學院一位研究員記得,20世紀七八十年代,中國迎來了科學的春天。楊樂、張廣厚、陳景潤等人的名字走進了千家萬戶。越來越多的年輕人知道,“選擇數理化可以為國爭光,學好數理化成為一代人最大的理想。”

楊樂初中立志要把用中國人名字命名的定理寫在未來的數學書上,20多年后,他和同事張廣厚的成果被國際上稱為“楊-張定理”。高中時,他在書皮上寫下“中科”二字,而今與中國科學院已攜手走過一甲子。他曾是中國科學院數學物理學部年齡最小的學部委員(院士),出任過中國科學院數學與系統科學研究院首任院長。

生前接受中青報·中青網記者采訪時,楊樂更愿意將此解讀為理想與堅持的歷程——“人生成長是一場馬拉松,我把我的一生獻給了數學研究事業。”他曾通過本報向青少年一代寄語:“永遠不要放棄你的理想,不要為一時的得失所迷惑,這樣才會不負此生。”

“楊先生是一位令人尊敬的前輩。”中國科協副主席、全國政協常委袁亞湘說。中國科學院數學與系統科學研究院成立之初,楊樂作為首任院長臨危受命,袁亞湘作為副院長協同工作。楊樂格外愛護年輕的袁亞湘,常常囑咐他“不必來參加”一些瑣碎的會議。他告訴這個年輕人,“可以在行政上少承擔一點工作,留出更多的時間去做科研。”

對于科研評價體系的搭建,楊樂親力親為地設計、討論。他多次強調,不能按照論文的數量評定人才,更不能按照資歷和關系排序,要按照代表性成果進行職稱評定。那時候,楊樂專門組織同事邀請國外專家回國參與同行評議工作。正是因為這樣科學的評價體系,研究院里有的成員只發了兩篇左右的論文就被評為了教授。

“在學術評價體系的搭建上,楊先生為中國數學界發展作出了重大的貢獻。”袁亞湘說。

他記得楊樂院士總是叮囑年輕人,不要太急功近利、不要太著急,要真正認識到科研最重要的事情是做國際上有影響力的工作。“他對我們這一代數學家的成長起到了很大的激勵作用。”

從清貧時代走過來的楊樂一直關心年輕人的成長。在中國科學院數學與系統科學研究院研究員、副院長楊翠紅的記憶里,楊樂常在會議之中提到,要思考如何吸引年輕人投身科研,如何為年輕人提供寬松和優渥的科研環境。

“他心中關注的是全國數學教育的發展和未來。”一位研究員在多場報告里聽到老先生談及年輕人的培養問題。

在楊樂的講座上,他很少讀稿子。面對臺下的青年科學家,楊翠紅記得老人家神采奕奕。在言談之間,楊樂常常告訴年輕人,要做大問題,要解決國家的重大基礎研究的問題;科研人員要有奉獻精神,以國家重大需求為己任,要有為科研奉獻的精神,甘坐冷板凳。

后因工作需要,多所學校曾邀請楊樂來給研究生、中學生作報告。那時候老先生只要有時間,立馬爽快地答應。作報告前,楊樂自己手寫演講稿,一寫就是幾十頁。

面對當代的中學生,楊樂曾勉勵孩子們,“學習成才是一個漫長的過程,一定要有長期努力的思想準備,要有吃苦耐勞的精神。不能只奮斗一段時期,而要像跑馬拉松一樣,堅持不懈,不斷進步,提高自己的水平。”

在中國科學院數學與系統科學研究院發布的訃告里,這樣記錄了那個懷揣“中科”夢想的男孩一生:“楊樂同志是中國數學界的一個領袖,對中國數學事業的改革和發展作出了杰出貢獻;他是一個時代的楷模,指引和鼓舞著幾代青年投身科學。”

下一篇:沒有了