龍年探“龍”

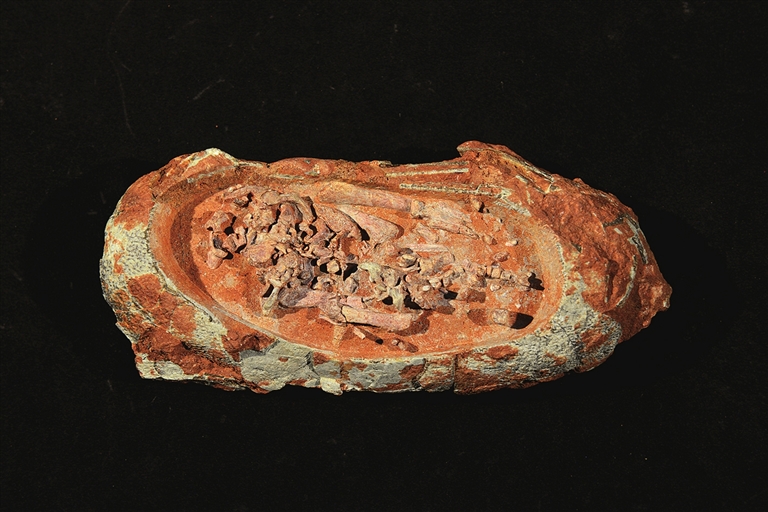

■修復(fù)后的恐龍胚胎蛋化石 河源恐龍博物館供圖

■本報記者 曾敏

農(nóng)歷龍年,“龍元素”走紅。河源是“中華恐龍之鄉(xiāng)”,河源恐龍博物館館藏2萬多枚恐龍蛋化石,數(shù)量居全球之冠,是集恐龍蛋、恐龍骨骼、恐龍腳印“三位一體”的龍蛋共生地。讓我們走進河源恐龍博物館,一起穿越遙遠的恐龍時代。

走進河源恐龍博物館,映入眼簾的是一具長20米、高8米的汝陽黃河巨龍的恐龍骨架模型,讓人疑似闖進了億萬年前的侏羅紀(jì)公園。

在“恐龍產(chǎn)房”展廳,長形、棱柱形、橢圓形、扁圓形、圓形,直徑從1.5厘米至23厘米不等,有晶瑩剔透的珠寶級晶體蛋,有袖珍蛋,有蛋皮超薄的傷齒龍蛋……2萬枚形態(tài)不一及種屬不同的恐龍蛋化石展陳讓人目不暇接。

這些展出的恐龍蛋化石中,兩枚白堊紀(jì)竊蛋龍胚胎蛋化石尤為罕見。這兩枚胚胎蛋化石原出土地為江西贛州。其中一枚長17.3厘米,呈長條形,胚胎發(fā)育較為成熟,保存狀態(tài)完好,未受到石化作用的過多干擾,精細修復(fù)后清晰展現(xiàn)了該胚胎的骨骼分布情況和存活時的姿態(tài);另一枚長18厘米,雖未修復(fù),但仍可見部分骨骼。

據(jù)介紹,河源盆地是目前廣東省內(nèi)出土恐龍蛋化石最多的地區(qū),其出土的恐龍蛋化石外表蛋殼破損較小,外表面光滑或者具有明顯的點線紋,這為鑒別恐龍蛋類別、進行深入科學(xué)研究提供了良好的素材。

為什么恐龍“青睞”河源呢?“河源出土的大量恐龍蛋和恐龍化石,足以說明在白堊紀(jì)時期河源區(qū)域氣候濕潤,植被茂盛,成為恐龍生活和繁衍的重要棲息地。”工作人員一語解開謎團。

此外,從侏羅紀(jì)過渡到白堊紀(jì)期間,中國地區(qū)發(fā)生了強烈的地殼運動,粵北地區(qū)形成了許多斷裂凹陷,河源盆地便是其中之一。這一地勢南躲臺風(fēng),北避瘴氣,或許正符合恐龍繁衍生息所需的條件。

據(jù)考證,很可能是因為一場泥石流讓恐龍遺跡與空氣瞬間隔絕而得以保存,后來這低洼之地因造山運動而隆起,這些遠古遺跡才得以重見天日。

7000萬年后的今天,隨著現(xiàn)代人們的開發(fā)、挖掘,這些深埋地下的恐龍和恐龍蛋化石不斷被發(fā)現(xiàn),露出真容。

春節(jié)期間,除了常設(shè)展,河源恐龍博物館還推出《走進神秘的大自然——恐龍、星座、海洋(3D)》科普圖片展,觀眾們戴上3D眼鏡就能感受遠古的恐龍世界,讓你如有身臨其境之感。

甲辰龍年,快到河源恐龍博物館尋找“龍”的身影吧。