烽火中,河源城來了幫大學生

在河源縣成立首個中共縣級黨委

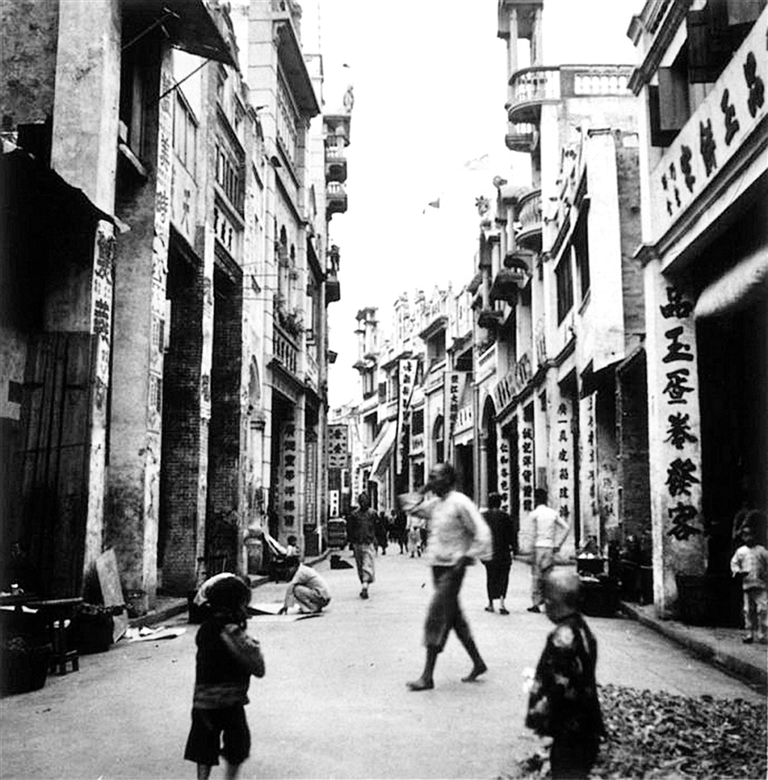

■太平街。攝于1934年至1939年期間(資料圖片)

歷史檔案

抗先隊在河源

廣東青年抗日先鋒隊(下稱抗先隊)成立于1938年元旦。據廣州青運史研究室“抗先”簡史編寫組撰寫的《廣東青年抗日先鋒隊史略》介紹,該隊是抗戰時期在中共廣東省委直接領導下的青年抗日團體,以統一戰線形式出現,取得公開合法地位,以先進青年為主體。

1938年12月底,抗先隊輾轉1400公里來到河源。1939年初,抗先總隊在河源設立東江辦事處,成立了中共河源中心支部。同年8月,在縣城成立中共河源縣工作委員會(簡稱工委,是河源縣第一個縣級黨委領導機關),后以此為基礎擴大成為中共河源中心縣委,負責河源、新豐、龍門、和平等地黨組織工作。中共河源中心縣委還以抗先東江辦事處的名義,先后舉辦了七八期青年訓練班,在訓練班的學員中發展黨員。抗先隊促進了各地黨組織的建立和發展。

1940年4月,抗先隊被國民黨當局取締。

抗戰烽火中,他們徒步1400公里到河源

1938年10月12日,日軍登陸惠陽淡水;18日,惠陽、博羅相繼失守;21日凌晨2時,日軍的坦克開進廣州;3時,抗先隊緊急撤離羊城。27日,抗先隊在四會成立廣東青年抗日先鋒隊總隊部。12月16日,抗先總隊決定遷至新興,健全領導機構,在東、北兩江設立抗先總隊部辦事處,譚家駒任隊長,林耀族、劉汝琛為副隊長,3人負責東江辦事處。離開廣州前,抗先隊分為東江、西江和北江區隊。因增城、惠州失陷,途經燈塔時,區隊領導召開了一次全體黨員和各級干部參加的擴大會議,傳達了省委和總部關于將河源縣城作為活動中心地點的指示。盡管河源縣城近在咫尺,但為了躲避日軍烽火,他們不得不繞行佛山、三水、四會、清遠、英德、曲江、翁源、連平。途中,抗先隊員們參加各地自衛團及游擊隊等抗戰組織的政治訓練、民眾動員、隨軍服務及救護等工作。

1938年12月底,在歷時2個月、徒步1400公里后,東江區隊共60多人抵達河源。東江區隊以中山大學學生為骨干,成立了黨支部,李果任黨支部書記,李光中任宣傳干事,岑冰薇任組織干事。

此時,日軍空襲河源,“河源縣城一片狼藉,人煙蕭疏,一萬多人口的縣城只剩下一千幾百人,絕大部分的居民都逃到鄉下去了。”(李光中《廣東青年抗日先鋒隊在河源、新豐地區活動的回憶》)

隊員們剛放下行李,河源縣城就遭到日軍空襲,但他們的抗日激情并沒有因此退卻,而是立即參與到當地自衛團的政訓工作。河源縣城十字街頭,出現了抗先的流動宣傳隊,上演著街頭劇,唱著悲涼凄愴的流亡曲。圍觀市民以為他們是難民,慷慨地掏出銅錢、紙幣。這些錢被送到難民收容所。(1939年2月8日《申報》)

與此同時,林平、饒衛華、饒彰風來到河源縣城,籌建中共東江特委,還開辦了東江書店作為聯絡站。東江書店由東江特委機關的張廉光負責,黃英(黃可夫、黃河清)經常住在那里。他們在東江書店一邊賣《論持久戰》等革命書刊,一邊為特委和抗先隊的活動提供方便。

抗先隊東江區隊到達河源后,是在東江特委領導下開展工作的。

林平有時會住在抗先隊辦事處,饒衛華在太平街路尾租住一所樓房,饒彰風住在大埔同鄉開的一間缸瓦店里。

到人民群眾中去,開展抗戰宣傳

林耀族、岑冰薇組建了以盧浩根任隊長、鐘倫為副隊長的城鎮抗日先鋒隊,同時組織河源青年抗敵同志會、河源婦女抗敵同志會等群眾開展活動。1939年初從延安來到河源的趙學(東莞人)和東江特委婦女干部余慧(東莞人),以抗先隊東江區隊的女隊員為骨干,發動縣城的女學生、女教職員工、商界婦女、家庭婦女、近郊農民青年婦女數百人,舉行規模空前的“三八”國際婦女節紀念大會。大會由徐蕙儀主持,余慧、岑冰薇分別作講話,號召河源婦女走出家門,讀書識字,學好本領,參加抗日救亡工作。經發動,河源婦女抗敵同志會會員迅速發展到600多人,成為全省人數最多的抗日婦女團體。

不久,林耀族、岑冰薇、周匡人、李果、余慧、孔慶余、梁瑜、張子光等前往離河源縣城不遠的泥金鄉開展活動。

泥金鄉位于河源、紫金、博羅三縣交界處,當時有400多戶3000多人,人口集中,有一定的群眾基礎。抗先隊以演講、演劇、寫標語、畫漫畫、貼墻報等形式,開展抗日宣傳活動,先后吸收黃維初、黃平、劉華、陳影、黃建良、黃林甫、黃金明等多人組建“抗日先鋒隊泥金鄉隊”,選出黃維初、黃平、劉華為負責人。泥金鄉講“福佬”話(閩南語),李果是普寧人,語言相通,不久就在泥金發展了3個農民黨員,并建立了黨支部。

泥金鄉隊部建立起來后,積極發動進步青年農民參加抗日活動,激發了當地民眾抗日救國熱情。抗先隊泥金鄉隊很快就發展到幾百人,活動范圍擴展到紫金水東一帶。

國民黨當局對共產黨通過抗先隊發展和建立黨的秘密活動有所察覺,指責他們“受人操縱、行動越軌”。1939年1月初,國民黨當局下令要戰時工作隊到韶關連縣香泉水集中,想分散抗先隊的力量。林平等人研究后決定,抗先隊不要全部去連縣,要把骨干留在河源,在太平街一號成立“廣東青年抗日先鋒隊總部東江辦事處”,林耀族任辦事處主任,李光中任組織部部長,方轉園(方蕪軍)任宣傳部部長,還有吳逸民、黃若潮、岑冰薇、李果、黃淑儀等,除后3人外,他們都是中山大學的學生,且均為共產黨員。

抗先隊的基層工作實行分片負責的辦法,河東黃村、葉潭由黃若潮負責,河西回龍、錫場、平陵、古嶺、泥金由吳逸民負責,縣城由岑冰薇負責,其他同志則常在這幾個主要地點活動。

抗先隊員每到一地,首先抓好群眾性的宣傳組織工作,在此基礎上,抓好黨組織的建設。他們團結學校的青年學生和進步教師,通過貼標語、發傳單、出墻報、畫漫畫、唱歌、演戲、街頭演講、報告會、座談會、聯歡會等形式,開展聲勢浩大的宣傳活動,揭露日本帝國主義侵略中國的暴行,宣傳共產黨的抗日主張和各項方針政策,通報最新抗戰形勢。

辦事處還組織了由孔慶余任隊長的流動宣傳隊,先后到埔前、泥金、石壩、麻陂、觀音閣、古竹、平陵、錫場、馬頭等地開展宣傳工作。春節期間,他們組織抗日醒獅團,到黃村、葉潭、康禾、中壩等地宣傳,并向群眾募捐各種實物,支援抗日前線。

辦事處還成立了黨的中心支部,后以此為基礎擴大成為中共河源中心縣委,黃若潮任縣委書記,負責河源、新豐、龍門、和平等地的黨的組織工作。

1939年3月,“廣東青年抗日先鋒隊藍溪鄉隊部”成立,隊長張華基,副隊長張余元。接著,在儒步纘修學校組建“廣東青年抗日先鋒隊能溪鄉隊部”,劉成章任隊長,歐陽源任副隊長。隨后,泥金、錫場、縣城等地抗先隊組織也相繼成立。4月間,成立了“廣東青年抗日先鋒隊第九區隊部”,丘國章任區隊長,劉瑞廷任副隊長。不久,抗先隊組織發展到各個村莊,建立了村隊部,并公開掛出招牌,刻有印章。

為更好地開展群眾性的宣傳教育工作,抗先隊在開展活動的鄉村辦起民眾夜校,由當地抗先隊骨干和地下黨員擔任夜校校長,學校進步教師和農村知識青年擔任教師。青壯農民不分男女都被動員和組織起來參加學習,自籌經費,自編課本,自備紙筆。夜校每到晚上就燈光通明,書聲瑯瑯,戰歌激昂。為更好地指導抗日群眾運動的開展,擴大宣傳范圍,辦事處在利用各種時機印發傳單的同時,還出版了4期《抗日小報》,油印后分發至各鄉村抗先隊隊部,既可傳閱,又可張貼。同時,抗先隊一方面秘密發展和建立黨組織,一方面派一些同志到國民黨縣政府工作,做統一戰線并掩護抗先隊的工作。

建立河源縣第一個縣級黨委

在中共東江特委的領導下,抗先隊黨支部在河源積極發展黨員,重建了河源縣黨的組織。

黃若潮到河源后,立即赴黃村,通過共產黨員張華基,在1938年12月22日重新吸收劉瑞廷入黨,發展劉成章入黨,成立河源縣城第一個黨小組。

1938年底,抗先隊在黃村、葉潭、錫場、泥金、縣城、古嶺等地吸收了一批黨員,先后建立了黨支部或黨小組。1939年4月,黃村黨支部建立;6月,河源縣城黨支部建立;9月,葉潭黨支部和馬頭黨支部建立,中共河源縣工作委員會和黃村區委相繼建立。

1939年3月,抗先隊黨組織與東江華僑回鄉服務團第五團一起成立了中共河源中心支部(由中共東江區隊支部更名成立),李果任黨支部書記,李光中任黨支部副書記,岑冰薇任組織委員,周匡人任宣傳委員。

中共河源中心縣委以抗先隊東江辦事處的名義,在太平街一號的樓上和龜峰塔下三王壩的一座碉堡里,先后舉辦了七八期青年訓練班。訓練班組織學員學習《社會發展史》《黨史》《黨的基本知識》等政治書刊,排演《林中口哨》《張家店》《放下你的鞭子》等話劇,堅持早操和軍事訓練,還講解如何開展群眾工作、青年運動、婦女運動等。中共東江特委書記林平,以及饒璜湘、魏南金、林耀族、李光中等人都在訓練班講過課。

參加學習的學員,每期都有三四十人,除少數學員來自新豐、龍川、和平、紫金等周邊縣域,多數為河源黃村人,葉潭、錫場等地也都分期分批地選送進步青年來參加學習。通過辦班,抗先隊積極在學員中發展黨員。這些學員在培訓結束后分赴各地,成為革命骨干,積極開展抗日宣傳和發展黨組織的革命活動。

1939年6月,抗先隊在河源城鎮發展了3名黨員,一個是東江藥房的店員張杰,一個是小學校長盧浩根,一個是國民黨河源縣縣長黃秉勛的馬弁黃秉常,這3人組成了一個支部,盧浩根任黨支部書記。黃秉常入黨后起到很大的作用,國民黨中央印發的《防止異黨活動辦法》《共產黨是怎樣做秘密工作的》這兩個絕密文件,是他拿出來給抗先隊傳閱的。

1939年7月,東江特委青委在葉潭、雙下舉辦黨員和建黨對象訓練班,通過演習培養,吸收了一批黨員。8月,中共河源縣工作委員會(簡稱工委)在縣城成立。這是河源縣第一個縣級黨委領導機關,隸屬于中共東江特委領導,李光中任工委書記,黃英(黃可夫)任組織委員,林耀族任宣傳委員,隸屬東江特委領導。工委成立后,在黃村、葉潭舉辦了歷時20天的夏令營讀書班,基層抗先骨干、共產黨員以及放假回鄉的學生、教師及社會青年等近百人參加。他們扛著抗先大旗,從黃村出發,經文徑、雙頭,到儒步,再到葉潭,一路學習,一路宣傳。在這一活動中,河源工委考察、培養、發展了一批黨員,壯大了黨的組織,建立起中共藍能區委,劉成章任區委書記,劉瑞廷任組織委員,張華基任宣傳委員,轄葉潭、麥畬、藍溪、儒步等支部。

抗先隊東江區隊除在河源開展抗日救亡宣傳活動外,還在龍川、和平、連平等地開展抗日救亡宣傳活動,吸收抗先隊員,建立抗先基層組織,整個東江地區抗先隊員發展到數千人,為河源乃至整個東江地區的抗日救亡運動及革命斗爭培養了大量骨干力量。

1939年7月,國民黨籌備成立三民主義青年團廣東支團,要求抗先總隊部領導人員參加國民黨和三青團,還要抗先總隊部發表宣言,號召全省抗先隊員參加。根據中共廣東省委的指示,抗先總隊部拒絕發表號召全省抗先隊員參加三青團的宣言。1940年初,國民黨河源當局強行查封了東江辦事處、縣城抗先隊部及東江書店,接著又強行解散了黃村、葉潭、泥金等地的抗先隊組織。

1940年4月,國民黨廣東當局由高信、蔡勁軍等人以李漢魂名義,約請抗先總隊部負責人進行最后一次談判。談判破裂后,抗先總隊部工作人員根據中共廣東省委指示,先后撤離至韶關。面對抗先隊在實際上已被國民黨當局取締的局面,廣大抗先隊員在共產黨的領導下,轉移到淪陷區、革命部隊,或隱蔽在各行各業,繼續從事革命斗爭。

(本文參考資料:《廣東文史資料(第一輯)》、《廣東黨史研究文集(第三冊)》、《中國共產黨河源縣地方史》等)

本報記者 凌麗