革命烽火燃燒在河西河東

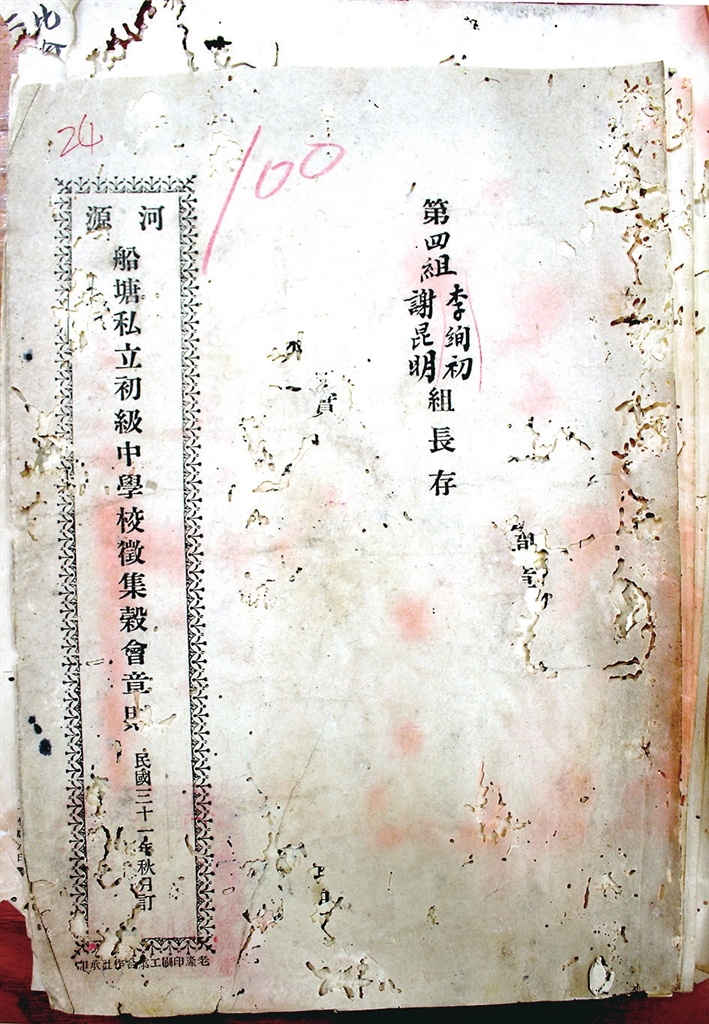

■左圖:1942年秋,船塘私立初中征谷會章程。共產黨員歐陽誠以多種形式籌措辦學經費,得到群眾支持與擁護。(原件現藏源城區檔案館)

■右圖:1985年5月10日,張華基(右)在河源與劉瑞廷合影。二人同為1939年成立的中共黃村支部黨員。(翻拍自《河源文史》第七輯)

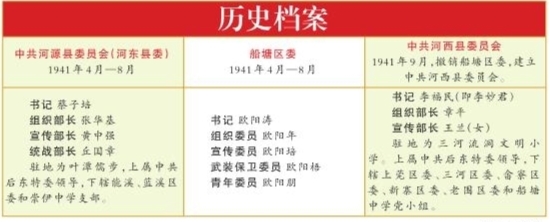

制表:黃劍鋒

■文/圖:本報記者 凌麗

由于東江阻隔,河源縣東部和西部聯系不便,難以統一領導。1941年,中共后東特委根據粵北省委指示,批準河源縣黨組織系統實行小縣小區制,河源縣委劃分為河東(葉潭、黃村一帶)、河西(船塘、上莞、三河、燈塔一帶)兩個縣委。

1941年4月,成立河東縣委,縣委名稱仍為河源縣委員會。9月,撤銷船塘區委,建立河西縣委。

1942年1月,中共后東特委撤銷中共河源縣委員會、中共河西縣委員會,改設特派員制,河源縣特派員黃韜,副特派員江尚堯;河西縣特派員章平,副特派員鄭重文。1943年春,按照省委指示,河西黨組織暫停活動,但黨員彼此仍有聯系,保持著旺盛的革命斗志,并在東江縱隊成立后再度掀起了革命高潮。

訓練班星火遍燃河源縣

中共河東、河西縣委的成立,得益于兩地較為深厚的革命基礎。自1939年初,中共東江特委、抗先隊東江區隊與東江華僑回鄉服務團來到河源縣,在中共東江特委領導下,抗先隊在河源縣城連續舉辦了七八期東江青年抗日干部訓練班,藍溪(黃村)、能溪(葉潭)和新豐、錫場等地都分期分批選送青年參加學習。學習期間,一批進步青年加入共產黨。訓練班的學員們,像一顆顆革命的火種,一落地就漸漸形成燎原之勢。

第一期訓練班結束后,當年4月,黃村支部在河東藍溪鄉成立,黃若潮兼任支部書記,黨員有張華基、劉瑞廷、劉成章、黃漢基、張余元、黃義中、歐陽裕、李作新、張挺生、李祥椿等10多人。李光中到錫場發展了3名黨員,建立了黨小組,趙準生任組長。同年7月,中共東江特委青委在能溪鄉雙下舉辦了黨員和建黨對象訓練班,通過學習、考察、培訓,吸收了一批黨員。

1939年8月,在縣城成立中共河源縣工作委員會(下稱河源縣工委),在黃村舉辦了歷時20天的夏令營讀書班,吸收放假回鄉學生、教師及社會青年等近百人參加。在夏令營活動中,又發展了一批黨員,壯大了黨組織,建立起中共藍能區委,書記劉成章,組織委員劉瑞廷,宣傳委員張華基,轄葉潭、麥畬、藍溪、儒步等支部,由河源縣工委領導。

同年10月,錫場區黨支部在馬頭成立,書記趙準生,組織委員龍景山,宣傳委員鄭選民。與此同時,李果等人也在泥金發展了黃維初、黃平等人入黨,成立了泥金黨支部,李果兼任該支部書記。

在河西一帶,東江華僑回鄉服務團(下稱東團)第五團在船塘、三河通過辦民眾夜校,廣泛開展抗日宣傳活動,秘密發展黨員。1939年夏,東團第五分團黨支部首先由葉茂吸收歐陽潭入黨,其后又吸收歐陽景南、陳錦云等人入黨,并建立船塘老圍村黨小組。這是河西區建立的第一個黨組織。

河西區為什么很重要?原粵贛湘邊縱隊東江第二支隊司令員鄭群說:“河西區地處河源縣北部,東江河源段以西地區,東北面毗鄰龍川、和平,西北面毗鄰連平、新豐、龍門。這些地區占了整個原河源縣近三分之二的土地和人口,是通往粵東、粵北的必經之地,又是戰略要地九連山的伸延地,無論政治、文化,于全縣都起著舉足輕重的作用。”河西的人民“勤勞質樸、勇敢堅毅,富于反抗精神”,因此黨在這里建立了牢固的革命根據地(《東源縣黨史資料匯編 第二輯》序)。

1939年8月,在龍川讀書的共產黨員歐陽濤、歐陽忠兩人回到船塘,配合東團開展工作,發展了歐陽梧、歐陽年、丘國才等人入黨,建立起黨小組,組長葉茂。

同年10月,中共船塘支部成立,書記葉茂,組織委員張育民(后為歐陽年),宣傳委員歐陽潭,保衛委員歐陽梧,婦女委員黃鳳珍(女),青年委員歐陽朋,屬中共龍川中心縣委領導,下轄老圍、赤嶺、井塘、新寨、畬寮等黨小組。

隨著黨組織不斷壯大,1940年1月,藍能區委分設藍溪、能溪兩個區委。藍溪區委書記李振華(李作新),組織委員蒲卓芙(女),宣傳委員丘啟文,轄萬和、黃村圩、寧山、鄔洞、歐村、板倉等6個支部;能溪區委書記劉成章(兼),組織委員劉瑞廷,宣傳委員歐陽源,轄麥畬、車子圍、儒步、葉潭、山下等5個支部。

縣工委領導班子在此期間也有調整:工委書記陳柏昌,組織部長黃英,宣傳部長劉成章,駐地為藍溪梅龍凹頭,仍屬東江特委領導,下轄藍溪區委(下轄6個支部)、能溪區委(下轄5個支部)和崇伊中學支部,黨員100余人。

1940年3月,中共船塘中心支部調整領導班子,書記張其初,組織委員歐陽年,宣傳委員歐陽潭,婦女委員黃鳳珍(女),青年委員歐陽梧,仍屬中共龍川中心縣委領導,下轄畬寮、新寨、老圍、赤嶺等4個支部。

同年5月,中共船塘中心支部升格為中共船塘區委,區委書記張其初,組織委員歐陽年,宣傳委員歐陽譚,委員黃鳳珍(女)、歐陽梧,下轄畬寮、新寨、老圍、赤嶺和大湖三角、忠信支部,仍屬龍川中心縣委領導。

同年6月,根據中共東江特委指示,撤銷中共河源縣工委,正式成立中共河源縣委(詳見上期)。9月,縣委領導成員作了調整,縣委駐地遷移至葉潭儒步纘修小學,仍屬龍川中心縣委領導;船塘區委改屬河源縣委領導。

1941年初,中共河源縣委根據上級提出的隱蔽精干方針,認真做好思想和組織的整頓,加強黨員培訓,勸退少數覺悟不高的黨員,及時轉移、隱蔽已暴露的黨員。2月上旬,國民黨頑固派妄圖將駐船塘的東江華僑回鄉服務團成員一網打盡,河源縣委獲悉情報后,緊急通知張敬業、卓揚、黃鳳珍(女)、李奎(女)等撤離船塘。

由于船塘黨組織在發展黨員方面有過急現象,東江特委和河源縣委立即采取措施,于1941年2月底,由縣委組織部長張華基主持,對船塘區黨組織進行了整頓。區委領導成員調整為書記張志雄(即黃川、黃漢基),組織委員歐陽年,宣傳委員歐陽濤,武裝保衛委員歐陽梧,青年委員歐陽朋。

縣委為便于領導和活動,是年3月,建立了中共柳城區委,書記張澤周,委員劉滋宏,下轄曾田、上莞、柳城黨支部。5月5日,河源縣國民黨當局逮捕了在柳城竹映小學教書的柳城區委書記張澤周,明令通緝歐陽源、劉成章、劉瑞廷、丘國章及張華基等人。歐陽源父親歐陽華濃被捕坐牢致死。

河源縣黨員“分兵”河西河東

1941年春,中共東江后方特別委員會(簡稱后東特委)按照中共中央關于“縮小各級領導機關短小精干的程度”的指示,將所屬縣級黨組織的管轄范圍縮小,各縣領導干部人數減少,以東江河為界,劃分為河源縣委(轄河東地區黨組織)和河西縣委(轄河西地區黨組織)。

1941年4月,河東縣委成立,縣委名稱仍稱中共河源縣委員會,書記蔡子培,組織部長張華基,宣傳部長黃中強,統戰部長丘國章,隸屬后東特委,下轄藍溪、能溪區委和崇伊中學支部,縣委駐地在能溪儒步纘修小學。能溪區委書記黃川,委員劉火明、歐陽連;崇伊中學支部書記歐陽裕(后為劉冠);藍溪區委書記丘啟文。

此時,河西縣委尚未建立,仍為船塘區委,張志雄調離船塘后,歐陽濤接任區委書記,屬后東特委領導,下轄畬寮、新寨、老圍一支、老圍二支、赤嶺、井塘、流石、三河、流洞、白水、塘樓下、上莞等12個黨支部,黨員共150多人。

同年8月,縣委書記蔡子培,組織部長張華基調離河源,黃中強接任縣委書記,組織部長黃韜(即黃海清),宣傳部長江尚堯(即薛弼珊),縣委駐地在藍溪板倉,隸屬后東特委,下轄藍溪區委、能溪區委和崇伊中學支部;藍溪區委書記姚玉珍,委員張林、黃義中;能溪區委書記歐陽裕,宣傳委員劉火明;崇伊中學支部書記劉冠,組織委員劉滋堯,宣傳委員歐陽誠。

同年9月,撤銷船塘區委,建立中共河西委員會,書記李福民(又名李妙君),組織部長章平(又名張帆山),宣傳部長王蘭(女),隸屬后東特委,下轄上莞區委、三河區委、畬寮區委、新寨區委、老圍區委和船塘中學黨小組,縣委駐地在三河流洞文明小學。

上莞區委書記劉成章(后為程光),委員章中、張萬祥;船塘中學黨小組組長歐陽梧,委員歐陽培、歐陽譚;三河區委書記丘國才(后為丘亞統),畬寮區委書記歐陽秋,新寨區委書記歐陽年(后為歐陽萬),老圍區委書記歐陽培(后為歐陽其昌)。

河源縣黨組織分設河東、河西后,先后在儒步、半徑、葉潭、璉石,以及河西的漂湖舉辦了多期區委、支部干部培訓班。黃中強還編寫了通俗易懂的《支部工作綱領歌》,歌詞為:“無產階級受壓迫,最有紀律最團結,進行革命最徹底,能破壞來能建設。”

為上莞農民減租息5000石

皖南事變后,國民黨頑固派在全國掀起第二次反共高潮。1942年1月,中共后東特委撤銷中共河源縣委員會、中共河西縣委員會,改設特派員制,河源縣特派員黃韜,副特派員江尚堯;河西縣特派員章平,副特派員鄭重文。

特派員制下的后東地區,黨的組織活動仍在開展。1942年春,國民黨濫發鈔票,物價飛漲,又逢奇旱,農作物大部分失收,人民生活在水深火熱之中。此時,河西黨組織先后在上莞、船塘、三河等地組織發動群眾開展減租減息運動。

5月間,上莞區特派員程光及共產黨員陳志英、田裕民、陳少卿、陳柏祥等秘密召開會議商定,以抗日救國和實行孫中山“三民主義”為口號,發動群眾成立上莞鄉農民抗日救國會,會長為陳志英。很快,救國會會員就達到1000多人。

作為救國會代表,會長陳志英與上莞鄉鄉長陳宏令進行了多次商談,要求動員全鄉實行“二五”減租。經過各保保長和紳士聯席會議反復討論,上莞決定在全鄉實行“三五”減租協議。協議由上莞鄉公所、上莞鄉農民抗日救國會聯合署名,以布告形式公之于眾。

該協議宣布,自民國三十一年(1942年)起,每石租谷減交二斗五升,不得大斗進小斗出,由鄉公所和抗日救國會置標準斗10把,發至各保使用;出租田產者不得以任何借口脫田、起耕轉租轉賣;借谷利息每石谷年利不得超過五斗;違抗減租減息者,各佃戶可報告鄉公所,一經查實,嚴懲不貸。

實行減租減息后,上莞農民一年可少交租息近5000石。

同年5月,粵北省委和南方工委遭受國民黨破壞。為應對這一突然發生的事件,后東特委指示各縣委負責人分散隱蔽。河源縣特派員由江尚堯(即薛弼珊)接任,河西縣特派員由鄭重文接任。同年8月,中共中央指示南方工委轄區黨組織一律停止活動,暴露身份的黨員干部立即撤離游擊區,其余利用社會職業作掩護,執行“勤學、勤業、勤交友”和“隱蔽精干、長期埋伏、積蓄力量,以待時機”方針;各級黨組織之間和黨員之間,一律改為單線聯系。

河東地區黨組織于當年冬停止活動,河西黨組織亦在1943年3月停止活動。

隱蔽期間,一些地方黨員采取靈活措施,開展合法斗爭。如歐陽誠被安排到能溪儒步小學任教。為掌握學校的控制權,他動員群眾推舉自己為校長,以神廟“燈會谷推銷有獎辦學獎”“湊谷會”等形式籌措辦學經費,擴大學校規模。在得到群眾支持與擁護的前提下,他以讀書、作文、演講等形式,向學生和進步青年宣傳愛國主義思想,激勵了不少學生投身革命隊伍。

在1944年冬全面恢復黨組織活動前,河東、河西等地黨組織始終以各種形式隱蔽在國民黨統治區域,始終保持著聯系,使黨的組織不散,人員不亂,保存和積蓄了革命力量。

■本文參考資料:《河源縣志》《中國共產黨廣東省河源縣組織史資料(1926—1987)》《中國共產黨河源縣地方史》《紅色火種》等。