抗戰時期的中共和東和西縣委

領導群眾智斗國民黨縣長

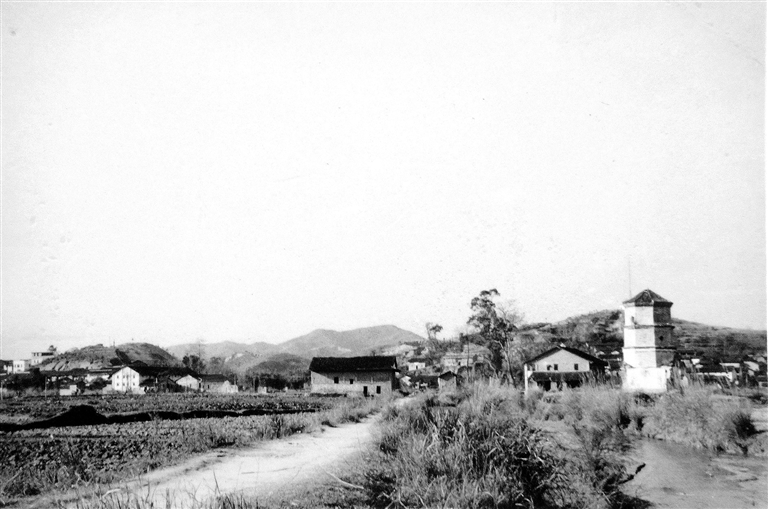

■抗日戰爭時期的古寨水西村 資料圖片

■九連山革命根據地——和東地區古寨,在1940年前后就有一批進步青年組織讀書會。 資料圖片

【核心提示】

抗戰時期,中共和平縣委一分為二,成立中共和東縣委、和西縣委,以便更靈活、機動地開展抗日活動和發展黨組織。在后東特委的領導下,中共和東縣委、和西縣委不僅通過組織學運,與當地頑固派作斗爭,還智斗國民黨和平縣長,并協助東江縱隊第三支隊創立九連山革命根據地。

【歷史檔案】

1939年5月,中共和平縣委成立后,糾正了“關門主義”的錯誤傾向,有組織、有計劃、有步驟地發展黨員,在學校、群眾團體以及基礎較好的鄉村發展黨組織。1939年下半年至1942年春,和平縣黨組織進入快速發展時期,中共后東特委根據中共中央關于“縮小各級領導機關至短小精干程度”的指示,決定從中共和平縣委分出和東縣委,隸屬后東特委領導。中共和東縣委建立的時間,一說是1941年二三月間(《中共和平黨史大事記》采用東江特委饒璜湘、和東縣委駱燦之說),一說是1941年7月(《中國共產黨和平縣歷史》第一卷)。

中共和平(和西)縣委,曾源任書記,劉惠蘭任組織部長,魏則鳴任宣傳部長,下轄和西、連平忠信、惠化地區黨組織。中共和東縣委,陳坤賢任書記,駱維強任組織部長,駱燦任宣傳部長,林鏡秋(兼)任統戰部長,劉奇任青年部長,下轄和東、(龍)川北(部)地區黨組織。

1

革命星火和平燎原

和西地區有附城、熱水、大壩、下車等地,均建立有較完善的黨組織。

和平縣第一個黨支部1938年8月在熱水東華小學成立,有黨員80余人。至1941年2月,熱水共建有6個支部,黨員115人。中共和平縣委將熱水區委分為上、下熱水區委。

上世紀三十年代末至四十年代初,和東地區有一批進步青年,如駱燦、駱柱石、林鏡秋、陳榮章等,在東水、彭寨、安坳、古寨等處組織讀書會、青年友誼會、習武館等。1939年夏,在龍川讀書并加入了中國共產黨的駱燦等人回到東水,與中共和平縣委取得聯系。在開展讀書會活動中,他們將東水大壩村的幾位駱姓進步青年吸收為黨員。8月,大壩支部成立,駱燦任支部書記,有黨員11人。10月,分出3個黨支部:東水支部,駱其鏜任支部書記,有黨員15人;彭寨支部,駱柱石任支部書記;水西支部,支部書記林鏡秋,有黨員7人。

1940年2月,中共和平縣委成立中共東水區委,隸屬和平縣委領導。1941年和東縣委成立后,撤銷東水區委,成立東水中心支部,同時還成立中共四聯中學支部。次年7月,四聯中學總支部成立,黨總支書劉奇,有黨員42人。

1940年9月,中共彭寨中心支部成立。次年4月,中共彭寨區委成立。

1941年8月,后東特委對中共和平縣委領導成員作了調整,魏則鳴任書記,張華基任組織部長,鄭群(鄭漢鈞,時任大壩小學教師)任宣傳部長,羅維芝(時任陽明小學教師)任統戰部長,黃定邦任青年部長,陳重光任婦女干事。

1942年春,和平全縣先后成立了上熱水、下熱水、附城、大壩、彭寨、東水(后改為中心支部)6個區委,29個支部,4個直屬黨小組,有黨員360多人;成立熱水、大壩、古寨、彭寨、東水、林寨、下車抗日自衛大隊,隊員近2000人;組織鄉農民協會、抗日同志會、教師聯合會等群眾團體,會員近4000人。這些組織遍布和平縣24個鄉鎮。

2

師生開展學運與頑固派作斗爭

1941年6月,中共和東縣委在林寨區烏石下黃馨榮家中舉辦為期4天的學運干部訓練班,縣委書記陳坤賢授課,劉奇主持。學員有四聯中學羅聲、黃馨榮、羅觀橋(羅革)、何先覺和東水學校葉文禮、駱接青等10余人。

訓練班結業后不久,國民黨彭寨區署警察無故打傷四聯中學一黃姓學生。中共四聯中學支部當即組織全校200多師生列隊到區署請愿。彭寨區長黃鴻圖迫于壓力,答應負責醫療費,向學校和師生道歉,放鞭炮送師生返校。此次請愿行動的成功,極大地鼓舞了革命師生的士氣。

8月,中共和平縣委在縣城河唇街闕其中家舉辦為期5天的學運干部訓練班,由張華基、鄭群主持并講課,學員有莊克文、黃如鏡等10余人。

這期訓練班結束后,和平中學黨組織根據縣委書記魏則鳴指示,立即組織師生揭發該校教務主任、三青團和中區隊長徐聲濤禁止學生閱讀進步書刊、迫害進步學生的罪行,駁斥其散布的“馬克思主義不適合中國國情”觀點。一夜之間,揭發和聲討徐聲濤的傳單遍布全校各課室、宿舍,并張貼于縣城街頭、商店和鄉村進城茶亭。徐聲濤惱羞成怒,舊疾復發,有力地打擊了當地頑固派的囂張氣焰。

3

特派員化身商界精英開展革命活動

1942年3月,中共和平(和西)縣委、和東縣委開始實行特派員制,鐘俊賢、張華基、黃中強、黃華明和陳景文、徐子清、林啟連先后分任中共和西特派員和副特派員;黃中強、劉奇和陳寬、駱越康先后分任和東特派員和副特派員。

當年5月,“粵北事件”后,和平中學學生黨員歐陽霞、歐陽忠(河源縣船塘人)和盧華強、袁學文等,受中共和西縣委委托,秘密護送周申明、麥鳴二位進步教師撤離和平,同時撤離的還有和平中學教師殷智清等人。

7月,后東特委傳達中共中央南方局指示,國統區黨組織一律暫停活動,已暴露身份者立即撤離游擊區,其余的以社會職業作掩護,通過“勤業、勤學、勤交友”等形式,執行“隱蔽精干,長期埋伏,積蓄力量,以待時機”方針。和平縣各級黨組織根據上級指示暫停組織生活,以保存力量。

中共和西、和東縣委特派員張華基、黃中強把已暴露或已引起國民黨頑固派注意的黨員干部調去東江前線,或赴外地學習、工作,以保證組織活動暫停,但組織不散,人員不亂;黨組織與黨員之間實行單線聯系,并組織政治學習,定期匯報。

1942年秋,新創辦的“和平縣私立浰東初級中學”招收首屆新生一個班入學上課。在中共和西縣委支持下,由下車名紳徐炳榮牽頭,于1942年春成立校董會,吸收了徐梓材、徐錦福等共產黨員應聘任教。1943年1月,按照中共和東縣委指示,在四聯中學總支部領導下,該校第一屆畢業生成立同學會,會員120多人,黨組織派梁錫祥任聯中教務員。

這一時期,張華基在和平縣城金帶街開了一家“華記商店”,經營紙張、筍干等物品。張華基以“華記老板”的合法身份,在和平城和老隆各地,公開與包括國民黨當局在內的各階層人士廣泛接觸,并利用經商之便往返贛州、和平、老隆之間,深入和平鄉村,與特委機關和各地下黨組織保持密切聯系,秘密開展革命活動。

在艱苦復雜的環境中,張華基與副特派員、和平“工合”聯社主任陳景文相互配合,大力推進“工合”的發展,并利用“工合”有效掩護中共地下組織開展各項活動。

4

“扳倒”國民黨和平縣長

1943年2月20日,元宵剛過,國民黨和平縣長曾樞率縣警到熱水,會同鄉長黃綠崖,在21日凌晨以拒服兵役為名,派縣警圍捕謝平波和進步青年王信樂,羈押于熱水鄉公所。鄉紳保釋無果后,熱水黨支部書記鄒章發動農會會員、自衛隊員四五百人,準備展開武裝營救行動。

和西縣委張華基接報后,經研究,根據上級關于“國民黨統治區,敵強我弱,不宜開展武裝斗爭”的方針,取消營救行動,將武裝隊伍撤往九連山造紙廠隱蔽,并派出附城區委、“工合”干部葉景盛、王森喜前往熱水,通過社會知名人士進行調解。曾樞派出武裝部隊前往熱水大肆鎮壓,不少群眾遭到池魚之殃。謝平波被押往韶關,在途經翁源龍仙松林時被秘密殺害,王信樂在韶關監獄被折磨致死。

張華基指示打入國民黨內部的陳仁、徐錦福、游思芬,通過社會名流制造輿論,動員各種社會力量迅速行動起來。和平知名人士黃漢廷出面,邀請周剛如、賴平一、謝德齋等進行調解,處理善后工作。同時,徐錦福、游思芬出面,向國民黨興寧專署及國民黨省政府、省黨部“告狀”,指出曾樞此舉是以民眾抗拒征兵為借口,企圖發展個人勢力,熱水并不存在共產黨。另一方面,則通過一些省參議員從輿論上給曾樞等人施加壓力。國民黨省黨部派員到熱水調查時,由農會動員群眾統一口徑,揭發曾樞無故殺人放火殘害群眾,然后組織受害者往興寧專署跪哭鳴冤。

鄉農會還派出代表,利用國民黨法律中可以利用的條文,通過當時的博愛通訊社社長徐飛,向國民黨省政府揭發曾樞罪行,廣泛散發揭露曾樞制造事端真相的《公開信》,爭取到工商學各界的同情與支持,最終迫使國民黨當局撤銷了曾樞的和平縣長之職。

黃綠崖也棄職逃往大壩鄉求得宗族保護,特務分子黃醒民在1944年2月初被熱水農會會員處決。這是執行統一戰線政策進行“合法斗爭”的成功事例,和平縣黨組織受到上級表彰。

在調處這次“熱水事件”中,調解人士推薦開明人士賴鎮任熱水鄉長。葉吉祥(中共和西縣委指派的黨員)、謝德芬任熱水副鄉長,并改組了鄉公所人員。1944年4月,熱水鄉長賴鎮辭職,根據中共中央關于建立東江抗日民主政權的指示精神,中共和西縣委指派葉吉祥參加競選并獲選,熱水鄉政權重為中共和西縣委掌握。從1937年秋至1949年5月,熱水鄉政府歷經10屆,有8屆正職都由中共黨員擔任。

5

革命血脈 星火不滅

1943年12月初,東江縱隊成立,中共和東縣委原組織部長兼統戰部長林鏡秋被調往東縱工作。至1945年夏,中共和西、和東縣委先后組織三批共數十名黨員干部和進步青年參加東縱,其中,有中共和西縣委領導人陳景文、徐子清,中國“工合”和平事務所主任李達平及羅革、羅克俊等。

1944年3月,中共和西縣委成員調整,陳景文任特派員,黃華明任副特派員。陳景文負責“工合”和平聯合社黨組織工作,并與后東特委組織干事鐘俊賢秘密聯系,聯絡點為老隆福建會館前的“元順索麻店”。黃華明負責和西地方黨組織工作。同年7月,根據后東特委決定,中共和西縣委領導成員作了調整,黃華明任特派員,徐子清任副特派員。

1945年1月,黃華明、林啟連、劉奇、駱越康等人從東江前線返回和平,負責貫徹省委關于恢復和發展黨組織,準備開展武裝斗爭的指示。根據后東特委決定,中共和西縣委及和東縣委領導成員調整:和西縣委,黃華明任特派員,林啟連任副特派員;和東縣委,劉奇任特派員,駱越康任副特派員。春節前夕,縣委部署全面恢復黨的組織和發展工作,和西縣委黃華明、和東縣委劉奇,分工負責恢復兩個地區的黨組織活動工作,至6月,支委以上的骨干基本恢復了組織關系和活動,和西、和東縣委共計恢復黨組織活動的黨員有110人。同時,和平地方黨組織建立起大壩大刀會、彭寨抗日游擊小隊(組)、安坳民眾抗日自衛大隊、石含抗日自衛中隊等地方武裝,加上抗戰初期建立的抗日自衛大隊,當地武裝力量達3000人。

1945年8月,后東特委派陳景文返回和平熱水柳村,成立中共連和工作委員會(簡稱連和工委),陳景文任書記,為東江縱隊第三支隊進行戰略轉移挺進九連山,做各項準備工作。

抗戰勝利后,東江縱隊第三支隊在支隊長彭沃、政委曾源率領下,于1945年11月1日抵達熱水野豬窩,完成主動轉移的戰略任務。中共九連區工作委員會隨之成立,曾源任書記,彭沃、陳一民、翟信、黃華明為委員,統一領導整個九連地區的部隊和地方黨組織工作。在和平縣地方黨組織的全力配合下,國民黨反動勢力的重兵“圍剿”被擊退,九連山革命根據地得以創立。1946年6月,東江縱隊第三支隊奉命北撤,挑選了64名指戰員骨干(含地方6名干部)留在九連地區,“絕對隱蔽,等待時機,恢復武裝斗爭”,并成立“中共九連區臨時工作委員會”,吳毅任書記。在復雜的斗爭環境中,中共和東、和西縣委仍在發揮作用。

1947年2月,廣東區委決定成立中共九連地方工作委員會(“中共九連工委”),嚴尚民任書記。1947年5月和8月,中共河東、河西分工委先后成立,和平縣黨組織的建設、發展與活動,進入了一個新的歷史時期。

【本文主要參考資料:《中國共產黨和平縣歷史(1919—1949)》《中共和平黨史大事記(新民民主義革命時期)》《河源文史(第七輯)》《和平縣志》等】

■本報記者 凌麗