九連工委“大搞”反“三征”

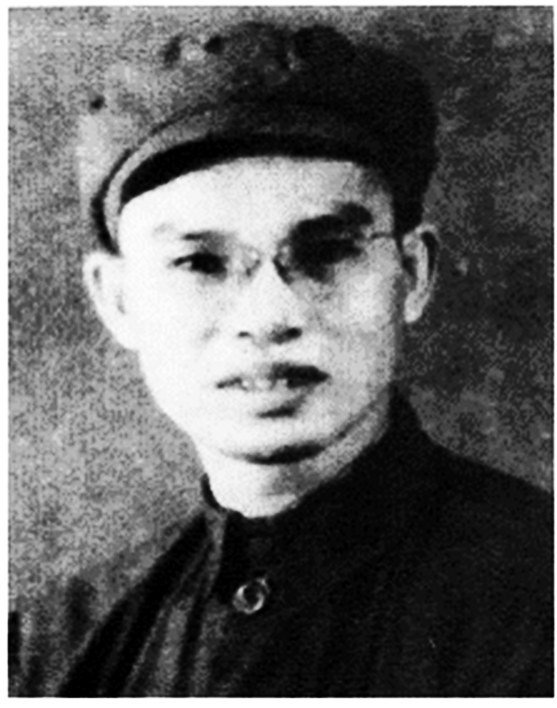

■中共九連地區工作委員會書記嚴尚民

【核心提示】

抗戰勝利后,于1945年11月,東江縱隊第三支隊成功抵達九連山,中共九連山區工作委員會隨之成立,曾源任書記,擊退了國民黨勢力的重兵“圍剿”,創立了九連山革命根據地。1946年6月,東江縱隊第三支隊奉命北撤,64名骨干指戰員(原為58人,后含地方6名干部)留在九連地區,成立中共九連區臨時工作委員會,吳毅任書記。1947年2月,中共九連地區工作委員會(下稱九連工委)在香港成立,嚴尚民任書記,統一領導九連地區部隊及地方黨組織的工作。此后至1948年,根據廣東區黨委的指示,九連工委領導九連地區武裝部隊進行“小搞”,進行反“三征”、減租減息等活動,并開展了頻繁而卓有成效的游擊武裝斗爭。

■本報記者 凌麗

■本文參考資料:《中國共產黨和平縣歷史(1919—1949)》《中國共產黨河源縣地方史(1919.5—1949.10)》《中國共產黨龍川縣地方史(第一卷)》等

1

九連地區黨組織領導恢復武裝斗爭

抗戰勝利后,東江縱隊第三支隊在支隊長彭沃、政委曾源率領下,于1945年11月1日勝利抵達和平熱水野豬窩,完成了主動轉移的戰略任務。接著成立中共九連地區工作委員會,曾源任書記,彭沃、陳一民、翟信、黃華明為委員,統一領導整個九連地區的部隊和地方黨的工作。在和平縣地方黨組織的全力配合下,擊潰了國民黨反動勢力的重兵“圍剿”,創立了九連山革命根據地。

1946年6月,東江縱隊第三支隊奉命北撤,挑選了64名骨干指戰員(含地方6名干部)留在九連地區“絕對隱蔽,等待時機,恢復武裝斗爭”,并成立“中共九連地區臨時工作委員會”,書記為吳毅。1946年11月,廣東恢復了武裝斗爭后,這60多人成為建立粵贛湘邊縱隊東江第二支隊的重要骨干力量,發動群眾進行反“三征”(征兵、征糧、征稅)斗爭,吸引大量群眾參軍,為后來的“五戰五捷”奠定了基礎。

1947年初,根據中共中央的指示和廣東各地的實際,方方、尹林平等廣東區黨委領導人提出,廣東游擊戰爭發展的方針是,不違反長遠打算,實行“小搞”,準備“大搞”;指出當前游擊戰爭的中心任務是打擊地方反動武裝,不要過早與國民黨的正規軍隊作戰,斗爭的形式,主要以群眾身份出現,開展群眾反“三征”、求生存的斗爭,在農村中建立反蔣反“三征”的統一戰線。“小搞”的要求,是深入下層進行反“三征”,減租減息,維持治安等人民福利事業;把人民組織起來,以兩面政權為主;武裝斗爭以灰色的廣泛多樣的小型活動,一般不集結一個中隊以上主力,掩蔽力量,善走、善藏(《關于大搞方針與任務的決定》,1947年12月26日,轉引自《懷念嚴尚民》)。

同時,廣東區黨委決定撤銷各地區黨的特派員制,建立新的領導機構,在東江地區建立九連、江北、江南三個地方工作委員會,以統一領導東江幾個地區的黨組織和武裝部隊。

1947年2月,廣東區黨委在香港委派嚴尚民主持后東地區干部訓練班,同時,決定撤銷后東特委、九連地區臨時工委,成立中共九連地區工作委員會(下稱九連工委)。嚴尚民負責全面工作,魏南金負責部隊政治工作,鐘俊賢負責地方黨組織工作,吳毅負責部隊武裝工作。

在九連工委的領導下,各地黨組織迅速開展組織審查,一邊恢復部分基層組織,一邊對破壞嚴重的基層組織進行重建,同時,不斷發展、壯大黨的新生力量,各地基層黨組織不斷成立。

3月,九連工委領導成員從香港進入九連地區,在河源縣葉潭儒步召開第一次擴大會議,會議決定,一是開展武裝斗爭,建立九連地區游擊根據地; 二是打擊國民黨反動區鄉政權;三是組織武裝工作隊深入敵后,開辟新區。他們明確提出“反抗‘三征’,建立反蔣統一戰線”的政治口號。會后,工委成員分散到各區領導開展武裝斗爭,開辟新區,舉辦干部訓練班。

這次會議,還將九連地區所屬范圍劃為連(平)和(平)區、和東區(和平東部及龍川北部)、河西區(河源西部及龍川中部)和河東區(河源東部、龍川南部、紫金北部及五華縣)四個戰略區,各戰略區設立黨的領導機構:中共連和分區工作委員會,吳毅兼任書記;中共和東分區工作委員會,魏南金兼任書記;中共河西分區工作委員會,吳震乾(李輝)任書記;中共河東分區工作委員會(又稱中共紫五龍河分區工作委員會,簡稱河東分工委,相當于中心縣委),鐘俊賢兼任書記。

九連工委提出“有錢出錢,有糧出糧,有力出力”的口號,進行一系列的籌備槍支活動,一是勒令地主階層交槍,二是發動群眾民間征集,三是殲敵繳槍。

3月底,九連工委移駐和平縣青州新塘村,并長時間駐扎在青州永豐村河洞圍、齋公背一帶。

2

九連工委武裝破倉分糧

1947年初開始,九連工委及其武裝部隊建立之后,抓住敵占區兵力空虛,對廣大農村局面無法控制的有利時機,在九連地區迅速開展了一場聲勢浩大的反“三征”斗爭,破倉分糧,摧毀國民黨鄉村政權,擴大武裝隊伍的斗爭。活動于九連地區的武裝部隊,襲擊各地警察所、鄉公所,破倉分糧,收繳武器,擴建了4支隊伍。

1947年3月,九連工委決定先集中部隊,從和平青州到連平上坪,再經贛南轉回九連山區,公開活動,擴大政治影響,繼而分兵發動群眾,組織民兵,擴大部隊,先派陳貴友、王水泉率領謝強等短槍隊員,到熱水抓捕特務黃紹裘、龔水清、謝國治等,并就地槍決。

在九連工委領導下,和東、和西地方組織配合粵贛邊人民義勇總隊積極開展武裝斗爭,同時發動青年入伍,部隊迅速發展。義勇總隊被分為3個主力中隊,并分區開展活動,曾觀和中隊,由陳實棠率領,活動于和西區的熱水、青州、大湖和江西三南的古地、三亨等地;陳蘇中隊,由林鏡秋率領,活動于和東地區的彭寨、古寨、東水、貝墩及龍川的車田、黃石、黎咀、龍母等地;黃日中隊,由王彪率領,活動于河西、河東地區。

當月接任國民黨龍(川)和(平)聯防主任一職的周剛如,被義勇隊的武工隊軟禁于部隊總部,與周剛如同時在場的特務、時任東水鄉鄉長的王廷泮被逮捕后在彭寨公布告示處決。

5月,九連工委出其不意、攻敵不備,成功攻打彭寨鄉公所,戰斗持續20分鐘,活捉了國民黨彭寨鄉鄉長黃銘初和警察所長黃華添等23人,繳獲武器、軍用物資一批,開倉分糧2000余擔。貧苦百姓分得了糧食,對共產黨贊不絕口,表示要送兒女參軍。當夜,彭寨華表就有10多個青年農民帶著從公償借來的步槍、駁殼槍加入部隊。

從3月到5月,九連地區部隊在和平縣全境及周邊地區如河西的上莞、三河、船塘、大湖等地,共作戰20余次,殲敵200余人,繳獲槍支200余支,摧毀國民黨警察所3個、鄉公所6個,破地主谷倉13座,分糧6000余擔。群眾也被普遍發動起來,充實了武裝隊伍,主力部隊由90多人發展到450多人,地方武工隊和民兵發展到2000多人。

3

龍川臨工委與反“三征”

1946年8月間,后東特派員鐘俊賢指示川南縣工委書記黃素要把龍川黨組織全面恢復起來,并成立一個統一領導機構,由黃素領導。8月下旬,黃素與葉春標在老隆澗劉平家召開會議,傳達鐘俊賢指示,成立中共龍川縣臨時工作委員會(下稱龍川臨工委),黃素任書記,葉春標任組織委員,宣傳委員劉平(劉振光)。同時研究部署恢復全縣各地黨組織,成立老隆區委、鶴市中心支部。黃素、葉春標任教的通衢梅城小學,作為龍川臨工委機關駐地。至1946年底,除黎咀、黃石、貝嶺、車田的黨組織未能及時恢復外,其他全縣各地的黨組織已恢復組織生活,全縣共19個黨支部和黨小組,黨員160多名。在龍川臨工委的領導下,以鄉村學校為陣地,積極發展黨組織,開展宣傳;建立秘密印刷點,印刊文件和學習資料,以提高黨員政治思想覺悟與理論水平;秘密動員農村貧苦青年參加游擊隊或武工隊;積極建立交通聯絡站;打入國民黨機關搜集情報。

1947年3月,九連工委作出“實行‘小搞’,準備‘大搞’”指示后,提出“反抗‘三征’、破倉分糧,建立反蔣統一戰線”政治口號后,龍川臨工委建立了4條地下交通線,秘密接送武裝人員,傳遞軍事情報、黨的文件、宣傳品,運輸物資等。

隨著武裝斗爭形勢發展,結合龍川地形地域的特點,龍川并沒有建立一個領導全縣的黨組織,而是分別成立了中共川南、川北、川中區工作委員會(簡稱川南、川北、川中工委),各工委統一領導該地區的地方黨組織和游擊武裝隊伍。1947年10月,龍川臨工委撤銷。

在“破倉分糧”斗爭中,川南、川北、川中地區同時在行動。

1947年春夏間,在川南武工隊積極配合下,東江人民抗征總隊沖入鶴市區紫樂鄉公所,活捉鄉自衛隊長和倉庫主任,俘虜守倉人員10余人,繳槍支一批,出倉谷500多擔,絕大部分分給了龍河邊區貧苦農民度春荒。這次行動使國民黨龍川當局大為震驚。但這事還沒完,紫樂鄉自衛隊長羅泉英被說服決定帶隊起義。在川南大隊的支持下,羅泉英帶著20多人、3000多發子彈與物資一批,投入中國共產黨的懷抱。起義人員被編入川南隊,羅泉英任副隊長。

這次策反成功,是龍川黨組織爭取國民黨地方自衛隊起義的第一次嘗試,被刊登在河東分工委機關報《燎原報》上,并被廣為宣傳、張貼,影響很大。

在紫樂鄉自衛隊起義影響下,在川南大隊拓荒隊具體策劃下,宦江鄉自衛隊長曾炎光也率30多人起義。紫樂、宦江鄉便成為連成一片的川南游擊隊根據地。

1948年1月,川南隊積極配合五河大隊,與華容隊一起,在大隊長張惠民統一率領下,挺進龍川、五華邊境的雙頭鄉,反“三征”,破倉分糧。川南工委十分注重做好統戰工作瓦解分化敵人,設法團結教育爭取當地鄉、保長認清形勢,與游擊隊保持友善,從而給游擊武裝起了較好的掩護作用。由于登云、錦歸、紫樂、船坑、宦江、合路口、新徑等地的國民黨鄉保地方政權,相繼被川南工委或游擊隊掌握,從而開辟了游擊根據地。

反“三征”是新生大隊開展游擊武裝斗爭的一項重要任務,多次擊退國民黨龍川縣自衛中隊及各鄉自衛隊的征糧與收稅活動,保護了農民利益。

川北地區的游擊武裝斗爭,始于1947年7月,九連工委常委魏南金率陳蘇中隊開赴川北。川北地區游擊武裝活動的蓬勃開展,震驚了國民黨龍川當局,縣長朱華親率縣警大隊及地方自衛隊近200人前往進剿駐五頂山區的游擊隊,被朱文和隊夜襲而撤。

但川北游擊戰進行得頗為艱苦,出現了給川北革命斗爭造成重大損失的“車田事件”,整個川北地區的革命形勢處于低潮。盡管如此,川北的游擊武裝活動仍在川北工委的正確領導和革命群眾的支持下穩步進行。后來,到1948年12月間,九連地區決定為加強川北與龍和邊境地區黨的領導,在川北工委的基礎上,成立龍和邊區工委,駱仰文任書記,隸屬和東區工委領導。

4

由“小搞”發展到“大搞”的武裝斗爭

“小搞”的任務完成了,接下來就要開始“大搞”了。“‘小搞’與‘大搞’是廣東具體情況下建立民主根據地的兩個斗爭階段”“大搞”的要求是,停租廢債,分糧、分財、分田,把鄉村階級斗爭極端地發動起來,“消滅地主階級,高度政治化地把群眾組織起來,武裝起來,盡可能地建立一面政權;軍事活動上固然是普通的游擊戰,但須集結較大主力攻擊敵人據點,甚至公開黨的領導旗幟,大吹大擂,建立根據地。”(《關于大搞方針與任務的決定》,1947年12月26日,轉引自《懷念嚴尚民》)

隨著形勢發展,由“小搞”到“大搞”的武裝斗爭,在九連地委的正確領導下,由分散游擊隊,組成主力部隊,九連地區武裝部隊整編為中國人民解放軍粵贛邊支隊。爾后,成立東江第二支隊(司令員鐘俊賢,政委魏南金),斗爭形勢日益明朗,直到解放戰爭勝利。