粵贛邊支隊“五戰五捷” 在第二期反“清剿”中扭轉局勢

■曾作為川北游擊大隊龍坳活動舊址的謝子陶舊宅

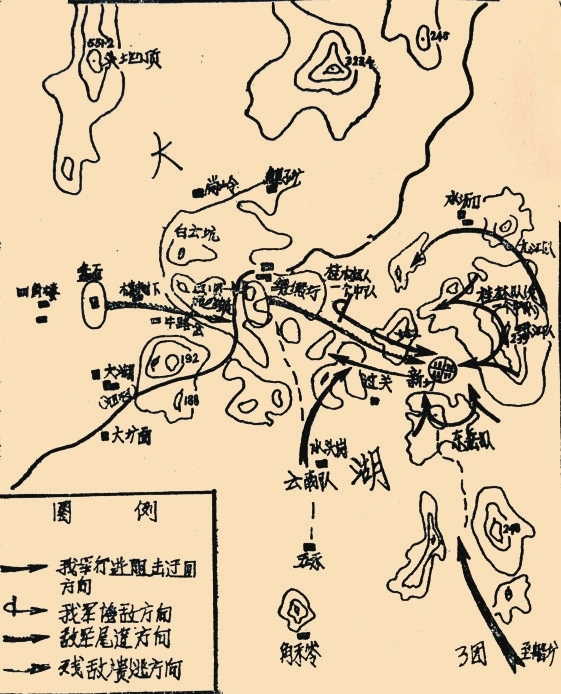

■獅子腦戰斗示意圖 資料圖

■義合渡與不遠處的大人嶺

【粵贛邊支隊】

1948年夏,人民解放軍全面轉入外線作戰,全國主戰場進入國民黨統治區,國民黨軍隊節節敗退,放棄全面防御,采取“重點防御”。在廣東,國民黨廣東軍事當局在第一期“清剿”失利后,經過一番準備,于1948年下半年起,發動第二期“清剿”。第二期“清剿”吸取之前的失敗教訓,改用“肅清平原,圍困山地”戰略,以江南地區為重點,集結1.2萬余兵力進攻。為此,中共香港分局定下“堅持平原游擊戰,以掩護山地邊區之建立根據地”方針,并強調目前必須實行反“三征”、減租減息、合理負責的社會政策,采取“集中力量打擊反動頭子、地方惡霸、首惡特務,并消滅其武裝組織,聯合那些中立的地主、富農與一切可以聯合的社會力量”的策略。各地亦都依照此方針政策行事,調動了群眾參加斗爭的積極性,團結大多數,孤立了少數頑固之敵,促進了各地武裝斗爭和群眾斗爭發展,并最終贏得了第二期反“清剿”的全面勝利。

1948年下半年到1949年初,粵贛邊支隊在九連地區一連打了5場漂亮的殲滅戰,被稱作“五戰五捷”,從此扭轉了整個九連地區的局勢,加快了九連地區解放的步伐。

1

“五戰五捷”開啟九連地區戰略反攻

“五戰五捷”的勝利,是從嚴峻的局勢開始起步的。

1948年8月起,九連地區武裝部隊以公開斗爭旗幟為契機,召開誓師大會,集結主力,進行反“清剿”思想動員。但河東、和東、連和區相繼失陷,九連地區主力部隊全部集結于河西一隅,回旋余地大大縮小。周邊之敵,對河西地區正逐步形成包圍態勢,并不斷進行“清剿”和襲擾,九連地區局勢嚴峻。9月14日,原東江特委書記尹林平致電中共九連地委,介紹了江南地區“三戰三捷”的經驗,要求他們集中優勢兵力打殲滅戰,主動出擊先發制人。

10月,集結于河西上莞的九連地區武裝已有數千人,部隊給養相當困難,部隊常以變質的番薯片和野菜充饑,亦無足夠衣物御寒。

在艱難之中,10月中旬,又傳來了國民黨保十三團由惠陽移駐藍口的消息。保十三團擬配合保五團、保一團以南北夾攻之勢,圍攻上莞九連部隊。

強敵壓境,中共九連地委和粵贛邊支隊司令部沉著應對,先是迅速從各地區調集主力部隊,充實機動作虞的主力團;接著進行戰前思想動員,大力加強情報工作。

1948年10月下旬,部隊得到情報,稱某日有一支11艘(一說13艘)的物資船隊由兩艘貨輪拖頭從廣州運抵惠州城,裝載著大量物資用品,翌日會起航逆江而上開赴老隆,由東江護航大隊梁桂平部(即國民黨省稅警團)率一個加強連共150多人護航。

粵贛湘邊區黨委領導人嚴尚民和粵贛邊支隊領導人鐘俊賢、鄭群等,經過周密研究分析,決定主動出擊,出其不意,攻其不備,打一場伏擊戰。粵贛邊支隊司令部在東江西岸、東岸及下游作了部署。國民黨軍也沿兩岸搜索分批續進,進入伏擊區后,隱蔽在山上的指揮部一聲槍響,集中了幾個主力中隊和多個地方中隊共700多人從山上沖下,左沖右突,兵力數倍于敵,把國民黨軍沖成幾段,然后分段攻擊,使其毫無還手之力。對抗數小時后,國民軍潰退,殲敵一批,截獲物資頗豐,初步解決了部隊給養問題,軍民振奮。這是粵贛邊支隊成立后集中優勢兵力,主動積極打擊敵人,外線出擊的第一次勝利。

第二仗,是大湖戰斗,這是一次誘殲戰,有完整計劃。國民黨保一團一個營部和一個連駐大湖墻圍樓上,四周盡是平原,強攻和偷襲都難以獲勝。在第一仗獲勝士氣正旺時,部隊領導決定進行誘殲駐敵。首先是進行政治動員,統一思想。政治動員方式有很多,通過支部會、干部會、座談會、聚餐會、聯歡會號召戰士們積極戰斗,發動立功競賽,并規定立功獎賞條例,且助以物質獎賞(如繳1挺機槍獎豬肉50斤等);接著組織先鋒隊、敢死隊、鋼鐵隊、尖刀班等。全軍作戰情緒高漲,有向黨要求,犧牲后批準入黨的;有寫遺書留給親人、愛人,給黨的;有留手表、墨水筆、日記簿送給別人的;還有咬破指頭寫血書的。全體指戰員都做好了犧牲的思想準備,共產黨員都預交了黨費,非黨員則寫下入黨申請書,請求入黨。

同時,支隊司令部進行偵察敵情和地形,詳細研究,制定計劃,并按照計劃進行一次又一次演習,加緊準備一切必要的戰斗工作。最后,如計行事。部隊以一個連誘敵追擊,敵追我退,到了天黑,對峙宿營。次日再把敵人誘追三四里路,直至支隊預定地點,然后開始抵抗。國民黨軍仗著武器精良,攻勢很兇猛,先是攻入第一個山頭,支隊投入預備隊堅守第二個山頭,后被奪去,且逼近支隊指揮陣地。直至支隊預定從左右包抄的大部主力到達敵后,國民黨軍陣腳才開始動搖。我軍立即展開反沖鋒,進行肉搏。敢死隊長首先繳得一挺機槍,大聲疾呼,各連爭先撲敵,至此殲敵一部。其余部奪路奔逃,又為支部遷回部隊截殲。此役大獲全勝。

這第二戰,是支隊在九連地區化被動為主動,扭轉戰局的首次殲滅戰。

第三戰,是東江邊的第二次伏擊。1948年11月25日,支隊經旬日休整,探悉國民黨保五團一個足營,與興寧稅警總隊一個排將于29日經江邊護送船只沿江而上,支隊確定采取伏擊與左右包抄殲敵計劃。但此情報泄露為敵所知,國民黨軍指揮官說:“前面有紅軍,但不怕,要殲他。”當日,令人沿途嚴密搜索登山,然后續進,并令其直屬連由和平東部直下接應。而支隊則以優勢兵力,背靠大山,依循山路出擊,便利進退。果然,國民黨軍沿岸邊徐徐而來,兵力分散,弱點畢露,支隊派隊截擊援敵,并向敵方分路猛擊。經數次沖鋒后,國民黨軍退集于一個山頭,兩岸炮火密集配合,向我方反沖鋒,但均被我方擊退。在支隊四面八方圍擊下,最后殲敵一個連,余皆潰退。

第四戰,是與保十三團的戰斗,在當年12月中旬,現在通常為駱湖大坪阻擊戰。國民黨保五團戰敗后,國民黨當局急調武器精良的保十三團兩個營集結藍口為主力,配合保一團、保五團攻取河西,積極實施其“清剿”計劃。敵方知道粵贛邊支隊已作充足應戰準備,多時逗留藍口,遲遲不敢渡江南進,轉由河源城北犯白磜,又為支隊地方部隊擊退。得到保十三團將向駱湖進攻的情報,粵贛邊支隊布置了10 個連隊近千兵力參戰,并具體劃分主攻、 狙擊、 迂回包抄等戰斗行動。23日晚,保十三團組織3個正規連和部分聯防隊從曾田出發,半夜時分到達駱湖大坪(與曾田交界處),粵贛邊支隊主攻部隊珠江隊、云南隊等部同時到達大坪村左側一個山頭,卻發現保十三團更早,已搶先登上制高點。支隊臨時決定大部主力大踏步后退十里,站穩有利地形,變被動為主動,殿后一個連且戰且退,誘敵深入,隨后展開正面反擊,兩翼遷回包抄敵后,數小時解決戰斗,保十三團深入的一個連被殲,余均潰退。

第五戰是次年——1949年1月間的大人嶺戰斗(即洪軍營戰斗)。這一戰較以往四戰更加復雜而激烈,雙方投入兵力更多。國民黨軍有六七百人,支隊投入戰斗人員千余人,約2倍于敵。保十三團五個步兵連、一個機炮連,由河源護航而上,并調保五團一部從老隆直下接應。支隊主力團到達大人嶺附近時,保十三團已先占該山及其前面較低的兩個山峰。經過連續沖鋒、炮擊,支隊連奪兩山,保十三團集于大人嶺。雙方人員傷亡很大,也很饑餓疲勞。戰場指揮干部一面加強政治鼓勵,一面臨時改編兵力,分別組織為黨員先鋒班、黨員預備班、火線入黨班、肉搏團等,號召戰士參加,干部帶頭,陣容一新,準備黃昏時沖鋒。先后沖鋒數次,最后肉搏團再沖,又有30里外部隊趕到投入戰斗,直至次日9時取得最后勝利。保十三團士氣大傷,而粵贛邊支隊軍威大振。隨后2月、3月間攻打和平,占領了大湖、熱水等地二十余圩鎮。

在龍川、和平、連平、紫金等地,各地武裝部隊在中國共產黨的領導下,與各路前往“清剿”的國民黨軍作戰,并作戰略反攻,從而迫使國民黨軍收縮兵力,轉向固守防御。

到1948年底,粵贛湘、閩粵贛、粵桂邊、粵中等各大邊區已建立起主力部隊,發展至4.59萬余人,根據地和游擊區已由山地向平原發展,迫近國民黨統治中心地帶。不久,第二期“清剿”計劃破產的宋子文悄悄下臺,逃往香港(《簡明廣東史》),余漢謀接任廣州綏靖公署主任,薛岳接任廣東省主席兼保安司令。

2

反“清剿”的勝利離不開群眾的力量

在各地反“清剿”進程中,得到了各地地方武裝、黨員及群眾的大力支持。

在龍川,1948年“車田叛逃事件”后,川北革命斗爭形勢一度受到影響。為加強川北地區武裝斗爭,當年仲夏間,中共川北工委書記、川北游擊大隊隊長駱仰文率小隊長鄧森、通信員李鋒等人來到黃石鎮龍坳村,聯絡革命同志,開展革命斗爭活動。其間,以該村游擊隊員謝子陶(黃石小學教師,1948年初加入游擊隊)的家為據點,開展革命工作,在謝子陶家秘密辦公數日,制定出反“清剿”計劃。謝子陶愛人肖淑英則秘密提供后勤保障,并負責聯絡工作,給附近的游擊隊員送情報。川北游擊隊在各處分散隱蔽期間,時常會有小股游擊隊員以謝子陶家為活動據點,或小住幾天,或補充給養。肖淑英秘密負責一切生活事務,白天不敢把衣服拿出去曬,夜間放在大鐵鍋中的柴草面上烘干給游擊隊員們穿。此外,在遇到大隊部斷糧時,謝子陶家還自籌糧食多次無償提供給游擊隊,并巧妙應會鄰居的盤問。直到今天,這座建于1935年的曾作為川北游擊大隊龍坳活動舊址的謝子陶舊宅,依舊保存,但因年久失修,左角樓崩塌,部分墻壁開裂。

河西區的船塘老圍村還曾打過一次保衛戰。老圍村是個大圍龍屋,四個門建有防御炮樓,寨外有環形水溝,屋門一關,土炮一架,“就是一級戰斗準備”。1948年8月18日,正是農歷七月十四中元節,交通站送來了國民黨軍分4路進犯船塘的緊急情報。老圍村黨組織立即動員群眾做好戰斗準備,在共產黨員歐陽明、歐陽托等人的組織下,30多名有戰斗力的民兵群眾做好了戰斗準備。19日,保五團官照灑營派兵到船塘圩外觀察地形,被放哨民兵歐陽木發現并鳴槍示警。老圍村的民兵聽到槍聲,立即開始戰斗。老人、婦女都不停地做力所能及的工作,給民兵提供碎鍋片、斷耙鏈等物作為槍丸彈片,小孩則持紅纓槍看管被俘地主。全村上下團結一心,保衛村莊,保衛革命。官照灑營300多士兵在迫擊炮、輕機槍的火力掩護下進攻老圍。他們到達南門前水圳的小橋頭,正要形成包圍圈時,忽然土槍、土炮齊鳴,通紅的鐵鍋碎片、犁頭碎片和鐵丸,鋪天蓋地射向敵營。他們手忙腳亂把水圳當作臨時掩體,架起機槍朝圍龍屋內猛烈掃射。該營弄不清屋內實力,不敢冒險進軍,只好盲目地向圍內放炮,胡亂射擊。幾個小時后,官照灑營彈藥消耗殆盡,卻難以推進半步,眼見天要黑了,只得朝碉樓虛放了一陣槍后,趁著朦朧夜色,抬著傷兵竄回了船塘圩,又連夜撤往上莞。為慶祝這一偉大勝利,老圍村將傳統節日中元節推后一天,改在七月十五過。

3

“清剿”形勢下九連地區黨組織的曲折發展

九連地區黨組織的鞏固和發展大致經歷了3個階段:

一、1947年初至1948年4月,在恢復武裝斗爭、建立武裝隊伍的同時,各分區、各縣黨組織逐步恢復,發展黨員。至1948年4月,全區黨員人數由恢復武裝斗爭初期的340人發展到1500—2000人。

二、1948年4月至10月,國民黨軍重點“清剿”九連地區,黨的力量遭受嚴重損失。

三、1948年9月起,尤其是“五戰五捷”之后,九連地區軍事斗爭形勢開始扭轉。在地方和部隊中,普遍進行了整黨整軍和“三查三整”運動。尤其在部隊中開展戰前戰后政治宣傳發動工作,普遍組織黨員沖鋒班、火線入黨班活動,涌現了大批先進分子。至1949年7月,九連地區有黨員3000多人。

■文/圖 本報記者 凌麗

本文主要參考資料:《中國共產黨河源縣地方史(1919.5—1949.10)》《中國共產黨和平縣歷史(1919—1949)》)《東源縣黨史資料匯編 第二輯》等