旌幟丹心鑄 錘鐮正義揚(yáng)

——龍川縣黨組織的建立與發(fā)展略記

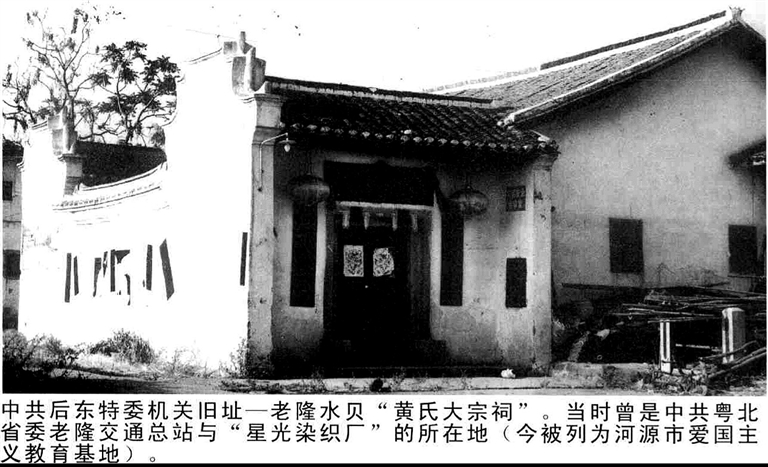

■中共后東特委機(jī)關(guān)舊址——老隆水貝黃氏大宗祠,曾是中共粵北省委老隆交通總站與星光染織廠所在地。資料圖

■老隆水貝原蓮塘小學(xué)內(nèi)的紅廟。1938年5月中共龍川黨組織重建后,在此成立了第一個(gè)黨支部。 資料圖

龍川人民具有光榮的革命斗爭傳統(tǒng)。1925年,龍川在佗城建立了龍川縣第一個(gè)共產(chǎn)黨組織——中共龍川縣特別支部(簡稱龍川特支)。此后,龍川人民在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行革命斗爭。抗戰(zhàn)時(shí)期,龍川建立各種抗日救亡團(tuán)體,開展抗日救亡運(yùn)動。解放戰(zhàn)爭時(shí)期,建立川南、川中、川北等人民武裝隊(duì)伍,積極開展武裝斗爭。1949年5月,龍川武裝隊(duì)伍配合中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊(duì)東江第二支隊(duì)一舉攻占佗城、老隆,解放了龍川,是廣東省最早解放的縣。

1 龍川特支成立早期黨建活動活躍

1921年8月,陳獨(dú)秀在廣州創(chuàng)辦了旨在宣傳馬克思主義、培養(yǎng)干部的“宣講員養(yǎng)成所”。黃覺群、黃雨村、鄧冰和龍川知識青年黃日初、鄧國章、駱汝驤參加宣講所學(xué)習(xí)。結(jié)業(yè)后,他們積極投入廣州的學(xué)生運(yùn)動和工人運(yùn)動。

“東江三杰”之一的龍川青年黃居仁,在1921年秋考入廣東省立第一甲種工業(yè)專科學(xué)校(簡稱甲工),結(jié)識該校東江籍進(jìn)步學(xué)生阮嘯仙、劉爾崧。1923年,經(jīng)阮嘯仙、劉爾崧介紹,黃居仁加入廣東新學(xué)生社并成為該社骨干。是年秋,黃居仁加入社會主義青年團(tuán),1925年3月轉(zhuǎn)為中共黨員。1923年暑假,黃居仁乘返鄉(xiāng)之機(jī),積極宣傳新學(xué)生社反帝愛國宗旨,宣講廣州青年學(xué)生反帝愛國運(yùn)動情況。經(jīng)一番宣傳發(fā)動后,在家鄉(xiāng)組織成立了廣東新學(xué)生社龍川鐵場支社。

這些共產(chǎn)黨員、革命先行者,孜孜不倦地開展建黨工作。民國十四年(1925年)10月,廣州國民政府舉行第二次東征并取得勝利。受中共廣東區(qū)委派遣,龍川籍共產(chǎn)黨員黃覺群隨廣東革命政府第二次東征軍返鄉(xiāng),從事建黨工作。同年11月,黃覺群、黃天澤發(fā)展了一批新黨員,如黃日初、楊復(fù)生(楊福生)、黃鴻良、黃伯隆、鄧國章、黃自強(qiáng)、陳增翼、羅一如(女)等,在縣城(今佗城)建立中共龍川縣特別支部委員會(簡稱龍川特支),黃覺群任書記,隸屬中共廣東區(qū)委。同時(shí),身為國民黨廣東省特派員的黃覺群,還創(chuàng)建了國民黨龍川縣黨部,開創(chuàng)龍川國共合作的局面。

此時(shí),龍川黨組織大力宣傳孫中山“聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工”三大政策,開展以“一切權(quán)力歸農(nóng)會,打倒土豪劣紳,實(shí)行二五減租”政策為中心內(nèi)容的宣傳活動。由于中共黨、團(tuán)組織剛創(chuàng)立,組織與活動均尚未公開,共產(chǎn)黨員、共青團(tuán)員一般都以個(gè)人身份加入國民黨,且以農(nóng)運(yùn)特派員、國民黨縣黨部籌備員、農(nóng)民協(xié)會職員等公開合法身份開展工作。接著,該縣成立了縣農(nóng)軍總隊(duì)、縣總工會、縣婦女解放協(xié)會和共青團(tuán)龍川特別支部等群團(tuán)組織。翌年,增設(shè)仙寨、鶴市、宦境、佗城4個(gè)黨支部,全縣黨員90人。

在國共兩黨合作期間,龍川特支領(lǐng)導(dǎo)組織成立縣、區(qū)、鄉(xiāng)農(nóng)民協(xié)會和各行業(yè)工會,使工農(nóng)運(yùn)動迅速發(fā)展。至1926年,全縣先后建立45個(gè)區(qū)、鄉(xiāng)農(nóng)民協(xié)會(或籌委會)和9個(gè)行業(yè)工會。

1927年11月,鶴市地區(qū)東(東山)北(北山)橋(雙橋)聯(lián)鄉(xiāng)農(nóng)協(xié)辦事處黨支部成立。翌年,增設(shè)大塘肚、祠塘角、橫江、岐嶺、園田、陂下、上藍(lán)、大嶺黨支部。1929年3月,成立中共赤(東光)龍(龍母)鐵(鐵場)聯(lián)區(qū)委和龍(佗城)老 (隆)鶴(市)聯(lián)區(qū)委,隸屬東江特委。

民國十七年(1928年)4月,中共五華、興寧、龍川3縣黨組織負(fù)責(zé)人會聚霍山太乙?guī)r,協(xié)商成立中共五興龍縣臨時(shí)工作委員會(簡稱縣臨委),推舉葉卓任書記,藍(lán)勝青、劉光夏、古海清為委員,隸屬中共東江特委。這是1927年初冬五華、興寧、龍川3縣年關(guān)暴動失利后的一項(xiàng)應(yīng)對措施,將革命重心轉(zhuǎn)向三縣邊界山區(qū),進(jìn)行開辟根據(jù)地的艱苦斗爭。

1929年1月,成立中共龍川縣臨時(shí)工作委員會,葉卓任書記,陳錦華任副書記。

2 中共龍川縣委與五興龍縣委發(fā)動群眾開展革命斗爭

1929年一二月間,東江特委巡視員劉琴西在臨委領(lǐng)導(dǎo)人葉卓、劉光夏等的陪同下,多次到龍川的大塘肚,興寧的二架筆、三架筆,五華的雙頭山等地勘察地形,決定選擇大塘肚為五興龍革命根據(jù)地的中心區(qū)域。

3月上旬,五興龍三縣工農(nóng)兵代表大會在劉琴西的指導(dǎo)下于大塘肚長塘面召開,正式成立了五興龍縣蘇維埃政府,選出曾不凡、潘火昌、羅屏漢等7人為常委,曾不凡任主席,潘火昌任副主席,縣蘇維埃下設(shè)4個(gè)區(qū)政府,區(qū)以下設(shè)鄉(xiāng)政府。同時(shí),把原東江游擊大隊(duì)等武裝整編為五興龍游擊大隊(duì),羅柏松任大隊(duì)長,潘火昌任政委,有80多人。

1929年12月,龍川縣召開了第一次黨代會,在廻龍園田禾場背成立中共龍川縣委,陳錦華任縣委書記,葉卓兼任組織部長,曾彪任宣傳部長。改選縣革命委員會,袁祥欽任主席,兼任同時(shí)成立的縣蘇維埃政府主席。三縣仍由五興龍縣臨委和縣蘇維埃政府統(tǒng)一指揮,進(jìn)行革命斗爭。

1930年8月,中共龍川縣黨組織隸屬中共尋烏縣委領(lǐng)導(dǎo)。10月,國民黨龍川縣警大隊(duì)糾集興寧、龍川、五華、平遠(yuǎn)、和平等縣武裝1800余人,分三路進(jìn)攻大塘肚蘇區(qū),進(jìn)行“五縣大會剿”,中共五興龍縣黨政機(jī)關(guān)和游擊隊(duì)被迫轉(zhuǎn)移到興寧南扒村。

在東江特委巡視員劉琴西等的領(lǐng)導(dǎo)下,12月,中共閩粵贛邊五興龍縣委在南扒村成立,同時(shí)改組五興龍縣蘇維埃政府,古清海任書記。縣委機(jī)關(guān)設(shè)興寧新村南扒村,后遷月形屋、塔子里及江西尋鄔縣蘇田村,隸屬中共西北分委和東江特委,同時(shí)撤銷中共龍川縣委。

此后,龍川黨組織改歸中共閩粵贛特委西北分委管轄,正式納入中央蘇區(qū)組織系統(tǒng)。三縣革命武裝統(tǒng)一整編為五興龍縣游擊總隊(duì)。

1930年,中共龍川縣委下轄黨組織調(diào)整為上(上坪)貝(貝嶺)泮(興寧羅泮)區(qū)委和鶴市區(qū)委(轄鶴市、佗城、老隆),下設(shè)黨支部20個(gè),黨員190人。

1931年,中共五興龍縣委由陳錦華接任縣委書記。1932年6月,根據(jù)斗爭實(shí)際,撤銷中共五興龍縣委,另組興龍縣委,蔡梅洋任書記,機(jī)關(guān)駐興寧新村黃沙溪。

其時(shí),龍川中共黨組織初隸屬中共閩粵贛特委、江西省委,1933年8月改隸中共粵贛省委領(lǐng)導(dǎo),1934年7月改屬中共贛南省委領(lǐng)導(dǎo)。1935年6月,中共興龍縣委書記、軍委會主任蔡梅祥犧牲,同年8月,縣委、縣革委解體。自1930年8月開始至1935年8月,龍川的黨組織一直受中央蘇區(qū)組織系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo),時(shí)間長達(dá)5年之久。

經(jīng)國民政府軍隊(duì)和地方武裝的多次“圍剿”,至1935年8月,革命根據(jù)地失陷。1935年8月,龍川革命斗爭轉(zhuǎn)入低潮,黨組織活動停止。

3 抗戰(zhàn)時(shí)期 重建黨組織堅(jiān)持革命

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,龍川各界迅速掀起抗戰(zhàn)高潮。1938年3月,中共南方工作委員會派麥文到龍川重建黨組織。在老隆,麥文由進(jìn)步人士黃用舒介紹到老隆民眾抗敵后援會任文書,隨后到蓮塘小學(xué)以教書作掩護(hù),秘密從事重建黨組織工作。同年5月,麥文在蓮塘小學(xué)先后吸收黃慈寬、劉春乾、余進(jìn)文參加中國共產(chǎn)黨,成立黨支部,麥文任書記,隸屬中共廣東省委。

10月17日,黃慈寬、劉春乾、余進(jìn)文、劉波、張民憲、黃太常、楊觀林、方云生等8名共產(chǎn)黨員,在老隆水貝龍臺寺召開會議,改選支委,成立龍川中心支部(含和平)。經(jīng)選舉,黃慈寬任書記,余進(jìn)文任組織委員、劉春乾任宣傳委員。會上一致通過決議,大力發(fā)展黨組織,并建立和發(fā)展抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。龍川的黨員人數(shù)迅速增加,先后成立了3個(gè)黨支部:一區(qū)黨支部,劉春乾任書記(兼);蓮塘黨支部,黃慈寬任書記(兼);永和黨支部,魏南金任書記。

在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下,龍川人民積極開展抗日救亡運(yùn)動,進(jìn)一步擴(kuò)大統(tǒng)一戰(zhàn)線和鞏固國共合作關(guān)系,建立“龍川青年抗日先鋒隊(duì)”,舉辦“青年自我教育訓(xùn)練班”,創(chuàng)辦《龍川日報(bào)》,宣傳黨的抗日主張和政策,揭露日本帝國主義侵略罪行,并協(xié)助“東江華僑回鄉(xiāng)服務(wù)團(tuán)龍川分團(tuán)”和“中山大學(xué)戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)”等抗日團(tuán)體在縣內(nèi)開展抗日救亡運(yùn)動。

1938年11月下旬,中共龍川縣臨時(shí)工作委員會(簡稱縣臨工委,包括和平縣黨組織)成立,黃慈寬任書記,李鍵行任組織部長,張鳳樓任宣傳部長,機(jī)關(guān)駐蓮塘小學(xué),隸屬中共東江特委。縣臨工委的成立,是龍川重建黨組織后第一個(gè)全縣性黨的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。同年12月,中共龍川縣臨工委改為中共龍川縣委,李鍵行任縣委書記。1939年2月,改選中共龍川縣委,黃慈寬任縣委書記。

1939年2月至1941年冬,中共龍川縣委(后擴(kuò)大為中心縣委)下轄龍川縣黨組織有老隆(一區(qū))、鶴市(登云)、龍母(永和)、黎咀(川北)等區(qū)委,區(qū)委下設(shè)38個(gè)黨支部,全縣有黨員320多人。1939年7月,撤銷中共龍川縣委,成立中共龍川中心縣委(轄龍川、五華、和平三縣黨組織),陳祥任書記,機(jī)關(guān)設(shè)在水貝紅廟,隸屬中共東江特委。其領(lǐng)導(dǎo)成員大多分布在龍川各地鄉(xiāng)村學(xué)校,以教員職業(yè)作掩護(hù)開展黨組織活動。至翌年9月,龍川中心縣委轄區(qū)擴(kuò)大至7個(gè)縣,包括龍川、和平、連平、河源、五華、紫金、新豐等縣及興寧、揭陽部分黨組織,機(jī)關(guān)設(shè)水貝、龍母永和兩地。

中共龍川中心縣委范圍擴(kuò)大后,恢復(fù)中共龍川縣委,劉春乾任縣委書記;隸屬中共龍川中心縣委。1941年2月,撤銷中共龍川中心縣委,成立中共東江后方特別委員會 (簡稱后東特委),轄龍川、五華、和平、河源、紫金、新豐縣委及連平縣工委,黨員1100多人。后來,隨著黨組織的發(fā)展壯大,后東特委轄區(qū)一度擴(kuò)展到興寧、惠陽、揭陽等地,其機(jī)關(guān)駐地雖然一度遷離龍川,但特委部分領(lǐng)導(dǎo)人仍在龍川繼續(xù)堅(jiān)持地下斗爭,指導(dǎo)當(dāng)?shù)攸h組織開展各種革命活動。

同年11月,龍川黨組織取消委員制,改為特派員制,實(shí)行單線聯(lián)系。

同年12月,香港淪陷后,龍川地方黨組織協(xié)助八路軍駐香港辦事處搶救被困的著名文化界人士和知名人士鄒韜奮、茅盾、柳亞子、夏衍、廖沫沙、千家駒等,并分批經(jīng)龍川護(hù)送到韶關(guān)、興梅等地。

1942年8月,龍川各級黨組織暫時(shí)停止活動,黨組織之間與黨員之間改為單線聯(lián)系。

沉寂兩年后,到1944年9月之后,龍川黨組織活動逐步恢復(fù)。

1944年秋,韶關(guān)淪陷于日軍之手,國民黨廣東省政府遷至龍川,分駐縣城、老隆、黎咀。與此同時(shí),日軍重兵集結(jié)惠州,準(zhǔn)備隨時(shí)進(jìn)攻東江上游。龍川是東江抗日大后方,地下黨員區(qū)長黃用舒利用其公開合法身份和社會關(guān)系,協(xié)助國民黨龍川當(dāng)局籌劃防衛(wèi)應(yīng)急計(jì)劃,組建“龍川抗日后備大隊(duì)”,建立了一支由中共以合法名義掌握的抗日武裝——龍川縣抗日自衛(wèi)大隊(duì)第一中隊(duì)。1945年8月15日,日本投降。龍川縣抗日自衛(wèi)大隊(duì)第一中隊(duì)成員成為解放戰(zhàn)爭時(shí)期創(chuàng)建的人民游擊武裝骨干力量。

4 解放戰(zhàn)爭中 黨領(lǐng)導(dǎo)人民武裝率先解放龍川

1945年8月,后東特委任命鄭強(qiáng)民為龍川鶴市特派員,恢復(fù)和發(fā)展黨組織,組建武工隊(duì)。

1945年10月,成立中共紫(紫金)五(五華)龍(龍川)河(河源)邊區(qū)工作委員會,卓揚(yáng)任書記。

川南工委(縣臨委)積極配合九連人民武裝開展游擊戰(zhàn)爭,建立一批小塊革命根據(jù)地,并在“東江抗征隊(duì)”的幫助下,建立武裝工作隊(duì),發(fā)動群眾開展反抗“三征”(征兵、征糧、征稅)和減租減息運(yùn)動。

1946年元旦,依照后東特委的指示成立中共川南縣工作委員會,鄭強(qiáng)民任書記,隸屬中共后東特委。5月,黃民接任川南縣工委書記,7月由黃素接任。8月,撤銷川南縣工委,成立中共龍川縣臨時(shí)工作委員會(簡稱龍川縣臨工委),黃素任書記,機(jī)關(guān)駐梅城小學(xué)。同時(shí)成立老隆區(qū)委、鶴市中心支部。縣臨工委成立后,基本恢復(fù)和建立了各地黨組織機(jī)構(gòu)。

隨著武裝斗爭形勢發(fā)展,為適應(yīng)游擊武裝斗爭需要,結(jié)合龍川地形特點(diǎn),龍川沒有建立統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣的黨組織,分別成立了中共川北、川中、川南工作委員會。建立川北、川中、川南和江明4個(gè)人民武裝大隊(duì),廣泛開展游擊活動。至1947年7月,全縣黨支部恢復(fù)發(fā)展到20個(gè)。

1947年8月,成立中共川北工委(翌年8月改稱龍和邊區(qū)工委),駱仰文任書記,隸屬中共和東分工委。同年10月撤銷中共龍川縣臨工委,成立中共川南工委,陳華任書記,隸屬中共河?xùn)|分工委。11月,中共川中工委成立,魏洪濤(后鄭忠)任書記,隸屬中共九連地委、和東分工委。

1949年4月,川北工委策動“車田起義”后,龍川地方黨組織配合東二支主力部隊(duì)先后解放了佗城、老隆等地。1949年5月14日,龍川解放。6月,成立中共龍川縣委,魏南金任書記,劉春乾任副書記,縣委機(jī)關(guān)初設(shè)水貝洋樓,同年7月遷老隆中山東路。縣委機(jī)構(gòu)設(shè)秘書室、組織部、宣傳部。縣委迅速成功接管龍川,徹底摧毀國民黨在龍川的黨政軍警機(jī)構(gòu),建立和發(fā)展各級中國共產(chǎn)黨組織,組織和領(lǐng)導(dǎo)建政工作,組織政治工作隊(duì),幫助建立政權(quán)、農(nóng)會組織,開展收繳民槍、清匪反霸、迎軍支前等工作,開展文化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

[本文依據(jù)資料:《龍川縣志》《中共龍川縣地方黨史》(第一卷)等]

■文:本報(bào)記者 凌麗

- 74名一線工人圓夢大學(xué)

- 打響綠美河源客家茶品牌

- 我市將迎來雷雨天氣

- “看病難”辦結(jié)率超九成 智慧醫(yī)療便民利民

- 我市按下文化產(chǎn)業(yè)興旺“加速鍵”

- 紅色基因激活綠色河源

- 以新?lián)?dāng)新作為奮進(jìn)新征程建功新時(shí)代

- “禾坪說事”打通服務(wù)群眾“最后一米”

- 推動320家規(guī)上工業(yè)企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”

- 錨定在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列的使命任務(wù) 以新?lián)?dāng)新作為奮力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的廣東實(shí)踐