【記者返鄉記】目的地:河源連平

回家的路越走越近

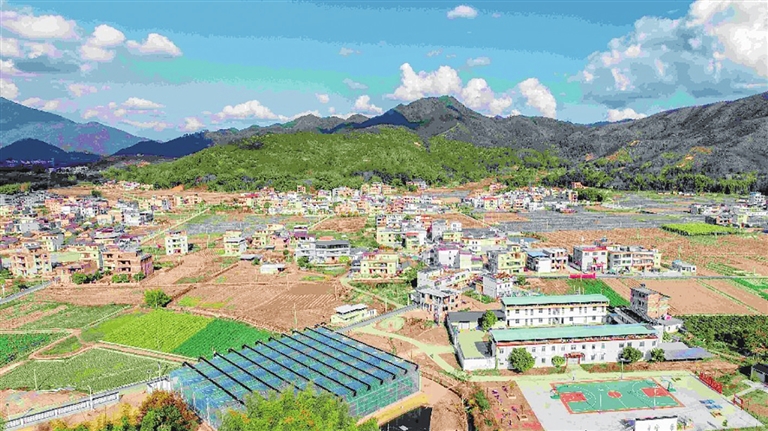

■溪山鎮村民蓋起了新房,生活越來越好。 楊堅 攝

故鄉山水遠,鄉情總相依。今年春節冷得反常,但一踏上故鄉的土地便覺得暖意洋洋。我的家鄉在連平縣,離市區有一個多小時車程。離家雖近,但家鄉特有的習俗和闊別已久的親友,仍然讓我對春節格外期待。

山居成美宿 山路變通途

除夕當天,我家的“例牌”活動是回老家溪山鎮岐山村拜年。溪山鎮位于連平縣西南部,地處連平河中游,由原溪東和茶山合并而成,故稱“溪山”。那是父輩們生長的地方。我家的房子坐落在溪山鎮岐山村最邊遠的半山腰上,舉目遠眺,可以俯瞰山腳下零星分布的小村落。聽父親說,當年曾祖父那一輩為逃避戰亂,遷徙至此處避世居住,安居樂業,一直到父親這一輩,才逐漸走出山門。

沿著蜿蜒的山路驅車而上,沿途風景秀麗,新式的房屋錯落有致。從進入村口開始,即使一路走走停停,也不過10多分鐘就到老家。我暗暗吃驚,當年讓我叫苦不迭的山路,經過改造后,竟然只有10多分鐘車程。

6歲時,我和哥哥姐姐們在岐山村小學讀書,路途遙遠,走山路要40分鐘。早晨,奶奶會在我們書包裝上中午的飯菜,走到學校時,將飯盒放到廚房,中午由老師燒火熱飯。“那時每學期都要交一擔柴火,老師用來給我們燒火熱飯。”姐姐說,姑父是學校的老師,中午給學生燒飯的時候,常常將自己飯盒里的肉偷偷夾給我們。

走山路上學、回家,是當年僅6歲的我需要邁過的人生中第一道坎。當上學的新鮮勁過去,留下的就是走路帶來的酸痛感。記得每天晚上回到家,因為腳痛,我都要向奶奶嚎啕大哭一場。無奈之下,爸爸只好把我接到縣城讀書。如今回想起來,憑借高超的“賣慘”技巧,我竟成為家族里第一個走出大山的孩子。

岐山村小學只設置了學前班至四年級。五年級以后,村里的孩子需要到鎮上的豐盤小學讀書,孩子們需要帶上一周的口糧,走一個半小時路程才到學校。為了方便讀書,我的姐姐們也相繼到縣城就讀。

城里安新家 回村過大年

走出大山,到城里安家,讓孩子在縣城讀書,似乎成了當時父輩們奮斗的目標。隨著家家戶戶經濟條件改善,岐山村越來越多孩子到縣城讀書,岐山村小學也因無生源而停學,后來成為村委會辦公的地方。

時光荏苒,原本以為村子就此寂靜,而當我工作后,再次回到這片故土,才驚覺,如今的岐山村,早已不是當年的樣子,生機與活力在這里迸發:硬底化道路代替泥土路,開著小轎車可以上山直達家門口;遠處連片的農田被承包,種起了各式應節水果,帶動村民致富;外出打拼的叔叔創業辦起了毛織廠,大伯嬸嬸們也結束了面朝黃土背朝天的生活,在叔叔的廠子里上班拿工資,過上小康生活;家中的泥瓦房還在,經過父親和叔叔們的改造,煥然一新,成了周末休閑的好去處。

“以前多窮啊,這里除了山頭和田地,就是人了,要靠自己才能真正走出去。”長輩們常常教導我們,也以自身打拼的經歷,讓小輩們懂得,只要努力拼搏,生活就有奔頭。當年和我一起在岐山村小學讀書的哥哥姐姐,也依靠自己的努力,走出了大山,或在連平縣城安家,或在河源市區、東莞等地買房落戶。

除夕當天,堂哥帶了女朋友回老家,逛一逛他長大的地方;小叔家也換了小轎車,一家四口回來放煙花;小孩子們跑到后山賞李花,大片的李子樹繁花盛開,遠看如皚皚白雪;大人們聊天拉家常,或準備晚上的煙花盛宴……

大家都很期待除夕舉行的儀式——“開大門”。“開大門”是老家的習俗,在家門口擺放好煙花、爆竹,只待零點的鐘聲敲響,在新舊更迭之時,點燃煙花和爆竹。這時,全村一片爆竹聲,空氣中彌漫著煙火味,共同辭舊迎新、祈愿接福。

在絢麗的煙火下,讓我想起,我們是幸福的一代,也是有“根基”的一代。童年時期在山林里采花、摘果、飲山泉,以及父輩依山而居的記憶,讓我們兩代人對這座山村有了深深的情緣——無論走得多遠,過年總要回來聚一聚,祭拜祖先。而這一切,得益于全面建成小康社會,鄉村迸發出新的生機,根植于鄉村的人們有了遠離喧囂的幸福家園。

(文:本報記者 劉永菲)