河源人簞食壺漿迎接南下解放軍

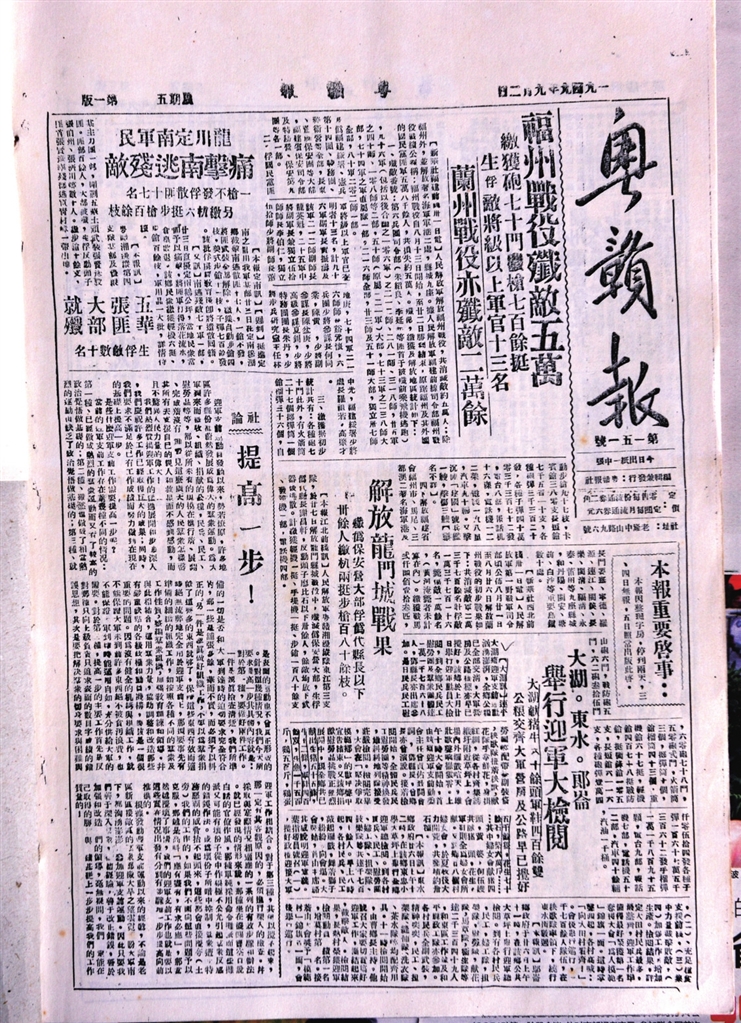

■1949年9月2日《粵贛報》報道,大湖、東水、郎侖舉行迎軍大檢閱。 資料圖

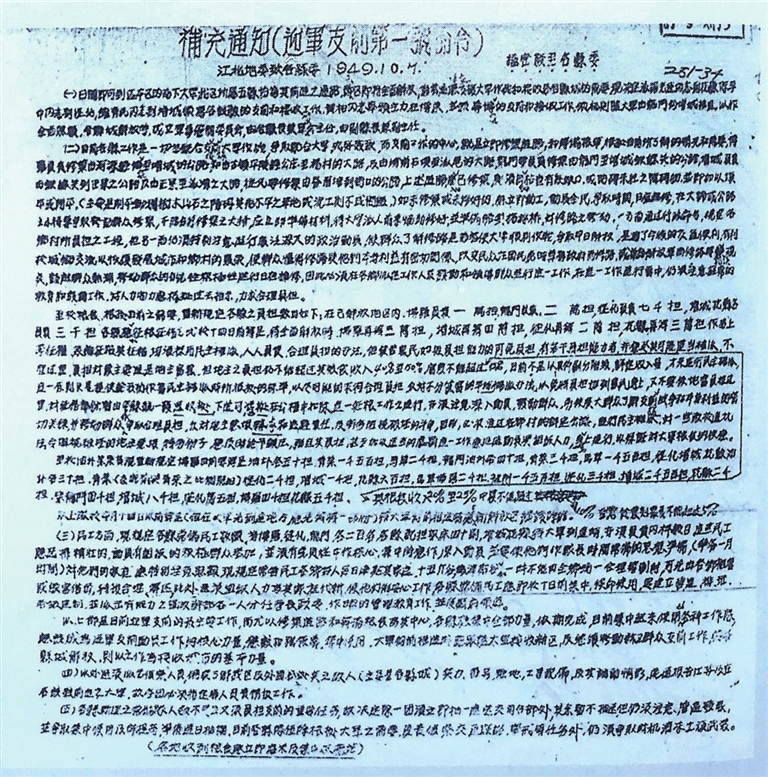

■1949年10月,江北地委發出的迎軍支前第一號命令補充通知。 資料圖

■站在東源縣順天鎮黨演河岸邊,朱雄旺回憶當年幫助解放軍渡河的情景。 凌麗 攝

核心提示

1927年8月1日的南昌起義,打響了武裝反抗國民黨反動派第一槍,一支深受中國人民擁護和熱愛的人民子弟兵,從此誕生。

22年后,這支飽經戰火洗禮的軍隊渡江南下,亮劍華南。地處粵贛交界處的紅色河源,是南下大軍必經之地。河源是中國革命策源地之一,一直追隨中國共產黨參與革命的河源人民,對人民軍隊有著非同一般的革命情感。回憶歷史,一場又一場的迎軍支前熱潮,席卷河源。

1 邊縱吹響迎軍支前集結號

1949年3月8日,為了解放華南,兩廣縱隊由第三野戰軍轉隸第四野戰軍指揮,并在當年夏天隨第四野戰軍大軍南下;10月,同粵贛湘邊縱隊(下稱邊縱)會合,擔負解放廣州戰役一翼的任務,為解放全廣東作出重大貢獻。

河源位于粵贛交界處,是南下大軍必經之地,在迎接解放軍南下的數月之間,河源現轄各地在各級黨組織的組織下,積極主動做好各項迎軍支前的準備工作。

1949年8月,南下大軍勢如破竹,很快接近粵贛邊界。各地紛紛組織民工隊、擔架隊,人們捐糧食、獻柴草。邊縱政治部為統一各地迎軍組織,更廣泛、更迅速地動員一切人力物力,頒布《大軍支援前線動員委員會組織大綱草案》《迎軍支前民工隊暫行組織辦法(附招待及慰勞南下大軍辦法)》,全文刊載在1949年8月20日的《粵贛報》二版。《辦法》規定詳細、可操作性強、井井有條。

《辦法》明確了大軍支援前線動員委員會名稱、組織架構,如“和平縣迎接大軍支援前線動員委員會”“林寨鄉迎接大軍支援前線動員委員會”等;規定了各組迎接大軍支援前線動員委員會工作內容、區級組織正副主任的職權。比如,宣教組負責迎軍支前之宣傳工作、印制宣傳品及民工教材、歌謠、秧歌、漫畫等,通過宣傳站黑板報教育民工;建立各工作隊及其他單位的通信網,為《粵贛報》及各區報紙供稿;計劃出版動員快報、報道工作狀況和總結經驗,計劃組織工作隊。

招待組的工作也很重要,如組織慰勞團、招待組、縫紉組、洗衣組、燒水組、歌詠隊、鼓樂隊、獻花隊、牌樓組、鳴炮組、茶水站營房組、廚房組等,發動招待慰勞事宜;布置軍隊營房及廚房,儲備公糧、瓜菜、油鹽。

同一天的《粵贛報》報道,由河源縣縣長李輝主持召開各機關干部會議,決定成立縣迎軍支前動員委員會,下設秘書組、宣傳組、民工組、招待組、聯絡組。龍川鐵場區政府也在月初派出干部多人,分三組下鄉,召集群眾繳納公糧、組織民兵,迎接南下大軍。和平民眾給全體指戰員及傷病員寫慰問信,貝嶺區加速組織民兵,男丁以25歲至35歲編為民兵,配合南下大軍追擊國民黨殘兵;35歲至45歲的男丁編為擔架隊,20歲至40歲婦女編為運輸隊。

1949年4月,解放大軍已從四面八方渡過長江,國內局勢變化迅速,一日千里。為及時報道進程,《粵贛報》由三日刊改為兩日刊。密集的報道,令讀者十分關注迎軍事宜。

2 3萬多人在船塘圩參加迎軍大檢閱

1949年的8月和9月,整個粵贛湘邊解放區掀起一波又一波的迎軍支前動員熱潮,一個鄉三五千人至七千人的檢閱成為常態。

東江河河西一帶山區,雖縱橫六七十里,但只有6個鄉,總人口不過六七萬。在解放以前,他們從來未有過千人以上聚會。解放軍南下后,農民翻身做主,不斷開荒生產,生活大為改善。壯年、婦女、兒童都普遍地組織起來,參與到集會中。

參加1949年8月17日迎軍檢閱盛會總人數34452人,占總人口50%以上;有的村幾乎是傾全村之人力參與,船塘一鄉就出動了10583人。

聽到解放大軍發動華南新攻勢的消息后,各鄉農會、婦女會、兒童團紛紛動員起來,邊縱政治部頒發統一迎軍動員辦法,大家立即按照指示組織起來。總檢閱日期敲定后,各村民兵從田里回來放下鋤頭就開始操練。茶水隊、縫衣隊、擔架隊、運輸隊員們,也都加緊收拾工具,兒童團成員忙著練習扭秧歌,整個山區悉數動員起來了。

《群眾》雜志作者“烏門”,就親歷過船塘一場極盛大的迎軍檢閱。8月17日這天,作為檢閱場的船塘圩,家家戶戶都掛起紅旗。天才開始亮,喧天的鑼鼓聲,就從四面八方匯聚到圩鎮來。一面大紅旗先從一個山崗背后翻出來,這是從20里外趕來的上莞鄉八聯村隊伍,雄赳赳的民兵扛著機槍、日式步槍和刀矛走過圩鎮后,緊跟著的是挑著擔桿麻繩的運輸隊,挑著水桶的茶水隊、拿著針線的縫衣隊。

在人們驚嘆聲中,又是一陣鑼鼓聲響起,上莞各村的隊伍魚貫而來。這邊的隊伍未走完,圩場的另一邊又響起一片鑼鼓聲,一隊花花綠綠的秧歌隊載歌載舞地走了過來。這是船塘老圍的隊伍,老圍有一間大屋,坐落在田地中央,國民黨軍幾次掃蕩,也從來沒突入過這所孤屋。現在,這屋的人全體出動,他們的行列里,有全副武裝的主力兵團,有兒童團,有的拿著路標,有的扛著修路的鋤頭,茶水隊擔著100多擔滿滿的茶水……整個隊伍有1700多人。村里六七十歲的老人們,一早就候在路旁,當村里的隊伍經過時,他們一邊警惕檢點著自己的隊伍,一邊拿著竹煙筒指手畫腳自豪地告訴人們:“這是我們老圍的隊伍!”

曾田鄉、駱湖鄉、漳溪鄉、三河鄉的隊伍,緊接著從四方八面涌了出來,南邊旗幟飄揚,北邊刀槍鋤頭閃著光,人們目不暇接,不知看哪邊才是。

“烏門”用他熱情洋溢的筆觸記錄下這次迎軍檢閱盛況:“各鄉隊伍都要進圩巡場一次,但各鄉的隊伍前列都在圩場里碰著頭,彼此過不得,彼此都還留著一條長長的尾巴在后頭。后列逐漸靠攏上來,單行變成雙行,雙行變成四行,直到所有進圩的大路插行都插不來。以圩場為中心,擺出一幅巨大的八陣圖。原定的檢閱廣場很快就被擠得水泄不通。各方隊伍的尾巴還排得長長的擺在路上……檢閱場及其周圍的小山,一時間都淹沒在人海里,原來青色的山頭,現在竟是一片紙旗在招映。檢閱臺的臺邊架起一個大休息棚,這個棚的周圍,被船塘一鄉的千多擔茶水圍成一個很大的茶水陣。秧歌隊如像‘三水老走馬燈’般不停在穿插。”現場還有勞軍物資登記處,那里也是被擠得水泄不通。人們不僅關心著別鄉的人數和慰勞品的數目,要和同鄉其他村一較高下。等到檢閱的各個環節都結束后,時間已是下午5時,十多個小時沒有休息的人們,依然沉醉在極度的興奮中。

檢閱會后,農民還要爭當本鄉捐獻慰勞品冠軍頭銜。4天時間里,船塘、上莞、漳溪、駱湖、曾田等五鄉捐出牛22頭、豬88頭,還有其他物品沒有計算在內。以船塘鄉為例,共捐出物資有:牛9頭,豬28頭,鞋674雙,雞77只,蛋2500只,花生30擔,青菜110擔,白鹽70斤,花生油60斤,魚35斤,水果15擔,牙刷10打,毛巾12打,芋500斤,板栗30斤,軍柴60500斤,豆腐5擔,黃煙5斤。

個人捐獻慰勞品最多的是上莞鄉村民陳亞發,認捐黃牛1條、魚25斤、香煙7條、青菜50斤。3年前,河西區還沒解放時,陳亞發是貧農,3年后,翻身做主的他已成為富裕中農。“為什么解放區的人民這樣熱烈支持解放軍?”“解放軍愈打愈強,有什么奧秘?奧秘就在這里了。”(《群眾》1949年 第3卷第39期18—24頁)

3 迎軍熱潮在河源此起彼伏

1949年9月2日的《粵贛報》報道,連平以及和平的大湖、東水、郎侖也舉行了迎軍大檢閱,大湖獻豬牛60余頭、軍鞋400余雙,公糧交齊,大軍營房及公路也早已整修完畢。

大湖于8月20日舉行迎軍動員大檢閱,全鄉民兵民工慰勞團及群眾團體達11768人。當天,民兵、民工、慰勞團佩戴好全部裝備,扭歌隊扭著秧歌,身掛紅綢,從各村齊集繡緞圩附近草坪上,會場內外鑼鼓喧天,歌聲嘹亮。連平縣縣長到會。全體民兵、民工、慰勞團等精神煥發,列隊接受檢閱。大湖鄉捐獻豬、牛、魚、雞、雞蛋、花生、柴火等大批物資。

東水鄉也于8月26日在東忠小學大草坪上舉行全鄉迎軍檢閱,民兵、民工、慰勞團、婦工隊、擔架隊、鼓樂隊等共1740余人參加。檢閱結果,評定大田村民兵最多、最整齊,迎軍工作準備最好,奪得大會“為人模范”錦旗一面。會后,1700多人的隊伍,在秧歌隊率領下,繞行東水街巡行數次。

同日,和平郎侖鄉也舉行迎軍檢閱,參與者有民兵、民工、婦工隊、擔架隊、慰勞隊、獻花隊、馬草隊、衛生隊、洗衣隊、茶水隊、縫紉隊等2349人,和平區工作隊、和平縣政工隊亦到場參加。

柳城的迎軍支前檢閱,還加入了鎮壓惡霸的斗爭,人民法庭張貼著“有苦訴苦,有冤訴冤”等標語。

除了在當地迎軍,一些隊伍還進行異地支援,如和平縣政治工作隊,于8月27日啟程前往江西定南,協助大軍辦理接管工作。

民國時期,公路交通并不完善,為方便大軍順利開拔,8月25日,順天鄉發動3000多名民工搶修韶興公路,兩天內將30里公路全部修好。在9月7日的柳城迎軍支前檢閱活動中,第五村被評為“修路模范”。

9月,佗城鎮、四都鄉、三河鄉、河西區等地的迎軍熱潮彼伏此起。隨軍北上迎接南下大軍中有人寫下了沿途受到群眾熱烈歡迎的親身經歷:

“八月廿三,我隨六團出發北上,迎接南下大軍。隊伍在歌聲中向著目的地進發。沿途的居民來看部隊,暗地里數著炮和輕重機槍。群眾不斷擔送茶水。在一個村子里休息,炊事員想借人家廚房煮飯,該屋的婦女卻打開房門,要招待他們。隊伍到了船塘時已經是夜晚了,家家門前都點起了火油燈,老嫗、兒童,站在拐彎抹角的地方點著光亮的油燈,這是給隊伍照明的。逸仙中學的籃球架上點著一盞明亮的汽燈,兒童團的秧歌隊,放著鞭炮扭著秧歌,走過來,指揮者是一個七八歲的小娃娃。各村居民都非常親熱地招呼著讓隊伍里的同志睡覺。”

1949年9月底,河源、龍川、和平、連平等縣成立了迎軍支前指揮部,鄒建、鄭子明、黃□猷、鄧基分別任主任。

4 “小鬼”朱雄旺組織村民為解放軍擺渡

1935年出生的朱雄旺,是東源縣順天鎮黨演村村民,1952年加入中國共產黨。1949年,他年僅14歲,兩次迎送解放軍渡過黨演河。

今年初夏,記者拜訪朱雄旺時,他仍耳聰目明、步履甚健。他清楚地記得,1949年農歷二月廿二那天,鄭群部下黃華曾(河源泥金人)帶100多人住在下新屋(現已不存),他和朱慶培、石古在門口站了一夜崗。第二天,他找到黃華曾,要求跟著去打仗,黃華曾拒絕了這個“小鬼”,讓他留在當地搞迎軍支前宣傳,等候迎接南下大軍。

4月,約萬余名解放軍途經順天黨演村。朱雄旺記得,大軍是從粵贛古道自江西步行而來,一人背一個包、一支槍,背著薄棉被,準備橫渡黨演河。當時的黨演河河面寬處有180米左右,水流很急,過河對面要十幾分鐘。朱雄旺和同村黨員朱池健一起,組織了14個忠實可靠的農民做渡工,找來4艘渡船,50名解放軍為一船,一船渡工3人(船頭2人、船尾1人),前前后后差不多用了一周時間,才將萬余人的部隊擺渡過河。朱雄旺還記得,等船期間,解放軍軍紀很好,大多在路邊搭帳篷,或借宿村民家。大軍全部過河后,步行到河源,再行南下。

5 大軍南下勝利解放全廣東

1949年6月,東江人民行政委員會成立,主任譚天度,副主任葉鋒、黃中強,轄16縣市,人口300余萬。9月19日,國民黨駐河源縣城防軍潰退撤出,河源城解放。23日,河源成立縣軍事管制委員會。29日,中共武裝5000余人在位于河源、博羅交界處的埔前圩、小坑口作戰。

9月底,南下解放軍自贛南出發,分三路進入廣東。其中,南路軍曾生部兩廣縱隊、尹林平部粵贛湘邊縱隊,在粵中縱隊吳有恒部配合下,于9月30日由江西贛州出發。

10月,中國人民解放軍5萬余人南下,從和平、連平經河源開往廣州,河源縣在燈塔設立可供10萬人吃住3天的供應服務站,同時組織700多名民工隨軍服務到廣州(2000年《河源縣志》)。至此,河源人民簞食壺漿迎軍支前活動,圓滿收官。

政協河源市委員會

河源日報社

河源市地方志辦公室 合辦

本報記者 凌麗