蘇軾典衣要買河源米

——宋代河源的人文地理

■欽定四庫全書《東坡全集》卷二十四書影:“典衣剩買河源米,屈指新篘作上元。”

■秧馬圖

■本報記者 凌麗

核心提示

在宋代,現河源地區僅有河源、龍川兩縣,分屬循州、惠州,因北方流民大批遷入和“土著”成為編戶齊民,人口大增,社會經濟發展提速;尤其是龍川縣,更是成為廣東九大望縣之一。

1 河源“土著”入宋籍

在宋代,今河源地區只有兩個縣——河源縣與龍川縣,分屬不同的州。宋太祖開寶四年,龍川屬廣南東路的循州;宋神宗熙寧五年,屬循州,轄龍川、興寧、長樂;終有宋一代,所轄區域變化甚大。宋代河源縣初屬正州(原為禎州,為避仁宗諱,天禧四年改惠州),后屬惠州。徽宗宣和二年(1120年),惠州賜名博羅郡,與循州共管歸善、博羅、海豐、河源、雷江、興寧、長樂七縣,其中,雷江為龍川改名。南宋高宗紹興三年,博羅郡復稱惠州。

在宋代,龍川人口增加了不少。當時縣的等級,除京畿外,1萬戶以上為望縣,7000戶以上為緊縣,5000戶以上為上縣;龍川在宋時已屬望縣,有1萬戶以上,為廣東9個望縣之一,比屬中縣(3000戶以上)的東莞、歸善、博羅高出3個等級(司徒尚紀、許桂靈《文化視野下趙佗在東江龍川經略》)。北宋時期的河源,山路曲折,屋舍寥寥,地廣人稀。據《元豐九域志》載,北宋后期,今廣東境內主客戶共有602280戶,比唐天寶間(224503戶)增加1.7倍,占當時全國(16563777戶)的3.6%,比唐代時高2%。

學者徐俊鳴在《嶺南歷史地理論集》一書中分析,嶺南人口增加,一方面得益于當地經濟發展,系人自然增長;另一方面是因為大量人口從北方遷徙而來。據該書記載,當時在今廣東境內,主戶僅占61%(367609戶),比唐代廣東戶數僅增加7/10左右;而客戶占總戶數39%(234672戶),已略多于唐代廣東境內的總戶數,由此可見宋時嶺南人口增加的主因系北方人口的遷入。客戶移入最多的州府依次為廣州府及惠州(當時河源屬惠州)、循州(當時龍川屬循州)、潮州、端州、雷州、梅州、連州、新州、韶州、化州、高州等。其中,客戶占總戶數一半以上者,有南恩州(78%)、雷州(70%)、惠州(61%)、廣州府和端州(均為55%)、梅州(52%)。從自然區域來看,則以下三處為最多:即珠江三角洲一帶、東江和韓江谷地、雷州半島。宋代戶籍立冊,根據漢人入粵先后順序,分別編入主籍和客籍。

就循州(龍川、興寧)而言,在北宋太平興國年間,循州境內主客戶合計8339戶(樂史《太平寰宇記》卷159),以每戶5人計,有4萬多人。熙寧四年(1071年)析興寧地置長樂縣(今五華),循州管轄的縣就有了3個。元豐年間的人口統計顯示,循州境內主客戶共計47129戶,以每戶5口人計,人口達24萬之巨。江西學者王東在解釋福建汀州北宋初至元豐年間人口暴漲原因時認為,汀州附近并未產生過大規模的移民運動,因此,汀州境內超出自然增長率之外的戶口規模,只能以苗瑤語族先民轉變為編戶齊民這個因素來加以解釋。他認為,循州人口的增長,亦只能以當地非漢族居民的身份性轉變來解釋。

2 汀贛流民遷廣東

宋末元初,汀、贛人口大逃亡時,多集中在粵東北循、梅二州,后來人們開始稱呼這些遷入民為客家人。王東在《宋代贛閩粵邊的地域社會與文化——兼論客家地域社會的形成》中分析,經過這次人口重構,梅州和循州一帶的語言,與贛南、閩西地區的語言越來越近,早期贛語慢慢覆蓋了原先的土語,開始成為當地日常用語。“至此,贛南、閩西和粵東北從三個原本獨立的地理空間,轉而演變為一個具有內在一致性或同質性的社會文化單元。”宋元之交是個移民高潮,各地移民由閩西遷梅州,再西遷龍川、紫金、河源、粵北等地。

清中期的和平邑人徐旭曾在他的《豐湖雜記》中提及宋元之交的這場大遷徙,認為這是“今日之客(家)人”的源頭:“其先乃宋之中原衣冠舊族,忠義之后也。自宋徽、欽北狩,高宗南渡,故家世胄先后由中州山左,越淮渡江從之,寄居各地。迨元兵大舉南下,宋帝輾轉播遷,南來嶺表,不但故家世胄,即百姓亦多舉族相隨。有由浙而閩,沿海至粵者;有由湘逾嶺至粵者……天不祚宋,國運遂終。其隨帝南來,歷萬死而一生之遺民,固猶到處皆是也。”“粵之土人,亦爭向海濱各縣逃避,其粵閩、贛、湘邊境,毗連千數里之地,常不數十里無人煙者,于是遂相率遷居該地焉。西起大庚,東至閩汀,縱橫蜿蜒,山之南、山之北皆屬之。即今之福建汀州各屬,江西之南安,贛州、寧都各屬,廣東之南雄、韶州、連州、惠州、嘉應各屬,及潮州之大埔、豐順,廣州之龍門各屬是也。所居既定,各就其地,各治其事,披荊斬棘,筑室墾田,種之植之,耕之獲之,興利除害,休養生息,曾幾何時,隨成一種風氣矣。粵之土人,稱該地之人為客;該地之人,也自稱為客人。”

3 尉佗城下兩重陽

宋時循州在今佗城,其轄下“戶四萬,歲出租米僅十萬石,于番禺都會中最為富饒”(《輿地紀勝》),“循州戶口四萬七千,僅次于廣、潮、惠、韶四州而已”(《元豐九域志》)。

宋代循州的經濟幾可與惠州相媲美,屬于年稅收都是5000貫以下的“四務”級別。北宋蘇轍謫居龍川期間,經常在扶杖溜達時見到龍川城。他在《重陽詩》第四首寫道:“尉佗城下兩重陽,白酒黃雞意自長。卯飲下床虛已散,老年不似少年忙。”

秦代的龍川城墻由夯土夯筑,規模甚小,周長約800米。宋代,隨著生產力的提高和經濟的發展,龍川城擴容:老城街向東擴至小東門、大東門,縣前街向南延伸至南門街、南門,北角塘則向北拓至北角,全城周長增至約2400米;土墻也于此時改為磚砌,甚是堅固。“1939年和1984年,曾發現一些城磚上銘有陽文楷書‘循州磚石使白’‘循州造’‘甲寅’字樣,據推斷在宋神宗熙寧年間(即1074年前后),佗城曾修補或擴建過。”“這表明當時龍川的生產力已大為進步,商品經濟相當繁榮,財力較為充足,才有可能在廣東較早地改建磚城(《龍川縣文物志》)。”

有史料記載,在宋熙寧年間,龍川縣治一度由龍川城(佗城)遷往“老龍”(今老隆)。《廣東地名探源》(1986年廣東地圖出版社出版,作者葉地)一書中《老隆鎮》條謂:“南朝陳以后至南宋,龍川縣治不在佗城,疑在此(老隆)。南宋紹興十五年又遷至佗城,故此地稱為老龍,老隆當為老龍演變而來。”清乾隆《龍川縣志》記載:“龍川舊縣,宋熙寧年間遷邑東二十里,陸通梅潮,今有市集尚以老龍名之。”20世紀90年代出版的《龍川縣志》載:“熙寧年間(1068年—1077年),龍川土城改建為磚城,衙署暫遷老龍(今老隆)。”

4 佗城水路通山海

佗城的興盛,與它得天獨厚的地理優勢有關。自漢代以來,東江一直是連通南北的交通大動脈。龍川是2200多年前以水路交通為主的連通南北交通的重要樞紐,佗城處在兩江流域的交通要沖。蘇轍在《龍川略志》中曾提及,佗城“東接潮梅,西連汀贛,據上流而撫治之,一雄鎮也”。

據勘查,佗城鎮內有大大小小共18條河流,主要河流是東江,其余為小河小溪,均匯注于東江。東江由東北至西南流入佗城,從學堂、石馬,流至東源縣,在佗城鎮的水路約15公里(《佗城鎮志》)。河床平緩的東江,使佗城的水運行船風險降到很低的程度。

作為東江流域最早的城池,佗城扼水路要沖,一直以來就是相當繁榮的商埠。到了唐宋時,閩、贛、興梅、潮汕、惠廣等地的物資在此集散,佗城因此成為東江上游的經濟中心(《廣東省東江流域治理開發專題研究》)。佗城的東壩商埠,從唐朝起便是商業興盛之所,宋元及明朝前期,因循州府設在東壩,因此東門到校場的小市街的商販最多。東壩是一座與城南僅有一水之隔的江心小島,各地商人自水路來此,將山里的貨物如竹、木、炭、土紙、松脂、陶瓷及其他山貨帶到佗城東壩商埠,又從東壩走向東江、韓江流域的各個市縣、城鎮。同樣,外埠的商品大多經水路到達佗城。

一些江河不到之處,須帶著行李步行。南宋大忠臣李綱從河源到循州、梅州,途中棄舟登陸,在山林中步行,遇雨而后晴,他很高興地寫道:“嶠南瘴毒地,乃爾氣候清。束裝遵陸途,夾道松林青。我家大江南,及此歸有程。山禽亦為喜,林間囀新聲。”

5 蘇軾作詩教種田

宋時,龍川尚屬“資奉易足”之地,但有時會遇到旱澇等惡劣情況,社會生產水平并不算高。

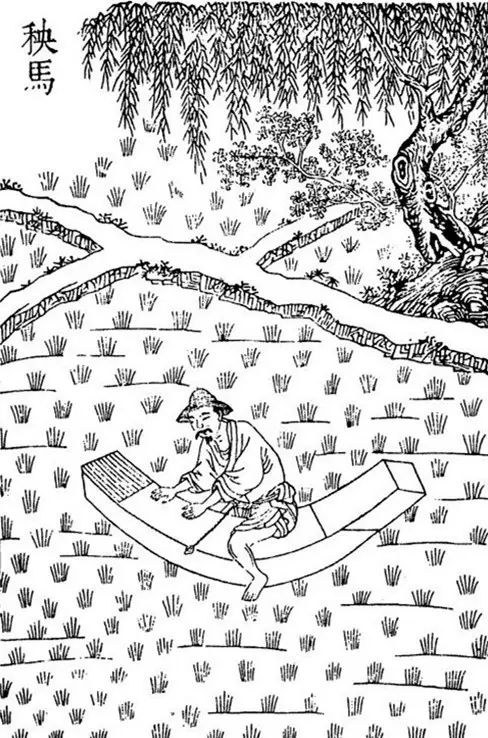

蘇轍到龍川的這年夏天,嶅湖又發生了旱情,農作物得不到灌溉,蘇轍于是倡議村民修筑堤壩,堵水灌田。當他遠眺嶅湖邊的農田時,有不少農人,采用了他兄長蘇軾在四五年前所教授的秧馬式種田。

人口多了,糧食的需求也上去了。為了收獲更多糧食,人們不斷地改進糧食種植方法。被貶謫到惠州的蘇軾,從富饒的中土來到當時偏遠落后的嶺南,曾發牢騷說是“以瘴癘之地,魋魅為鄰”(《到惠州謝表》),但他是個不可救藥的樂天派,雖在困苦的貶謫生活之中,不僅自己積極生活,還把中原先進的農具和耕作方法教給惠州人民。

北宋紹圣元年(1094年),蘇軾被謫惠州,途經江西廬陵(今吉安),退休的“宣德郎”曾安止向他出示所作《禾譜》,蘇軾認為他的文章寫得很好,記錄也很翔實,可惜沒把農具記載進去。他往年游武昌時,見農夫皆騎秧馬,這種秧馬,“以榆棗為腹欲其滑,以楸桐為背欲其輕,腹如小舟,昂其首尾,背如覆瓦,以便兩髀,雀躍于泥中,系束藁其首以縛秧”,形如小船,前后翹起,在水田插秧時,跨坐其上,腳蹬滑行,可以“日行千畦”,比彎腰弓背勞作省力得多,而且還可以避免農人的腿因長時間泡在水里生瘡潰爛。

蘇軾因此作七言詩《秧馬歌》,記錄農人泡在水里種田的勞苦:“嗟我婦子行水泥,朝分一垅暮千畦。腰如箜篌首啄雞,筋煩骨殆聲酸嘶。”但是不要怕,“我有桐馬手自提,頭尻軒昂腹脅低。背如覆瓦去角圭,以我兩足為四蹄。聳踴滑汰如鳧鹥,纖纖束藁亦可赍。何用繁纓與月題,朅従畦東走畦西。”使用秧馬在田里蒔種,忽然聽見城門要關閉了,別怕來不及進城,要收起來可容易了:“山城欲閉聞鼓鼙,忽作的盧躍檀溪。”攜帶秧馬回去后也不會占地方,掛在墻上即可,真是一個好的收納方法:“歸來掛壁従高棲,了無芻秣饑不啼。”

到了惠州后,蘇軾拿《秧馬歌》獻給博羅縣令林抃看,林縣令知行合一,馬上帶著農人在田間仿制,又略加改進,制成“加減秧馬”,生產效率大為提高,農人勞作之苦也得到有效緩解。龍川縣令翟東玉知道后,也趕忙去找蘇軾,要在龍川推廣秧馬。蘇軾大為欣賞:一個地方官員,上任伊始就因為老農的事來找我,“已知其志之在民也”。他諄諄勉勵翟縣令:“愿君以古人為師,使民不畏吏,則東作西成,不勸而自力,是家賜之牛,而人予之種,豈特一秧馬之比哉。”

公元1100年(宋哲宗元符三年)大年初七,謫居海南的蘇東坡聽到了一個消息,說是黃河之水已重新順暢往北流去,當年自己主張治理黃河應以“疏”為主的策略“斯言乃驗”。他高興地寫下兩首七律,其一云:“典衣剩買河源米,屈指新篘作上元。”當時的儋州“土著”居民不耕種土地,而以賣香為生,農業生產尚處于刀耕火種階段。蘇東坡雖教以中原耕作方法,但仍需在窮困中把衣服典當了再去買從河源運來的米谷。

北宋時期的河源、龍川兩縣,物產甚是豐富,大米、茶葉、藥材、竹木等山貨隨東江轉運各地,“今年諸峒十分熟,東江不下龍川米”(唐庚《大熟行》),當年惠州本地的大米獲得了大豐收,才不用購買龍川米了。