一家扶植綱常在 姊妹猶傳節烈標

文天祥二女尋父星殞連平三角

■文天祥二女及仙娘廟全景 (翻拍自《河源市文化遺產普查匯編 連平縣卷》)

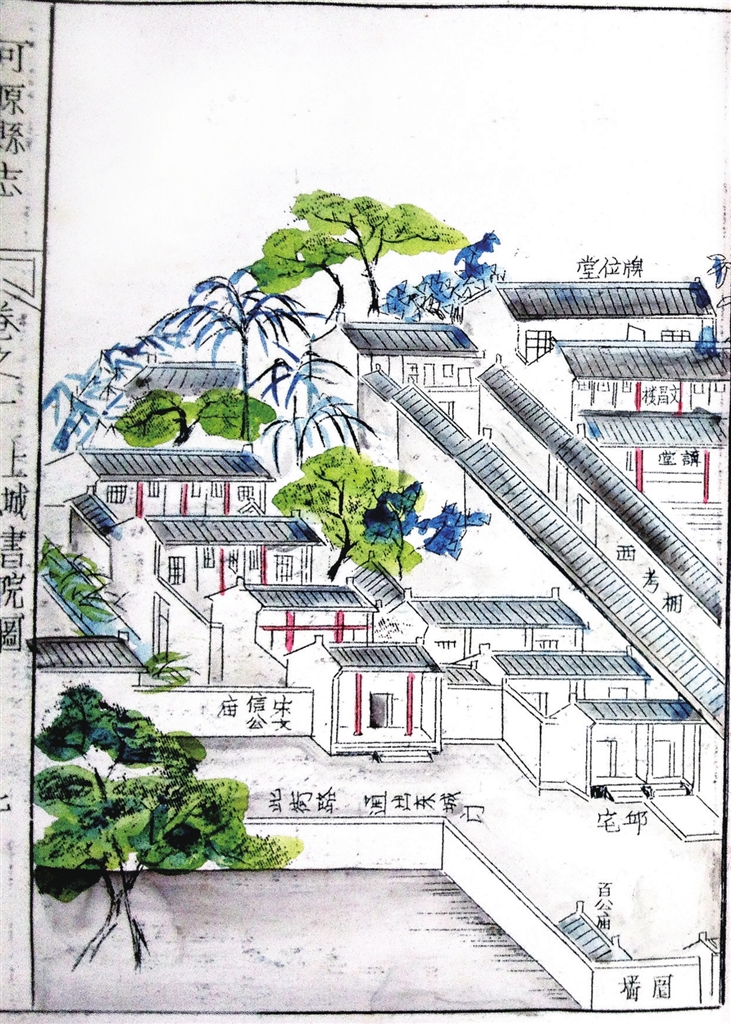

■同治版《河源縣志 槎江書院圖》,書院右側有“宋文信公廟”。

核心提示

明正德年間,與大書法家祝允明交誼甚好的鄭敬道來到河源任知縣。鄭敬道有訪古癖,來到河源,到處尋幽探古。有鄉進士謝宜申告訴他:“忠信都的三角村,有宋丞相文天祥二女墓。”鄭敬道于是翻了文天祥的詩集和《續資治通鑒綱目》等官修史書,又前往實地勘察,感慨萬分,重修二女墓,并大張旗鼓進行了宣傳。

此時距宋末已過了200多年,中間還隔了個元朝。或許正因元朝的高壓政策,讓河源人不敢光明正大祭祀“父死忠,子死孝”的文天祥二女,使芳冢寂寞240多年,到正德年間才“重見天日”,列入官祀項目。同時,河源縣、和平縣(時三角屬之)都修建了雙烈祠,以彰二女的忠孝精神。

那么,文天祥的長女與幼女,是怎樣來到當年尚屬河源縣的今連平三角的呢?

飄零姊妹竟何依:二女南下尋父病死連平

元軍大舉侵宋之時,文天祥九死一生地輾轉閩粵贛等地抗擊元軍,無暇顧及家人。因而,他的妻子兒女在兵荒馬亂中,歷盡顛沛流離之苦,流散各處。

文天祥原本家境殷實,娶妻歐陽、黃氏、顏氏,生3子:道生、佛生、環生,又育6女即定娘、柳娘、環娘、監娘、奉娘、壽娘。在戎馬倥傯之間,文天祥十分思念家人。在多少個漆黑的戰時之夜,他為他的妻子、兒女與高堂老母寫下了不少詩篇,“堂上太夫人,鬢發今猶玄。”(《高沙道中》)“家山時入夢,妻子亦關情。”(《自嘆三首 (集杜詩)》)

父親念女,女亦思父。德佑年間,流落他方的文天祥長女定娘(據民國楊德恩《文天祥年譜》,定娘當年或為十一歲)和小女壽娘(應只有八九歲)十分牽掛父親的安危,毅然南下尋父。

“國破家亡事已非,飄零姊妹竟何依。”(清林來祥《雙烈墓》)沒有史料記載這兩位姑娘當時的心理活動。當想到流散各處的兄弟姐妹時,她們在想著什么?當她們念起父親率兵在這巨浪狂濤中左奔右突意圖收復失地重振河山之時,又在想著什么?是否想著父親的衣裳襤褸需要補綴,父親的傷口需要細致料理?是否想著在戰亂之中追隨父親,無論怎樣的艱難困苦,都要承孝膝下?

沒有人知道。但能驅使她們九死一生追尋父親的,正是懷著對顛沛流離的父親的深切思念,對淪陷在元人鐵蹄下的祖國的深沉眷戀。

于是,她們扎緊了長裙的下擺,蹣跚著小腳,蓬松著滿頭烏發,原本清秀的小臉涂滿了泥垢,按捺住驚惶亂跳的心,披星戴月、風餐露宿,在冒著黑煙的村鎮間、躲藏著獸類的山林間、元兵隨時出沒的廢棄戰場邊,躲躲閃閃、踉踉蹌蹌,路途中也不知躲過了多少危險。但是,在如此亂世之中,即便是強壯的男子,也不一定就能到達他要去的目的地。

當她們走到連平三角時,已是面容憔悴、疲憊不堪。

文天祥的朋友、同榜進士謝元,因為宋末之亂,由龍南進入河源,在三角安了家。定娘、壽娘到三角后,就住在謝元家中,停下了匆匆的腳步。這一停,就再也難以在她們即將耗盡的生命里重新注入力量。

雖然村民盡力救治,然而兵荒馬亂之際、窮鄉僻壤之中,缺醫少藥,而定娘、壽娘又心力交瘁,一時竟香消玉殞。時為景炎元年丙子(1276年)冬。

當時正追隨朝廷流亡南下的文天祥,得知兩個愛女就此逝世,痛徹肝腸,為之集杜甫詩以悼,“床前兩小女,各在天一涯,所愧為人父,風物長年悲。”其序曰:“丙子,定娘、壽娘以病死于河源之三角。”

文天祥曾寫詩深切思念這兩個女兒:“有女有女婉清揚,大者學帖臨鐘王,小者讀字聲瑯瑯。朔風吹衣白日黃,一雙白璧委道旁。雁兒啄啄秋無粱,隨母北首誰人將?嗚呼三歌兮歌愈傷,非為兒女淚淋浪”。(《效同谷歌體六歌》之三)哀切之至,令人涕下。

其后兩年,文天祥在潮陽戰敗,隨軍的四女監娘與五女奉娘也死于戰亂。他集杜詩哭女:“癡女饑咬我,郁沒一悲魂,不得收骨肉,痛哭蒼煙根。”

在這場國難中,文天祥三位夫人在空坑之役中,與女柳娘、環娘同被元兵捉俘,后來,顏、黃氏不知下落,歐陽夫人同二女被解至燕京,被罰在東宮做奴婢。柳娘作為元公主婢女隨嫁駙馬趙王,居現今甘肅敦煌;環娘隨另一公主下嫁岐王,居西寧州(今甘肅慶陽)。長子道生不幸于十三歲時病逝于廣東惠陽;次子佛生在空坑之役后“感疾而卒”。文天祥6個女兒除上述定娘、壽娘、柳娘、環娘外,監娘(四女)、奉娘(五女)則在祥興元年(1278年)十二月十五日同死在廣東五坡嶺戰敗亂軍之中。

又有一說,定娘、壽娘逃至蘇坑過橋時,懼為追者獲,牽衣投橋,并溺而死。衣內有文丞相給謝枋得托此二女的書信,人們看了才知道是文天祥二女,于是為葬三角村旗山下。元兵至,發其墓,不見尸體,只有兩塊白石。清康熙年間,和平縣令李煚在雙烈祠中立石刻文天祥《正氣歌》碑石的跋中,即持此說。后來此村改名宋烈村。

三尺荒墓埋白骨:謝征重葺二女墓

“余先世與文文山有世誼,來居此地閱百余年矣。”100多年后,謝元后人謝征在他的文章中寫道。

成化四年(1468年)的一個春朝,謝征到家鄉連平三角鎮蘇坑(此時尚屬和平縣)一帶游玩,走柯崗,度羅田,過月峒,嘉樹清泉時時寓目,謝征長歌大嘯。天快黑時,他便往家折返,到了個不知是何處的地方,有些迷路了,但見弦月已當頭,松風時時過耳,夜氣漸涼。這種時候還在外面是挺危險的,豺狼虎豹隨時噬人。這不,他突然遇見了兩位年小的美人,曲眉豐頰,還帶著可愛的嬰兒肥。她們的前面,還有侍兒提著燈籠引路。謝征便上前施禮,少女問道:“老先生從哪來,要往哪去呀?我們這兒村野孤僻,你是我們家的舊交,可以到我們家先住一晚,明日再趕路。”

謝征大喜,正怕趕夜路被老虎叼走呢。便隨著兩位姑娘到了她們家,窗明幾凈,燈焰香薰,幾案、書柜上都放著經卷,一看就是書香門第。雖然謝征已76歲,但他們還是嚴守男女之防,言語客氣,正襟危坐。謝征取案上紙筆,題了一首五絕云:“曠野孤村小,山高月自明;玉人非俗態,禮遇一何誠。”少女斂衽避席拜受,讀畢亦回詩答云:“家屬一朝盡,綱常萬古明。悲魂千里外,誰為憫孤誠。”

謝征接了,睡意來襲,他也沒有細思里面說的究竟何意,很快便睡去。不知睡了多久,聽見遠村雄雞鳴唱,他揉揉眼睛,才發現自己走到了仙女橋東。昨晚的事,難道是文天祥二女定娘、壽娘?他想,我一直景仰文丞相,但沒能見到他,卻見到了他的兩個女兒,難道是我們兩家先輩的交誼使然?謝征的先祖,便是文天祥的朋友、同榜進士謝元,定娘、壽娘曾寄寓其家。謝征便將文天祥二女墓重新修葺,寫文紀念。

自謝元起,謝家就一直看護、祭祀文天祥二女墓,歷七世,至謝征、謝牧兄弟時公開重修二女墓。至九世謝宜申時,他請知縣鄭敬道重修此墓,并勒石紀念。

幽谷今看不死花:明清官方推崇二女

正德十一年,鄭敬道聽得謝宜申說到文天祥二女墓地在三角,便前往拜謁。經查證各種史料與文集,他認為文天祥二女在連平三角確鑿無誤。“嗚呼!文山當宋祖先既屋之秋,死不負于國;二女當兵燹流離之際,死不忝所生。”鄭敬道認為,這是一個非常好的忠臣孝子綱常禮教典型。他主持重修了二女石墓,并為二女重撰墓志銘:“宋景炎,歲丙子。帝播遷,國委靡。文丞相,冒艱虞,舉義旗,奮忠謨。姝二女,諱定、壽。流離中,骸骨瘦。河源境,三角鄉,疾弗藥,倏云亡。魂飄飄,一抔土。寄荒山,泣風雨。集杜詩,語非誣。仙女橋,名不孤。父死忠,子死孝。億萬年,扶名教。”(明鄭敬道《宋故丞相文信公二女墓銘》)

青山隱隱,松濤陣陣。連平縣三角鎮蘇坑北部山麓,蕭蕭涼風激蕩于山林間凸凹不平之處,似在訴說700多年前此處曾發生的悲壯往事……

邑人為定娘、壽娘所立碑上有“為臣而忠,為子而孝,忠以殉國,孝以從父,死而后已”(明黃昭《文山二女墓記》)、“父之名與天無極,女之名與父同芳”(鄭敬道)句。次年立廟城東。石墓不遠處還有一座橋,名“仙女橋”,即因定娘、壽娘葬于旁而命名。石橋南端荒坡上,有一棟占地面積約40平方米的“雙烈廟”,又稱“雙烈祠”“仙娘廟”。廟內正廳神龕上端坐定娘、壽娘泥塑彩像。無論是石墓,還是廟宇,都有著頗盛的香火。廟旁有一塊大石碑,為文天祥之弟文璧的后代及海外僑胞、三角村民于1991年整修墓、廟時所立。

700多年來,文天祥二女墓歷經元、明、清數個朝代而保存完好,除當地村民對文天祥二女墓的精心看護外,亦有賴于歷代官府的保護。歷代官府向文天祥表示尊崇,規定官員春秋兩次到文天祥二女墓祭祀,并采取了一些有利于保護文天祥二女墓的措施。后世河源官員、鄉賢都對文天祥二女墓進行修葺、保護;現為連平縣重點文物保護單位,占地約280平方米。

時至今日,文天祥二女墓仍香火不斷,來自市內外的游人站在墓前禮敬二女,體現了人們對文天祥和與他一樣忠孝的女兒的尊崇。

兩城俱建雙烈祠:重彰二女忠孝精神

“舊墓云封堆寂寞,新祠煙靄郁岧峣。崖門此云猶千里,無限鐘聲送晚潮。”(清朱文麟詩)

正德年間修墓的同時,河源邑人還為文天祥在河源縣城東修建了文信國公祠。同治版《河源縣志》中的《槎江書院圖》顯示,“宋文信公廟”就在書院右側。

乾隆五十七年(1792年),河源知縣彭人杰入廟參觀拜祭時,發現文天祥塑像旁有二女分侍兩側,彭知縣便問其故,部下說:“一定是謝家所為。”因而謝元一脈第十七世孫謝希曾被請來細說緣故。彭人杰聽了文謝兩家的事,非常贊賞謝家的信義,修繕了文信國公祠。出于維護封建禮教的需要,彭人杰說:“在廟里,父子兩代人不同坐。”于是另外辟了座席以祭二女,令僧人祭守,并列入河源縣官方常祀禮儀中。

清康熙五十六年(1717年),和平縣令李煚重修二女墓,“君遷于海,女沒于途,謂之死忠可也。父心王室,女承父志,謂之死孝亦可也。為忠為孝,生人大節”,不能任二女的忠孝精神湮沒。于是,李煚拿出自己的俸祿200余金,擇和平城東分司舊址,為建雙烈祠,有堂三間同,大門一座,左邊廊四間,右門房一間,東西圍墻,堅以磚石,筋以欄檻,于康熙戊戌(1718年)春落成。邑人在葛藤坪等處有公田田租13石,用作雙烈祠的守祠常住之費用,每年春秋祭祠。

李煚還在雙烈祠中立有石刻文天祥《正氣歌》碑石,希望邑中“后之君子考之遺文,想見其為人,庶幾勉強扶進于忠臣孝子之域,而不致辱身敗行”。他在詩中表示,“翹首仰芳蠋,二仁宛在茲。上謁請祠祀,乃曰惟所規。堂廡既嚴整,門楹亦光輝。旁置一頃田,可以潔鼎彝。維神曰息止,庶幾去國悲。”他的兒子李肖筠,也跟隨其父拜祭了雙烈祠并寫詩以紀念:“空山舊飲無家恨,幽谷今看不死花。”

■本報記者 凌麗