學(xué)舍有容 肄業(yè)有所

明代河源龍川學(xué)宮修建記

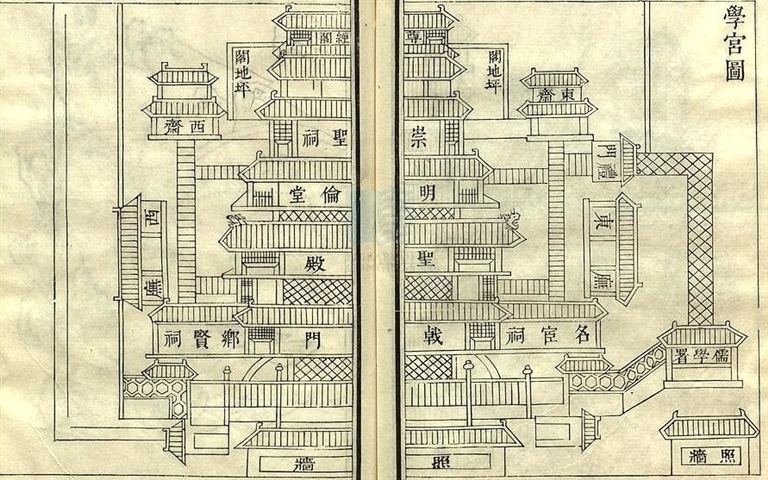

■康熙、雍正年間的龍川學(xué)宮圖,與明代學(xué)宮建制類似。 翻拍圖片

核心提示

朱元璋創(chuàng)建明王朝后,大力發(fā)展教育,認為“治國之要,教化為先;教化之道,學(xué)校為本”(《明太祖實錄》卷四六),把辦學(xué)與農(nóng)桑視為同等重要的“王政之本”,下令從中央到地方都設(shè)學(xué)校,以教育子民。明初的學(xué)校,主要有國學(xué)、郡學(xué)和社學(xué)三大類,郡學(xué)又稱儒學(xué),是由府、州、縣官府設(shè)立的中等學(xué)校,主要為科舉服務(wù)。明初今河源地區(qū)只有兩個縣,一為河源縣,一為龍川縣,其學(xué)宮都是屢圮屢修屢建。雖然在明代河源、龍川兩縣所出進士寥寥無幾,但舉人及各類讀書仕進者仍有不少,學(xué)宮(又叫孔廟、文廟)在其中所發(fā)揮的教化育人作用還是巨大的。

或因火,或因水,河源學(xué)宮屢損屢建

明洪武二年(1369年),朱元璋連續(xù)兩次下詔建立學(xué)校。次年,河源縣儒學(xué)重建,其他惠屬各縣,也次第建立儒學(xué),龍川縣儒學(xué)亦是在洪武年間重建的。

在明代,惠州府共出科舉人才900人,其中進士45人,舉人438人,諸科45人,五貢(歲貢、拔貢、恩貢、優(yōu)貢、副貢等欽賜舉人、欽賜副榜等)372人。(《惠州歷史概述》)但在明代,河源現(xiàn)轄各縣區(qū)所出進士甚少,河源縣有2人,龍川縣1人,今紫金縣2人,和平縣1人,總共僅有6人。

重建于洪武二年的河源縣儒學(xué),其實在宋以前就有了,但命運多舛,時因戰(zhàn)火而毀,時因火患而圮。河源的多位知縣,都為學(xué)宮費盡思量。學(xué)宮經(jīng)過多次遷建、重建,直至清乾隆年間才算最終“定居”下來。使用了200年左右,在上世紀50年代遭拆毀,今已不存。

宋孝宗乾道四年(1168年)年初,知縣薛彥博下堂歸來府衙,坐在堂上捋須而思,此處自秦末趙佗為令,文風(fēng)漸昌,何以在本朝,在南渡之前只出了古成之、鄔大昕等四五個進士,至朝廷南渡后,就沒中過進士,真真文風(fēng)不振也。他思來想去,覺得肯定是“設(shè)在邑之北隅”的學(xué)宮風(fēng)水不好,與掌教王惟喆經(jīng)過幾番合計后決定:遷徙學(xué)宮。于是,薛彥博他們把學(xué)宮遷到一個廢棄的佛教寺院的“江山在前,高明爽塏”之處。

這段記載,出自乾隆《河源縣志》,署名張栻的《遷學(xué)記》。據(jù)河源日報社原副社長、副總編輯司雁人考證,南宋乾道四年時張栻掌岳麓書院,薛彥博知彬州,薛遷“求”記,栻為之作此文,而張栻與河源素?zé)o淵源,康熙版《河源縣志》并無此文,應(yīng)是乾隆年間河源知縣陳張翼修志時,“雅愛此文,于是改作偽托入志,同治志照錄”。(司雁人《(同治版)河源縣志藝文志校注》)

過了六七十年,到了宋理宗端平元年(1234年),河源知縣林魁辰“始建學(xué)于縣北一里許”,在隔江印岡嶺下。這是明代宣德八年進士、惠州府歸善縣著名文士吳高為河源寫的《重修儒學(xué)記》里記載的,河源學(xué)宮,由宋理宗時河源知縣林魁辰“始建”。

南宋淳祐二年(1242年),知縣夙子興重修學(xué)宮,使之“煥然一新”,“誨士化民,蔚有成績”。因入祀河源名宦祠。四五年后的淳祐丁未年(1247年),一科就出了兩名進士林佑仁與何天隱。不久,何天隱還在城南二里處的小山上開鑿出逍遙巖,成為河源老八景之一。

夙子興重修的學(xué)宮,后來毀于戰(zhàn)亂。宋以來,河源登科第甲榜之人才,寥落如晨星(宋代河源共出進士6人,是歷代最多的),學(xué)舍亦傾圮。元末河源屢遭兵燹,學(xué)宮也未能幸免。元代河源未有進士。

明太祖洪武二年(1369年),縣丞鐘鎰于中下廓間濱江地建筑下城,“以避盜擾”。在他巡視學(xué)宮時,看到如此荒涼的景象,不禁搓手連加嗟嘆:“吾邑連遭燹火,學(xué)宮已廢,山移水改,學(xué)宮應(yīng)遷到更好的地方去才成啊。”

鐘鎰帶著衙署干部在縣城內(nèi)進行連日調(diào)研,看了好些地方,都和故址差不多。最后在城內(nèi)東南隅的織女池旁選定一塊好地方,方直平正,右邊是桂山,左邊是梧桐峰,水抱山環(huán),是一塊絕佳之地。但這次學(xué)宮建得很簡陋,編茅筑土而已。

洪武八年( 1375年),知縣馬士彪上任后,見這號稱“賢關(guān)”的學(xué)宮規(guī)模如此簡陋,便接過擔(dān)子,將學(xué)宮修建完備。整座學(xué)宮,坐北偏東,從明倫堂到堂兩側(cè)廂房,再到大成殿及其兩廡,都修繕的整齊有序。圣賢有像,官衙有所,庖廩有位,罍鐏、籩豆、簠簋等禮器,也都備齊了。寬其隘者,飾其陋者,崇其污者,具其缺者,費時約兩年,河源學(xué)宮,終于有模有樣的了。面貌一新,學(xué)員也充實得多了。曾任交趾(建昌府快州)芙蓉縣等地知縣的謝廉曾“預(yù)茲選士于此”,他勉勵學(xué)宮的老師們要專志講學(xué),說不定這里能出古成之第二呢。

可惜,三四十年后,學(xué)宮又于永樂十年(1412年)毀于火。此后好一段時間沒法好生修筑,只能茅茨土階,因陋就簡,湊合著用。

正統(tǒng)四年(1439年),提學(xué)彭琉與知縣孫琪下了不少力氣,修建了學(xué)宮殿堂、門廡、廚房,但用了不久,殿廡、儀門又壞了。

天順二年( 1458年),惠州府同知蘇潤、河源知縣梅英一同修繕、新增一些房舍;天順六年,河源城發(fā)大水,孔子像及諸賢像被浸壞,殿堂門廡也被浸塌。教諭鄭杰是福建莆田人,“學(xué)富才優(yōu),教有成法”,慨然以修葺、整理學(xué)宮為己任,與千戶袁珪、張壽一起謀劃,發(fā)動城中紳士捐資修理。知縣趙昇及城中尚義之士,都捐了款。于是,原來學(xué)宮殿宇制度未備者益增之,圣賢雕像之壞爛者重塑之。當(dāng)時正好潮州僉憲毛吉也捐了不少錢,足以用來砌丹墀、月臺。推官陳馨親繪大成殿。天順八年,新任河源知縣沈渙到任,與典史顧實重建欞星門,修兩廡。成化四年(1468年),參政王瑛籌款購買了學(xué)宮右邊的土地,擴大了學(xué)宮基址,在欞星門之前,砌好圍墻,以防水患。

學(xué)宮重修好后,受邀作記的歸善文士吳高在其《重修儒學(xué)碑記》中欣慰地說:“今殿廡貌像巍然炳然,學(xué)舍有容,肄業(yè)有所”“其必朝夕游息,誦習(xí)詩書,涵養(yǎng)德性”。“惠陽風(fēng)物陶寫殆盡”的吳高很客氣地夸贊說,惠陽古稱文物,不下他州,而河源為他邑冠。宋時河源進士古成之、鄔大昕,文章政事卓卓可稱,學(xué)子若盡力向此二公學(xué)習(xí),“文物不下他州”盛況或可復(fù)見。

然而悲催的是,隆慶五年(1571年)及萬歷十年(1582年),學(xué)宮又兩遇大水,堂殿盡圮。

河源的水患實在令人頭疼。河源城外有兩條江,一是東江,二是新豐江,在龜峰塔邊匯流,蜿蜒流向惠州、東莞。每到水漲的時候,江水倒灌進城,土木結(jié)構(gòu)的房屋就飽受其害。萬歷十年(1582年)因水患嚴重,縣令湯民仰始與居民遷入新城(上城),從此上城、下城兩城并峙。萬歷十三年,知縣歐陽珣遷學(xué)宮于新城,西北東向,以臨鱷湖,新建學(xué)宮。建文廟于正中,左右兩廡,前為戟門,戟門之前為欞星門。廟后為明倫堂,左右兩廟,為“進德”“修業(yè)”、前為儒門,再前為儒學(xué)門。明倫堂的西北角是啟圣祠,供奉孔子五代先人。彼時剛好頒布新典,以當(dāng)時“正學(xué)三先生”從祀文廟,為王守仁、胡居仁與粵人陳獻章。因此,人們制作了三先生牌位于兩旁。當(dāng)時還沒有名宦祠、鄉(xiāng)賢祠,諸生向縣令周炳(萬歷二十年始任)報告,周炳又向上級惠州知府林相國報告,有司批準可建二祠,于是建二祠于戟門之左,建碑亭于文廟之后。

那時鱷湖已挖好,還沒蓄水。時監(jiān)司鄭邦福視察河源,見此學(xué)宮及鱷湖,感嘆道:“此誠衛(wèi)城便民急務(wù),亦文運所攸關(guān),要早點完成啊。”于是報給廣東制府陳蕖,陳制府慨然撥給礦餉二百金,浚通鱷湖之源。惠州府同知邱一鵬代理河源縣政,他抓緊時間,保質(zhì)保量完成了鱷湖蓄水工程,不用兩個月,就讓那天池銀漢之水蓄于湖中,往日三溪五瀝涓涓細流,于彼時俱繞城而合流于學(xué)宮之前。

至此,新城學(xué)宮,歷十余年,規(guī)模始全。

為此,槎城名人李燾高興地寫下一篇《遷儒學(xué)記》,對新學(xué)宮和它周圍的山水作了好一番贊美:“廟學(xué)面六六奇峰,臨三三曲水,鱷湖汪洋,淵靜澄澈,蓋文明勝地也。”他對在這么好的人文環(huán)境中就讀的“諸生”寄望道:“諸生藏修游于庠序,以沐江漢之余潤,溯洙泗之淵源,灑泳圣涯,先登道岸,將不在茲乎”,勉勵他們“宜爭自灌磨”。

然而,也不知怎么回事,新學(xué)宮建好后,寂寞寥落數(shù)十年,直到明亡清興,一個進士也沒出。最后只有一個鄺奕垣,是天啟舉人,入清后的順治九年才考中了進士。

明代龍川積極擴建學(xué)宮

明初今河源地區(qū)只有河源縣與龍川縣兩個縣。河源縣忙著重建學(xué)宮的同時,建縣時間更早的龍川縣也在忙著同樣的事。

明洪武九年(1376年),龍川典史黃九成奉檄建學(xué)宮于縣東,東至陳家后元妙觀,南至縣城官衙,北至城腳,西至路后至高、蕭二家,“直五十丈,前闊十六丈,后闊十三丈”。

其后多個時間,龍川學(xué)宮在重建、增建。永樂庚寅年(1410年),知縣茍思溫新建射圃于西廡之后。正統(tǒng)二年(1437年),提學(xué)僉事彭琉、知縣余溥重建學(xué)宮。景泰五年(1454年),知縣陳文同建戟門。

成化二年至三年(1466年—1467年)的這次修建規(guī)模較大,廣東布政司左參政張瓚(湖北孝感人)到此視察時,認為龍川學(xué)宮太破舊,不敷教育使用,亟須增擴,于是勞心計劃,設(shè)法措置,獎勵義民,省諭官屬,皆樂于資助。有司做了個本子,記錄了募捐人士的姓名。又找來有能力的官員監(jiān)工。先建大成殿和兩廡,再塑神位;建戟門、欞星門、泮池、齋房、庖廚、庫舍次第建成,建制悉備。知縣秦宣等人也曾捐資復(fù)建學(xué)宮。“諸士子游圣人之門,讀圣人之書,可不以道自勖乎?”為河源作過重修儒學(xué)碑記的福建布政使左參吳高,比河源先一年為龍川作了《重修儒學(xué)記》,希望龍川士子進學(xué)修業(yè),以為邦家之光,以令循陽山川生色。

龍川學(xué)宮有好一段時間地址變來變?nèi)ァ3苫辏釋W(xué)僉事趙珤、知縣秦宣復(fù)建于城北。弘治元年(1488年)知縣劉琦復(fù)建于縣東。嘉靖二年(1523年),僉事施儒、知縣章邦憲,隄嶅湖復(fù)建學(xué)城北。嘉靖十一年,建敬一亭、啟圣祠,二十一年(1542年)圮。通判楊茂深、知縣蔡鴻漸,請于提學(xué)林云、僉事道雍瀾復(fù)建于縣東。

嘉靖二十六年(1547年)的這次重修規(guī)模頗巨。龍川知縣歐陽琛主持興建尊經(jīng)閣、魁星樓、隸敬堂、講堂,日新時習(xí)齋、東西號房、儒林門、文昌祠、仰賢祠、明倫堂,左為杏壇;神廚、會撰堂、廚堂各三間,掛了個匾曰“頤貞”。左右為教諭訓(xùn)導(dǎo)宅,東衙后有大塘一口,西衙側(cè)有小池一口。此外還有俸廩倉、庫房和宰牲房;西廡后為射圃。

隆慶元年(1567年)秋九月,縣民鄒鳳羾家不小心失了火,大火延燒學(xué)宮。六年,知縣尹良上任,復(fù)建學(xué)宮。

萬歷五年(1577年)冬十一月,知縣林庭植、分守道李盛春、前知縣柳伏昭等多方籌集資金,重建并建敬一亭。萬歷六年二月,修啟圣祠、明倫堂、兩齋號舍,建教諭、訓(xùn)導(dǎo)二齋及儒學(xué)門。萬歷二十五年知縣林懷國、教諭王謙先復(fù)建城北。此后數(shù)十年間,龍川學(xué)宮大抵還是順利矗立的,直至順治丙戌年(1646年),龍川城被攻占,學(xué)宮的損毀在所難免。

在明代,龍川縣考中進士的士子只有田心下塔約的巫三祝一人。

■本報記者 凌麗

下一篇:沒有了