俗之甚蔽 不可不革

——民國十九年河源那場風俗大改革略記

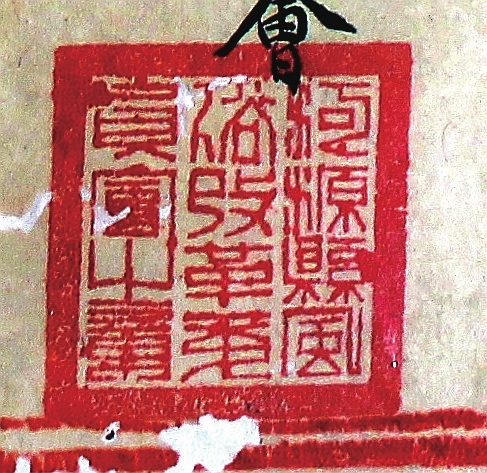

■河源縣風俗改革委員會印章 (資料圖片)

■1931年—1950年期間拍攝的河源老龍王廟的廢墟。 (資料圖片)

■本報記者 凌麗

核心提示

風俗,有美俗,亦有惡俗,俗之甚蔽,不可不革。陋俗常常是陳舊的、不合理的、有害的,它們可能阻礙社會的發展和進步,例如導致社會效率低下、資源浪費、人心不齊等。陋俗的存在往往與現代文明相悖,它們可能破壞社會的和諧與穩定,甚至可能對人們的生命和財產造成威脅。

民國時期的風俗改革舉措是當時社會變革的一部分,也是中國近代化進程中的一部分,這些改良舉措包括推廣新式文化、教育、風俗習慣等,其中一些涉及對傳統文化的批判和改革,比如廢除舊式婚喪禮儀等。這些舉措在當時的社會中引起了很大的反響,有人認為這些改革是必要的,可以促進社會的進步和發展,但也有一些人認為這些改革破壞了傳統文化。雖然其中有一些爭議和反對,但是這些改革對于中國社會和文化的發展起到了積極的作用。

上世紀30年代,河源、紫金、連平等縣組設了風俗改良或改革委員會,對縣內各種陋俗進行改良與革除。本文主要講述1930年河源縣發生的那場激烈、持久、面廣、堅定的風俗改革大行動。

民國中前期各縣風俗與陋俗

對河源各地民風民俗,民國時有一些調查報告說得甚是詳細到位。

河源縣為東江沖要之地,界連九縣,東界龍川,東北界五華、和平,北界連平,西界龍門,西北界新豐,西南界博羅、惠陽,南界紫金。縣屬平原甚少,然高山峻嶺亦不多見,丘陵連接,舉目皆然。……至于風俗,縣屬民風淳樸。在昔交通不便,素稱強悍,往往動輒糾眾械斗,置身家性命于不顧,而尤以小江民族為多。自改革后此風稍泯矣。近來縣屬水陸交通日益便利,影響所及,人民迷信程度漸漸日減。惟社會尚慕奢華,故去年縣黨部(注:指國民黨)竭力提倡節約,制定辦法,函送縣府布告執行。(《香港工商日報》,1934年8月22日)

紫金縣位居東江偏僻,萬山環繞,文化極為落后,故縣民陋習甚多,農民中大多迷信風水神權之說,故迎神賽會之事屢見不鮮,而信天主教者亦有少數。古竹一帶民性較為強悍,偶有械斗之事發生。而吸煙賭博者,亦較多數。男女結婚年齡,平均十六歲左右,結婚時概用聘金,且有多妻制度。貧者仍有童養媳之陋習。喪習概屬奢華,雖經風俗改良會之極力提倡,然積重難返。服飾與省垣無大差異,為質料多用自織之土布,或興寧布。而女人于頭上多裝置重逾四兩之銀簪髻釵,手上亦多有重逾四兩之銀鐲。(《東江水源林調查報告書》,廣東建設廳農林局發行,1930年9月印)

但風俗改良會尚需不斷努力,因為6年后,不少陋俗仍在,如男子穿衣不全,女子以顏色涂面等舉,數千年來尚不可破。1936年冬,自江錦興到任該縣縣長后,目睹民情風俗均與各縣懸殊,又值各縣共同推行“新運”之際,江縣長認為這些陋習倘不立即改良,不但于禮義有礙,還會成為文明進化的障礙。他組織有司制定徹底革除辦法,于當年11月5日公布,要求嚴禁陋俗,務求革除凈盡,使風俗日趨良善。(《香港工商日報》,1936年11月9日)

在東江上游連平縣,交通不便,民風淳樸,崇尚道德,居民中以嚴姓為多。直至民國以后,民風漸趨奢靡。1934年,自去年該縣參議會組設風俗改革會后,各區都分設了分會,極力提倡節儉,凡婚喪儀制、喜慶等物,均有限制,對于酧神賽會、占卜星相等一切迷信,也多被革除。虐女、搶婚等惡習,也已得到了鏟除。全縣除少量工業外,其他皆務農。佃農尚未發生糾紛,雇主與工人都能合作。(《香港工商日報》,1935年9月21日)

這些陋俗,有的在逐根鏟除之列,有的則進行改良。革除陋俗有助于提高公眾的生活質量和社會福祉。通過破除陋習,可減少因陋習而導致的痛苦和不便,對促進社會進步、提高公眾生活質量和道德水平、推動創新和發展都具有重要的意義。風俗改良與革除不是一蹴而就的過程,需要考慮到歷史、文化、社會等多方面因素,采取漸進、穩健的方式進行改革。

為期2個月的風俗改良集中運動

民國十九年(1930年)3月起至5月,河源城發生了一場激烈、持久、面廣、堅定的風俗改革大運動。

上世紀90年代初,河源城里尚存一些經歷過這場運動的耆老,源城區文史工作者羅滌良對他們進行了采訪。其中包括八旬老人劉壽榕、陳景恒,九十七歲高齡的李祖濃(為河源縣改革風俗委員會委員李祖羲先生的胞弟)等老先生,這些老人回憶起當年親身的經歷或所見所聞時,仍然記憶猶新,條理清晰,繪聲繪色,說到得意處會手舞足蹈起來。這場運動的深遠意義,運動之激越、之堅決、之持久,波及面之廣及運動之策略,之有堵有守,有廢有興等等,令我不時擊節稱嘆。”(《六十年前河源的大改革》)

民國十八年(1929年)底,時任縣長張爾超、國民黨縣黨部常委李祖羲等倡立了“河源縣風俗改革委員會”,成員有縣長張爾超(東莞人),國民黨縣部常委李祖羲,國民黨駐河源第八師師長黃質文,下城太平小學校長李道行,河源商會會長江際平(住丘屋巷),地方人士有上城陳屋陳國棟,城區區長張潔為(等于現在的城鎮公安分局長),還有九行公會的一位劉姓人士等。同時下設各區分會,由該區政、黨、軍、學、商及地方人士組成,至少7—9人,由該區(國民黨)黨部、區治安會、學校、學生會、警署等各派一人組成,主要任務是:取締卜、巫、星、相及一切封建陋俗,如迎神、打醮等勞民傷財的封建迷信活動。

搗毀全城大小神廟

委員會定下宗旨、任務后,迅速展開宣傳發動。陳景恒老人回憶說,他特別記得有個進步青年叫蔡和剛,曾在上城東門的陳屋書房、下城象翹書房(在上角肖屋)召開過宣傳發動的會議,有次開會恰逢四月四日(原為兒童節),參加會議的小學生每人還分到一只肉包子作禮物。

隨后,委員會立即組織在城的三社、義榮、上城、縣中附小、三江附小、樂育、下城等初等小學的部分學生為主體,分頭出擊搗毀神像,行動隊伍搖旗吶喊,高呼口號,沿途張貼標語,好不威風。被毀補像的神廟包括:西門洪圣王廟(后改為養濟院,今拆建為酒家)、孔子廟(后曾做過城鎮糧倉)、北帝廟(今區府大院)、上城東橫巷的文昌公廟,上城關帝廟、雙下阿婆廟、九帝公廟、崇報寺等。毀神像活動歷時2個月,全城大、小神廟中的神像大多被毀。

在后來的“破四舊”運動中,河源各寺廟、祠堂、牌坊、碑志及街道、家庭、商店、醫院等的古代楹聯、匾額、書畫、雕刻制品當作“四舊”被搗毀、焚燒,許多古代廟宇、祠堂、牌坊等著名建筑和歷史文化遺產遭到了嚴重破壞。

從重視歷史文化遺產保護的今日回望當時,頗令人嘆惋。神廟作為歷史文化遺產,對于了解一個國家和民族的文化和歷史具有重要意義。通過神廟,我們可以了解古代人們的宗教信仰、文化傳統、藝術風格和生活方式等方面的信息,了解古代的建筑風格、雕塑藝術、繪畫技巧等方面的知識,也可以了解古代的社會制度、政治經濟等方面的信息。這對于我們深入了解一個國家和民族的歷史和文化具有重要意義。這對于促進世界文化的多樣性和發展具有重要意義。雖然神廟已經不再是人們生活中不可或缺的場所,但是它所承載的歷史和文化價值是不可替代的。時至今日,不少留存下來的神廟、祠宇等古老建筑,得到了妥善保護,繼續為我們傳遞著古代文化和歷史的信息。

大力禁止黃賭毒

在1930年這場風俗改良運動中,意圖徹底禁絕的有毒與賭。在此之前,河源的嫖、賭、吹(吸食鴉片)十分普遍,大多的旅館、客棧都存在娼妓、吸食鴉片、賭博等惡習,這和當時陳濟棠主政廣東時,各級政府主要收入靠賭博捐、酒捐、花捐,因而形成明或暗,慫恿、認可的態度有關。當時河源城較公開的嫖、吹、賭地點是沙邊街中山路的循州旅館和中山旅館,下城商人繆靄棠公開承認開有煙館和賭館。百姓家吸食鴉片頗為普遍,上城陳屋僅幾家人便有二三桿煙槍。

禁吹禁賭令下以后,吹、賭有所收斂,改良風俗委員會也曾收繳了一批大煙槍,集中公開銷毀。

因當時經濟環境與社會風氣的關系,對待“黃”的態度是“疏”字,集中管理,特殊對待。委員會采取變暗為明的辦法,把散居在城內各處的各種性從業者統統集中起來,讓其搬遷到頭塘街,頭塘街為“紅燈區”,縣長張爾超親自書下“廢圩”二個大字作“紅燈區”的大招牌,寓有明顯的貶義,使有些尋花問柳的風流人士望而卻步。

對此行業所收取的稅費,名喚“花捐”。民國二十二年(1933年)5月,因縣某機關擬開抽花票附加一角,為辦理地方事,導致該行業反對,罷工二三日。該業內人士派代表向主管機關請求收回成命,經接受其請求,各代表認為滿意,興辭而退,亦于當日復業。其呈詞中說得頗為懇切:“竊民等近因家鄉兵禍,逃散各方,迫不得已,操作走唱生涯。所有捐稅,經遵章照納,不敢隱匿(略)。民等操此賤業,櫛沐風雨,所得無幾。按此捐額,已感萬分之嘆,今變本加厲,民等因市景蕭條,游客稀少,營業一落千丈。若再令加捐,實屬不堪重負。”(《工商晚報》)

至新中國成立后,禁“黃”力度甚大,此陋俗亦漸至消失。

禁止勞民傷財的大醮會

在民國時期的紫金縣,醮會俗稱“打醮”。醮期一般五年一小醮,十年一大醮。醮會形式有兩種:一種叫“神醮”,是各地以“神明”生日而舉行的廟會。縣城的“天后娘娘”,醮期為農歷三月廿三;西門關帝君為五月十三,北帝廟、東岳廟、城隍廟以及龍窩的五顯廟、古竹的北帝廟和敬梓的張公廟,都有固定的廟會日期。另一種叫“禾米醮”,以鄉或聯鄉舉辦,沒有固定日期,多在冬季舉行。會期一般五日六夜,也有七日八夜的。

建醮時,由眾舉出兩個“富貴雙全”的人分別為“福首”“福全”,主持醮會。再選出100名總理事,選其中若干名負責各項具體工作。醮會開始后,攤販云集,香客紛至沓來,大小賭場遍地設立,賭徒日夜鏖戰。各地前來赴醮會的男男女女,穿戴簇新,絡繹不絕地涌向醮場。醮壇上,擺設佛堂,和尚日夜念經拜懺,福首、福全和總理事輪流陪拜。醮壇對面高搭戲臺,建神醮的多演廣班粵劇,建禾米醮的多演木偶線戲。醮壇側設有紙扎的“監醮白衣大士”,稱“山大人”。豎起三條旗幡,標志著“陽施、陰施”。所有乞丐都有坐席,不用討吃。建醮最后一天,由8人抬著神像出游,豪紳、耆老等人手拈心香虔誠地跟在后面,所到之處家家焚香點燭,拱手作揖,以示誠敬。“告隆”晚上(最后一晚),焚燒同小屋一樣大小的“紙錢”“紙衣”,稱“施濟陰魂”。醮會期間,凡在建醮區域內的人,一律沐浴齋戒,不殺生、不吃葷,夫妻不同房等。(《紫金縣志》)

在和平縣,舊時城市鄉村多醮會,會期有三日、五日、七日不等,或定期三、五、十年一屆,或臨時舉行,迷信神權,費鉅害深。民國八年(1919年),和平縣抽醮捐稅費,充當教育費,“寓禁于征”,不久后完全禁止。

舊時河源縣,農歷正月十三、正月十六、正月十九,全城男女老少都要投入的“三間廟會”——三年一辦的“大科會”,農歷十一月、十二月操辦的“火神生日”等,興師動眾。每到“醮會”會期,除請僧人打齋及唱八音外,有公款充足者,并請伶人演戲,農夫農婦屆時云集,帳幕數里,大有蒙古集合市之概。每年至多一次,較社期為少。(《東江水源林調查報告書》,廣東建設廳農林局發行,1930年9月印)這些大量消耗百姓財物,令下層百姓叫苦連天的迎神、打醮,大張旗鼓搞封建迷信的活動,在這場風俗改良運動中被明令禁止。

在“破”的同時,有司還在致力于“建”。改良風俗委員會迅速組成了兩個下屬委員會,一個叫建設公園委員會,一個叫街市改良委員會,開辟中山公園,興建體育運動場、中山紀念堂、中山牌坊、民眾教育館及平民醫院等,擴展、改良街道,計有太平路、化龍路等,興建2個自由貿易市場。他們奠定了源城區城市面貌基礎,一直沿用到改革開放前,此后經濟社會民生發展迅速,源城區城市面貌與風俗秩序得到了良好的發展。

下一篇:沒有了