鄭河源君 君子之英

——明朝正德知縣鄭敬道在河源的日子

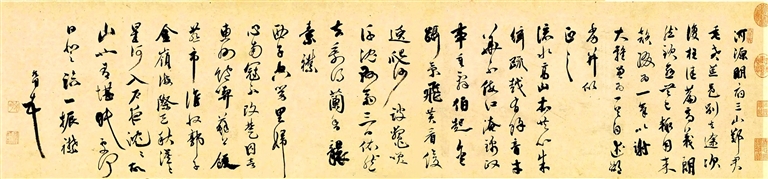

■《墨林藻海》前面所書七律二首,詩云:流水高山本共心,朱紘疏越有余音。才華不假江淹錦,政事重辭伯起金。躡京飛黃看俊逸,爬沙跛鱉笑浮沈。縣齋三日依然去,剩得蘭香襲素襟。西子空對里婦心,南冠不改楚囚音。惠州飽喫蘇公飯,燕市誰收郭子金。嶺海際天秋漠漠,星河入戶夜沈沈。故山也有堪眠處,何日登臨一振襟。

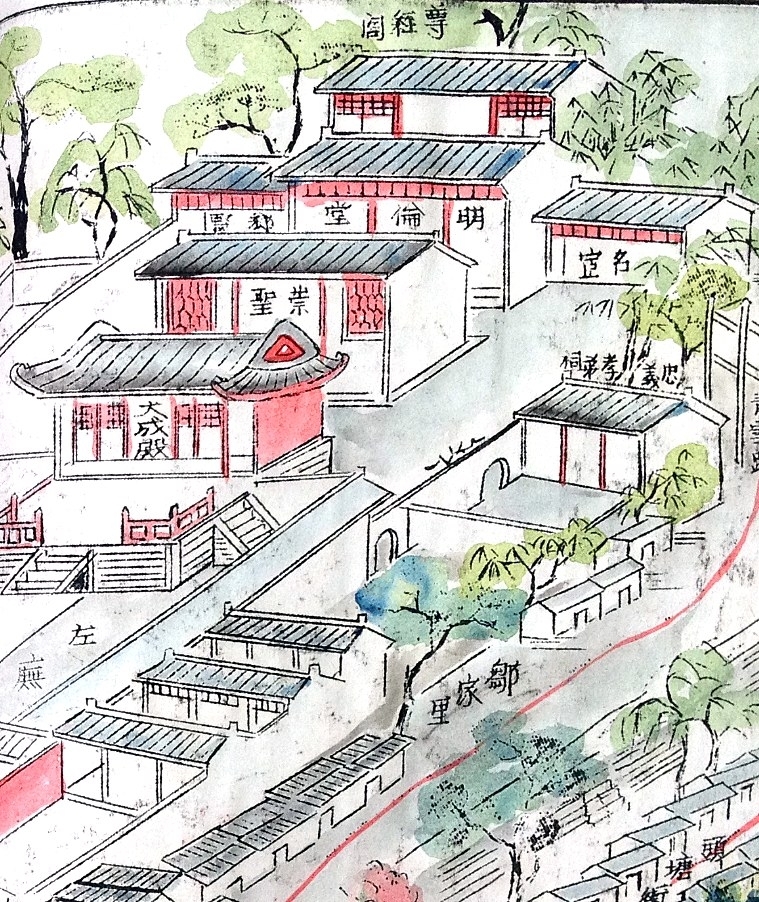

■同治《河源縣志》顯示,名宦寺在學宮內(nèi)。

這個河源知縣,曾被上峰帶著羊、酒和綢花等獎品到縣衙大張旗鼓嘉獎,曾與明代四大才子之一祝允明結(jié)為知己。他修纂了河源第一部完整的縣志,他博學多才,門下多出人才。他減輕刑罰、清理冤獄、寬待盜賊、禁止奢侈之風,同時宣揚王道、教化民俗,“善政不可盡書,績熙聲翔,上官周聞”。他就是明朝正德九年至十四年(1514—1519年)任了5年河源縣知縣的鄭敬道。

■本報記者 凌麗

1 博學善文門下多出人才

鄭敬道,字自修,福建興化府莆田縣城內(nèi)后埭(今荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道英龍社區(qū))人,弘治十七年(1504年)福建鄉(xiāng)試黃如金榜舉人。正德三年(1508年)任曹縣(今屬山東)儒學教諭,重新制定了學習規(guī)則。他量才而教,講授知識時,總是教導(dǎo)他們追求文章的純正與典雅。在他的引導(dǎo)下,曹縣士人的風氣發(fā)生了顯著的變化,科舉考試中涌現(xiàn)出了不少優(yōu)秀人才,比如給諫戴繼、運判王崇智、通判張世臣、節(jié)推楊逈、大尹尹邦麟,以及進士王崇儉、文元王修、經(jīng)元張庚等,都是當時的杰出人才,皆出自他的門下。

鄭敬道到河源時,年紀應(yīng)該不小了,祝允明說他“垂老荒邑,別去途次”。他的博學能文,連祝允明都為之傾倒。他曾因公事到祝允明主政的興寧縣衙辦事,初見面時,目睹鄭的風采,聽到他的言談,祝枝山說,能成為你的同事,我真是榮幸啊。過了一兩天,他們時常一起談天說地,放論仕學、謀策、功用、禮樂、文翰、法度,權(quán)度古人,“與求治心、行己之方”。鄭敬道每論,則“閎大精核,充充而來”,祝枝山歡喜地說:能和你做朋友,我真是榮幸啊。經(jīng)過多次的相聚與別離,兩人每次見面談天論道,祝枝山都能感受到新的啟發(fā)和收獲。隨著時間的推移,祝枝山對鄭的敬意和欽佩之情也日益加深,最終他愈發(fā)感慨地說:我深感榮幸,能得您來做我的老師。從同事、朋友到老師,層層遞進,欽佩度不斷加深,可見鄭敬道確實“很有料到”。

2 上司送來羊與酒以示表彰

正德九年(1514年),鄭敬道以薦擢廣東惠州府河源縣知縣。彼時河源建縣已逾千年。而這段時間的河源及其鄰近諸縣皆不太平,王陽明即將來到閩粵贛邊剿寇。

正德七年(1512年),興寧大帽山殘寇竄入河源縣境內(nèi)劫掠,參政方良節(jié)督官兵剿滅。同年侯景秀、藍庭福等率農(nóng)民起義軍占據(jù)大帽山,分兵出擊龍川、興寧、河源。

正德八年(1513年),河源縣蝗蟲災(zāi)害嚴重,蝗食禾盡。

鄭敬道來的時候,河源蝗災(zāi)才過去。天災(zāi)寇亂,河源人的生活大都是不易。鄭敬道“崇文備武,省刑虛獄,緩賊禁奢,宣王德,諭民俗”,他減輕刑罰、清理冤獄、寬待盜賊、禁止奢侈之風,同時宣揚王道、教化民俗。

除在縣政上頗有作為外,鄭敬道在治安上也頗有政績。正德十一年(1516年)六月,他因為剿滅了一伙盜匪,總督尚書中丞陳公、總兵武定侯郭公以及巡按侍御陳公聯(lián)名發(fā)文到藩省,再下達到各郡縣,特別表彰了鄭先生成功擒獲并處決了長期逃竄的盜匪首領(lǐng)的功績。這一功績的重要,使得上峰命令派遣官員帶著禮物,包括簪花、彩綢、羊和酒等,親自到河源縣里來獎勵和慰勞鄭敬道。

這一消息讓河源人很是高興,紛紛以各種方式表達感激之情。有學識的人撰寫詩文來慶祝這一盛事,也有私人自發(fā)組織起來,帶著羊和酒到縣衙門前,贊揚鄭敬道的功德。

河源縣學的教職員小吏徐、鐘等人,以及縣里的其他官員們,知道大文豪祝允明與鄭敬道交好,一起去找到祝允明,懇請他為他們寫一篇文章來記述鄭敬道的功績。祝允明深知鄭敬道為人與處事,他說:“鄭君的政績不僅僅在于剿滅盜賊這一方面,但上級卻特別表彰了這一點,是‘旌其一而百著千勸’呀。百姓的衣食溫飽,也是鄭君特別關(guān)心的。”祝允明應(yīng)眾人之請,寫了一篇《河源尹鄭侯旌獎?wù)冃颉罚谖闹锌畤@道:“若我鄭河源君,則允君子之英,其何績不英?”

鄭敬道受表彰后不久,正德十二年(1517年)正月到正德十三年(1518年)三月短短的一年多時間,王陽明或用重兵圍剿,或用謀略智取,先后平定了漳州詹師富、溫火燒,招安了龍川盧珂,清剿了橫水謝志珊、桶岡藍天鳳、浰頭池仲容等多處賊寇。正德十二年,河源、龍川縣署推行十家牌、鄉(xiāng)約法,企圖防止農(nóng)民聚眾起義。

3 首刻縣志 創(chuàng)建倡南書院

同治《河源縣志》云,鄭敬道“愛民如子”。縣衙圯壞,自籌經(jīng)費,為營建一堂一室,不費公帑,不派里甲,其潔操類是。

正德十二年(1517年),鄭敬道見邑志未有完書,乃勉力纂輯,始修《河源縣志》,完成了十余卷,付諸刊刻。以現(xiàn)存史料考證,鄭敬道是始修《河源縣志》的第一位知縣。據(jù)《阮通志》說,到清道光時這部縣志尚在,但收藏單位不明。今日尚未發(fā)現(xiàn)此志存世。

同年,鄭敬道創(chuàng)建倡南書院,原址在上城南門還金里,祀宋賢古成之,因古成之為南粵文士之倡,故名。至清中期已毀,嘉慶年間,古氏族人古效原捐款重建;咸豐七年(1857年),古夢圣重修,增設(shè)崇祀牌位,設(shè)祖堂、試館、廚房等。今已不存。

4 重修文天祥二女墓

正德十一年,鄭敬道聽得鄉(xiāng)進士謝宜申說:“忠信都的三角村,有宋丞相文天祥二女墓。”便前往拜謁。鄭敬道翻閱了文天祥的詩集和《續(xù)資治通鑒綱目》等官修史書,又前往三角村旗山下實地勘察,認為文天祥二女墓在連平三角確鑿無誤。他感慨萬分,重修二女墓,并大張旗鼓進行了宣傳。

“嗚呼!文山當宋祖先既屋之秋,死不負于國;二女當兵燹流離之際,死不忝所生。”鄭敬道認為,這是一個非常好的忠臣孝子綱常的禮教典型。他主持重修了二女石墓,并為二女重撰墓志銘:“宋景炎,歲丙子。帝播遷,國委靡。文丞相,冒艱虞,舉義旗,奮忠謨。姝二女,諱定、壽。流離中,骸骨瘦。河源境,三角鄉(xiāng),疾弗藥,倏云亡。魂飄飄,一抔土。寄荒山,泣風雨。集杜詩,語非誣。仙女橋,名不孤。父死忠,子死孝。億萬年,扶名教。”(明鄭敬道《宋故丞相文信公二女墓銘》)

5 唯有知己情難舍:

與明代大才子祝枝山的深厚情誼

正德十年(1515年)秋,56歲的祝枝山到興寧縣赴任。朋友滿天下的祝枝山,離開了唐伯虎、文徵明等好朋友之后,在嶺南“荒癘地”,一度跟蘇轍初來龍川時一樣,慨嘆沒有多少能相交的人。祝枝山即明代吳中四大才子之一、著名書法家祝允明,在嶺南一帶名氣甚大,人們通常喚他為祝枝山。祝枝山“文章有奇氣”“名動海內(nèi)”,在興寧縣任縣令時,對尚是蠻荒之地的興寧,實行移風易俗、講學授課、興修水利等教化措施,令興寧為之一新。

沒多久,因為一場公事,鄭敬道乘舟去了一趟興寧,鄭祝會面,二人學養(yǎng)上佳,勢均力敵,談興頗濃。能有鄭敬道這樣的好兄弟與自己相距不遠,還時常有詩文唱和、舟楫往來,這給祝枝山帶來了極大的安慰。鄭敬道是祝枝山敬重之人,在他的詩集中,寫給鄭敬道的詩有近10首,且經(jīng)常用“愛稱”:美人、君子、鄭明府、鄭河源等。

每每從興寧去繁華的廣州時,祝枝山大部分乘船從江上渡過。他乘舟從廣州的珠江出發(fā),經(jīng)過東江流經(jīng)的東莞、博羅,就能到達河源找鄭敬道。短暫一聚后,即再由東江經(jīng)龍川至長樂(五華),然后返回興寧縣衙。

有一回,正是春夏之交,夕陽西下時,又飄著些雨。祝枝山坐船經(jīng)過河源,泊在東江邊的一個小沙口處,然而,尋鄭敬道不遇。他悵然坐在船篷里,思念著他的好友:“河源西郭夕陽過,不見美人將奈何。雷壓船頭篷底坐,一時風雨亂風波。”

這里所稱“美人”,指的是鄭敬道,并非他以前還是風流才子時所交游的歌伎。自屈原以后,香草美人常借指忠貞賢良之士,鄭敬道自然當以“美人”相稱。祝枝山說,自己與鄭敬道雖然結(jié)識只三年,但其間會晤數(shù)十次,“荷愛慕德”,如同相識了一生。

因為好友在河源主政,因此,祝枝山在詩里經(jīng)常稱鄭敬道為“鄭河源”。用籍貫或任職之地相稱,也是古人慣用的敬稱。在《春夜懷鄭河源》里,祝枝山寫道:“傳里詩筒兩度過,河源君子近如何?甘棠晝永迷青野,芳杜春深覆綠波。兩地頗同多枳棘,九州何處奏弦歌。唯應(yīng)知己情難舍,早晚疏蹤入薜蘿。”

對鄭敬道,除了書信互答,就連他寫的公文,祝枝山都看得十分開心:“讀罷昌言耳目明,頭風雖愈沸歸情。海南潦倒江南客,強飯看君作太平。” (《讀河源鄭明府公牒有感》)

而鄭敬道,也對這位明代最著名的書法家的墨寶十分喜愛,是祝枝山的忠實粉絲。祝枝山和他的詩文唱和、書信來往,鄭敬道都小心翼翼地收藏起來,粘成一長卷。正德十一年(1516年)十月廿二,鄭敬道派人到興寧縣衙往見祝枝山,要他把空白處填滿,但不能書寫自家面貌,“且請舉各家體貌為之”。祝枝山本來忙著公務(wù),說是不寫了,但來人站在階下不肯離開,執(zhí)意等待。他只得應(yīng)允了。但官舍中并無佳品,除了硯臺,其余筆、墨、紙三樣都簡陋不堪。匆忙中,祝枝山找到了一些浙江產(chǎn)的毛筆,完成了這篇作品。

祝枝山素有“臨池之射雕手”之稱,仿寫的各家書體極具風神。這卷后來名《墨林藻海》,在書法史上也有一定地位,涉及到真行草各體,先書七律二首,后仿諸名家風貌。引首有廖秭書“墨林藻海”四個大字并跋,拖尾有鄭郊跋二。先后有仿王羲之、王獻之、歐陽詢、虞世南、鍾繇、顏真卿、蘇軾、黃庭堅、米芾、趙孟頫諸家。此卷現(xiàn)藏臺北“故宮博物院”。

正德十五年(1520年)春,在河源待了5年的鄭敬道,“以詿誤歸里”,大概是受了別人的連累。為了紀念這位頗有治績的知縣,后來鄭敬道入祀河源名宦祠。

能入河源名宦祠的官員不多,有宋代伍仲林,元代馬九霄,明代的則有鄭敬道、鄧文、鐘鎰、桂孟成、徐仕高、陸大觀。萬歷十年(1582年)復(fù)古城而遷縣治,號曰新城。十三年知縣歐陽詢始遷河源縣儒學于新城西北隅,東向以臨鱷湖。萬歷二十年,知縣周炳請于府建名宦、鄉(xiāng)賢二祠于戟門之左,建敬一亭于文廟之后,規(guī)制始備。

下一篇:沒有了