東坡心中有河源

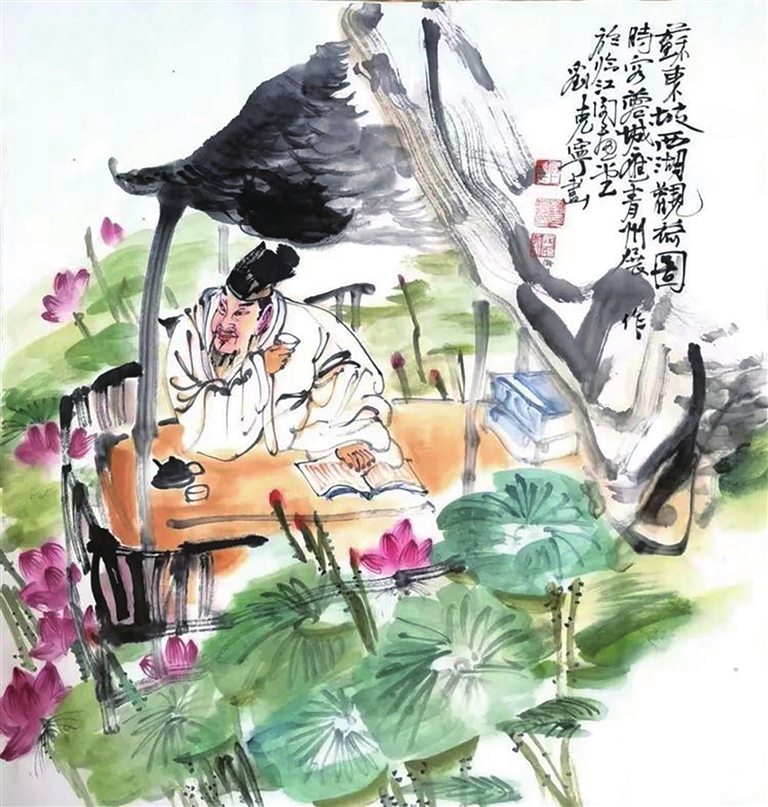

■蘇東坡西湖觀荷圖

劉克寧 畫

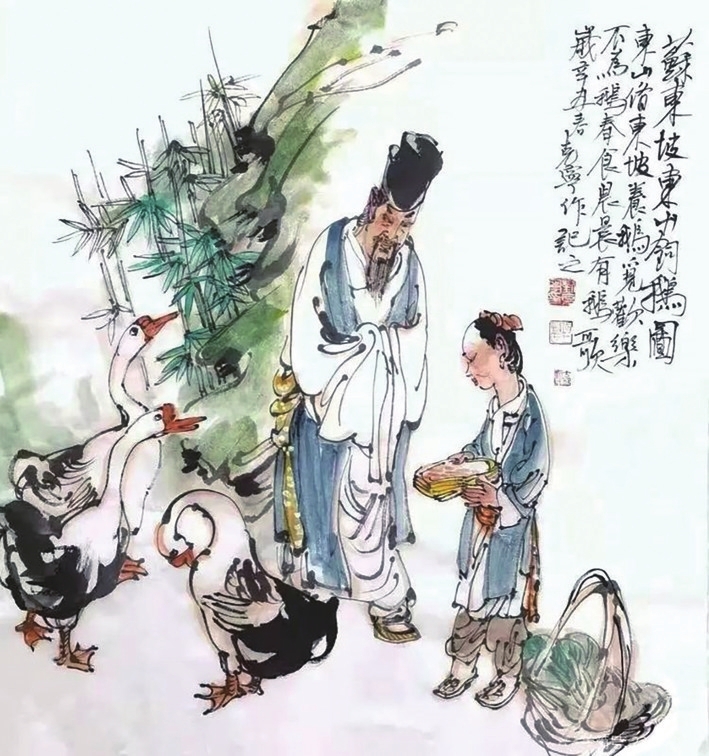

■蘇東坡東山飼鵝圖

劉克寧 畫

■大蝦

一

世人都愛蘇東坡。

最近這些年來,各地都在發掘、尋找蘇東坡生前的蹤跡,或以詩詞為線索,或以年譜為引導,或以論證為支撐,希望本地與蘇東坡發生某種關聯,成為蘇東坡遺產遺跡的一個點,從而放出光芒,擴大影響,促進文旅發展。

最引人注目的是,2017年11月,全國18個城市東坡遺址遺跡地城市的代表,齊集在蘇東坡故鄉四川眉山,舉行第八屆(眉山)東坡文化節活動,以紀念蘇東坡誕辰980周年,其中一項安排是召開東坡遺址遺跡地城市交流會與文旅發展座談會。

當時我就很關注這個座談會,仔細看了這18個城市的名單:四川眉山、河北欒城、河南開封、陜西鳳翔、浙江杭州、山東諸城、江蘇徐州、浙江湖州、湖北黃岡、江蘇宜興、山東蓬萊、安徽阜陽、江蘇揚州、河北定州、廣東惠州、海南儋州、江蘇常州、河南郟縣。

這18個城市并不是蘇東坡到過的全部地方,因為蘇東坡一生顛沛流離,輾轉30余州縣,足跡遍布整個北宋版圖,這18市是其中有發現他的遺址遺跡的地方,共有500多個景點。我不知道古代詩人中還有誰比他走的地方更多,留下的遺址遺跡也更多。毫無疑問,這是蘇東坡給這些城市留下的寶貴的文化遺產。

看了這份城市名單,我深感東坡文脈源遠流長,東坡文韻千古流芳,東坡文化影響力巨大,同時又感到若有所失,因為河源市不在名單之列,河源市所轄的縣區也沒有一個在名單之列,盡管我們離蘇東坡曾經謫居的惠州很近,盡管蘇東坡弟弟蘇轍曾經貶到今河源市所轄的龍川縣,可惜河源與蘇東坡還是沒有緣分。

之前曾經聽說過蘇東坡到過龍川一說。最早的清乾隆壬午版《龍川縣志》(藝文卷)錄有蘇東坡的《龍川八景詩》:“罄湖湖水漾金波,鐾頂峰高積雪多。太乙仙巖吹鐵笛,東山暮鼓誦彌陀。龍潭飛瀑懸千尺,梅村舟橫客眾過。縱步龍臺閑眺望,合溪溫水匯成河。”1994年廣東人民出版社出版的《龍川縣志》“附錄”中沿襲以往的說法:“(軾)晚年被貶到惠州,曾來龍川探望弟弟蘇轍。”

我內心希望這些記錄是真實的存在,有令人信服的史料證實,更期待能進一步發掘到蘇東坡在龍川后遺址遺跡,哪怕是一處都好,使河源有可能成為第19個東坡遺址遺跡城市。最近某年度政府工作報告也曾提出弘揚蘇東坡文化,我原以為在這方面已有所突破,甚為高興。

但是后來我被告知,在今河源境內并沒有蘇東坡遺址遺跡的任何新發現、新憑證。我翻了幾種版本的蘇東坡全集,也都沒有發現蘇東坡的這首《龍川八景詩》。我還翻閱了《蘇東坡年譜》,也未找到蘇東坡到過龍川的任何記錄。

我又翻閱了《蘇東坡貶惠年表》,查看蘇東坡宋紹元年(1094年)閏四月初三再遭貶謫直至紹圣四年(1097年)四月十九整個貶惠期間,其南行路線顯示蘇東坡并未經過龍川,所以他貶到惠州之前經過龍川是沒有依據的。《蘇東坡貶惠年表》不可能也沒有任何必要在其行程中偏偏遺漏了龍川,假如他是從龍川經過的話。

那么,蘇東坡貶居惠州的四年間是否到過龍川?是否去龍川探望其胞弟蘇轍?關鍵是蘇東坡兄弟有沒有時間和機會在此交集。史料有很清楚的記錄:紹圣四年(1097年)蘇轍從江西筠州再貶雷州,此時蘇東坡也被朝廷再貶去了儋州,次年即紹圣五年(1098年)蘇轍才貶到化州,別駕龍川安置。也就是說,蘇轍貶龍川的先一年,蘇東坡已經離開惠州,被再貶到隔海的儋州了。顯然,他們兄弟這段時間沒有可能交集,蘇東坡來龍川探望蘇轍之說是難以成立的。

由此可以推論,蘇東坡沒有去過龍川,也沒有到過河源縣,因為當時從惠州到龍川無論是水路還是陸路都必須經過河源縣,這是必經之路,沒有他途。他貶謫惠州后沒有到過龍川,自然也就沒有到過河源。

二

如此,是不是意味著蘇東坡與河源就沒有了緣分?

其實不然。有史料證明,蘇東坡盡管沒有到過河源,沒有在這片土地留下遺址遺跡,但是他在惠州的生活竟然離不開河源,他在那里的身心安頓與精神放逸有河源的人與物的貢獻。

由于北歸無望,蘇東坡認定自己只能在惠州過后半生了,于是對全家的安排進行了決定性的考慮:讓長子蘇邁“指射差遣”,來廣南東路就近授官職以求衣食保障,并擬將小兒子蘇過一家也接過來。原來住的嘉佑寺本來就狹小簡陋,若全家集聚,就更加無法容納了。所以,蘇東坡把營筑白鶴峰新居作為頭等大事,及時謀劃,組織實施,傾盡了他的所有積蓄。

當時建房都以木材與陶瓦為主要材料,可能是河源木材在惠州一帶已經很出名了,所以蘇東坡決定采購河源木材,于是他與河源便開始發生關聯:一是請河源的木匠師傅王皋到惠州,讓他計算斫木陶瓦的需求量;二是派蘇過到河源去,親訪縣令馮祖康,請求為購置木材予以幫助;三是蘇過來河源具體辦理木材購置之事,時間長達月余,最后才把木材購置完畢,然后通過東江水運至惠州。這些事情都在蘇東坡《與程全父書》《與曹子方書》等有關詩文中有具體敘述。所以在某種意義上說,是河源的優質木材與河源縣令的鼎力相助撐起了蘇東坡的白鶴峰新居。

蘇東坡自然是白鶴峰新居營造的總設計、總策劃、總調度和工程質量總監,“費用百端,獨立干辦”“架構之勞,殊少休暇”,到河源購買木材的每一個步驟都由他自己安排,營造過程的每一個環節他都事必躬親。

白鶴峰新居是蘇東坡精心營構之作,落成后他頗有成就感和安居感。他在《白鶴峰新居上梁文》表示:“東坡先生,南遷萬里,僑寓三年。不起歸歟之心,更作終焉之計。”他又在《答毛澤民》其五曰:“新居在大江上,風云百變,足以娛老人也。”這是蘇東坡在黃州營造雪堂之后又一次傾力筑屋,而且是他認為自己一生中最后一次自建居所,所以白鶴峰新居被他視為告別官場、遠離政治、安頓身心的棲居場所。

蘇東坡對筑屋頗有經驗,白鶴峰新居自然蓋得稱心如意。新居客廳為“思無邪齋”,書房為“德有鄰堂”,左側有居室、廚房和廁所,并用廊廡將屋的四周連接起來。南端小空地還種了橘子、柚子、荔枝、楊梅等,還有兩個好鄰居。新居位于高處,舉目可見東江兩岸鄉村風光,遠處的羅浮山也盡收眼底。蘇東坡顯然非常滿意自己精心營造的新居,作《白鶴峰新居欲成,夜過西鄰翟秀才家(其一)》:

林行婆家初閉戶,翟夫子舍尚留關。

連娟缺月黃昏后,縹緲新居紫翠間。

系悶豈無羅帶水, 割愁還有劍铓山。

中原北望無歸日,鄰火村舂自往還。

紹圣四年(1097年)二月,蘇東坡的白鶴峰新居落成。在新居里子孫集聚,全家團圓,笑聲盈室,熱鬧非凡,令蘇東坡心情大悅,他在《和陶時運四首》如此描繪:“旦朝丁丁,誰款我廬。子孫遠至,笑語紛紛。”新居落成時,循州(龍川)太守周文之正好罷任,他專程到惠州來探望蘇東坡,并約惠州太守方子容一起到白鶴峰新居祝賀。蘇東坡也破戒與眾賓客互相唱和,熱鬧數日,不亦樂乎。周太守這次特地為了蘇東坡在惠州住了七天。

循州太守周文之與蘇東坡的友誼是一段佳話,也是蘇東坡與這片土地的一種精神聯系。當蘇東坡貶惠后,生活比較困難,周太守不間斷地給他送米送酒,幫助他渡過經濟難關。蘇東坡曾寫《答周循州》一詩:

蔬飯藜床破納衣,掃除習氣不吟詩。

前生似是盧行者,后學過呼韓退之。

未敢叩門求夜話,時叨送米續晨炊。

知君清俸難多輟,且覓黃精與療饑。

紹圣三年(1096年)五月,周太守興建的一座廳堂即將竣工,他著人畫了廳堂的建筑圖及地形圖,派人到惠州送給蘇東坡,請其為廳堂題寫榜銘。蘇東坡略加思考,提筆寫下“默化堂”三字,并給周太守修書,鼓勵他順乎自然規律,提升施政水平,把循州治理得更加出色。

我想,假如蘇東坡親題的“默化堂”榜銘保存至今,無疑將成為我們的無價之寶。“默化堂”這三字應該是蘇東坡書法風格的充分體現,就像其《黃州寒食帖》那樣,獨成一體,光彩照人,氣勢奔放。

可惜的是,時光流逝,萬物隨去,“默化堂”早已無影無蹤,蘇東坡在新居也只住了兩個月,又接到朝廷的貶謫令,無奈地踏上去儋州(海南)的天涯之途。

三

蘇東坡遠謫海南,原以為他與河源的緣分就到此為止了,誰都沒有想到的是,居于天涯的蘇東坡仍然想念起河源的大米,仍然需要河源米來釀酒。宋哲宗元符三年(1100年)大年初七,他高興地寫了兩首七律,其一云:“典衣剩買河源米,屈指新篘作上元。”意思是說,當時海南尚處在刀耕火種階段,無秔秫(即粳稻與糯稻),他在這里的日子雖然過得如此艱辛,但酒是不能少的,釀酒的材料也是不能替代的,寧愿把衣服典當了再去買從河源運來的米谷用于釀酒。

想起蘇東坡在儋州家中自斟自飲后寫下他詩:“寂寂東坡一病翁,白須蕭散滿霜風。小兒誤喜朱顏在,一笑那知是酒紅。”(《縱筆三首》其一)當時蘇東坡在儋州,親朋好友都不在身邊,唯有小兒子蘇過相伴,有時難免寂寞。而且他年紀大了,身體羸弱多病,發須盡染風霜。蘇過從外面回來,看到蘇東坡臉色比以前紅潤些許,以為父親大病痊愈,甚為欣慰。蘇東坡哈哈大笑,然后告訴兒子說:“我今天心情好,剛才喝了幾杯酒,所以臉色看起來紅潤。”重溫這首詩,重溫這個溫暖的場景,我就想起蘇東坡自己釀造的酒,想起他典當衣服買來的河源米谷。是的,沒有河源米谷,哪有蘇東坡的自釀酒,哪有蘇東坡臉上的酒紅?

遠在海南的蘇東坡,堅持“典衣剩買河源米”,至少說明三個問題:一是蘇東坡對河源米極為信任,即使到了儋州,也要典當衣服去買從河源運來的米谷;二是盡管海南處在隔海之遠,當時交通極其落后,仍有運銷河源米谷的渠道;三是蘇東坡應該是在謫居惠州時就了解河源米之優質,喜歡買河源米用來釀酒。這并非純屬想象之事,更有邏輯推理之據。

可以肯定的一件事是,蘇東坡在惠州期間是經常買河源米的,盡管他買過多少河源米,每年是什么時候去買,并沒有記錄,但情理上應該是如此的。因為蘇東坡太愛飲酒,而且“尤喜釀酒”,而當時惠州又不禁止民間釀酒,所以蘇東坡在那里大釀其酒,狂飲其酒,就是再自然不過的事情了。蘇東坡是美食家,也是高明的釀酒師,對釀酒材料的選擇肯定會特別講究,也特別有經驗,他堅持選購河源米來釀酒,既是蘇東坡的喜好,也是河源米的榮光。

詩人多愛喝酒,這是他們的浪漫性格與豪放胸襟使然。世人都知道“李白斗酒詩百篇”,了解“東坡半酣出佳句”的也應該不少。幾乎誰都會隨意吟出蘇東坡的那些飲酒名句:“詩酒趁年華”“明月幾時有,把酒問青天”“夜飲東坡醒復醉,歸來仿佛三更”……有人統計過,蘇詩中直接寫“酒”“飲”“醉”的就有659首,約占蘇詩總數的23%,300余首詞有半數以上也是言及酒的。在他僅存的25篇賦文中,專門寫酒的就有6篇,以《東坡酒經》最為出名。那么蘇東坡在惠州和儋州寫的飲酒詩詞有多少首呢?好像還沒有人去統計過。不統計也罷,反正他在兩地所作的飲酒詩,都與河源米有關,基本上都是喝了用河源米釀造的酒寫出來的作品。

蘇東坡喝酒可能喝不過李白,但蘇東坡善于釀酒,這是李白不能相比之處。李白向來敬羨善于釀酒者,宣城有個善于釀酒的老翁死了,他作《哭宣城善釀紀叟》:“紀叟黃泉里,還應釀老春。夜臺無曉日,酒與何人?”李白若是宋代人,一定會對能飲善釀的蘇東坡大為敬慕并引為知己,他們之間一定會留下對酒唱和的美好詩篇,李白也可能會對能釀美酒的河源米贊賞不已。當然這可能是題外話了。

此外,不能不提到的是,蘇東坡與河源的緣分也與其愛妾王朝云有關。宋紹圣三年(1096年),王朝云染疫病逝,她是個虔誠的佛教徒,臨終前強烈希望葬于豐湖的棲禪寺之下。蘇東坡遂其所愿,慰其在天之靈。他在《惠州薦朝云疏》里披露,豐湖的棲禪寺是河源的棲禪寺的“別院”:“千佛之后,二圣為尊。號曰樓至如來,又曰獅子吼佛。以薄伽梵力,為執金剛身。護化諸方,大濟群品。為憫活隅之有罪,久住河源之棲禪。屢顯神通,以警愚濁。今茲別院實在豐湖。像設具嚴,威靈如在。”在這篇薦文即祭文中,蘇東坡稱傳法之圣和護法之圣都久駐河源棲禪寺,說明創建者先在河源建了棲禪寺,后再在惠州建一別院,即惠州棲禪寺乃河源棲禪寺之衍脈也。蘇東坡根據王朝云臨終意愿,將她葬于作為河源棲禪寺“別院”即分支機構的惠州豐湖棲禪寺,則無疑又增添了他們與河源的人文聯系。

由此可見,蘇東坡不但對河源的人與物是極為信任,而且對河源的神也是充滿虔誠之敬意的。

世人都愛蘇東坡。

我們也愛蘇東坡。

蘇東坡沒有到過河源是他的遺憾,他在河源沒有遺址遺跡是我們的遺憾,若單從這方面來看,蘇東坡似乎與河源這片土地沒有緣分。然而莫說無緣分,緣分卻在其中。在蘇東坡的心中,在蘇東坡的朋友圈,在蘇東坡的白鶴峰新居,在蘇東坡的自釀酒中,在王朝云的葬地,就有他對河源的深深情結,這是緣自物質又緣自精神、緣自地緣又緣于人脈的河源情結。

也就是說,蘇東坡雖然沒有踏足過河源,但他心里有河源,而且分量不輕。

至于河源蘇家圍傳說是蘇氏后裔居住地,為蘇東坡的第七代孫蘇天榮所選定,其第四代孫蘇秀弘建成,現已成為一個旅游景點,則寄托了河源人對蘇東坡的敬仰與熱愛。

下一篇:沒有了