王的那些事

——南越王趙佗的歷史背影

□ 話劇《南越宮詞》海報。 資料圖片

□ 位于江東新區的越王山中有處山石外形酷似人頭,有人稱神似趙佗。 凌麗 攝

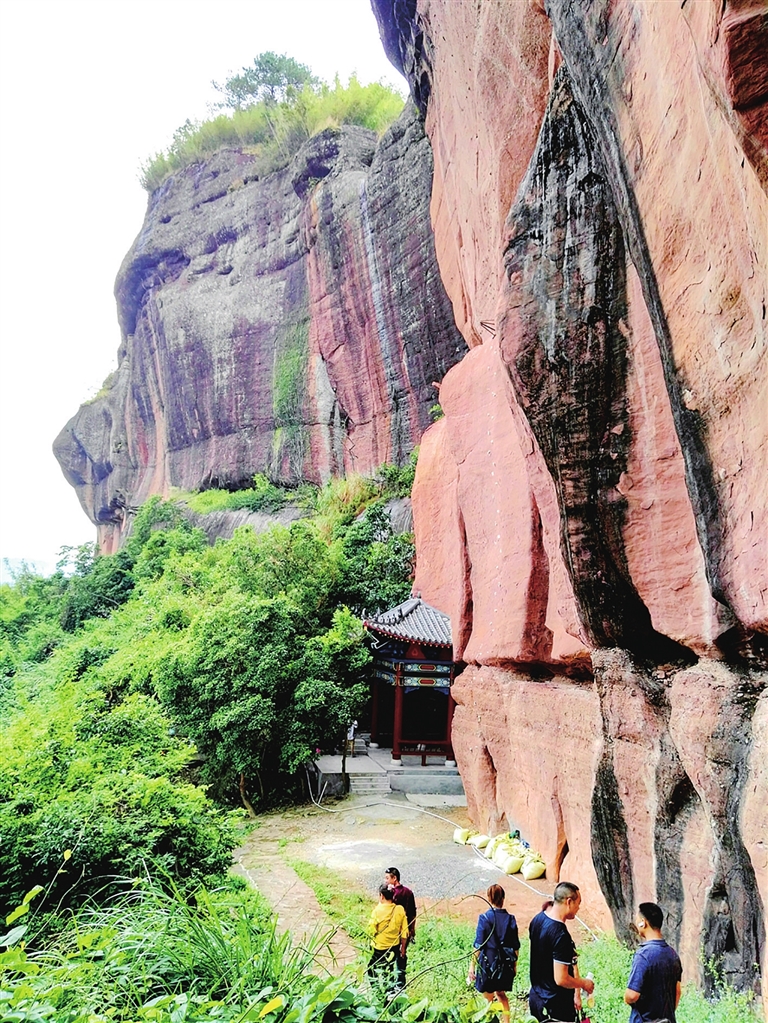

□ 龍川南越王廟中的趙佗雕像 馮曉銘 攝

南越王趙佗的背影,穿越過2000多年的歷史風塵,依然清晰地投射在河源乃至嶺南的大地上。

趙佗“興王之地”龍川,是除廣州外保存趙佗遺跡最多的地方,趙佗遺跡既是龍川歷史發展的見證,也是嶺南文化的組成部分。河源是“嶺南文化發祥地之一”,而挖掘和傳承嶺南歷史文化,趙佗是繞不開的重要歷史人物。

王的城

龍川佗城,早在1991年就被公布為第一批省級歷史文化名城,其緣由即是“嶺南最早設置的古縣”之一。

佗城,是2000多年來東江中上游地區的政治、經濟、文化和軍事重鎮,既是趙佗興王之地,又是秦代中原文化南下與百越文化融合之地。自趙佗為龍川令在佗城駐軍施政至新中國成立前,佗城一直為龍川縣治所在地,曾為龍川郡和循州的郡治和州所。

趙佗所筑古城,為方形土城,城垣周長約800米。佗城附近出土的秦漢時期古墓葬,墓室均為土坑墓,沒有磚室墓,直到隋唐時期才有磚墓。民國廿八年(1939年)拆除老城墻時,發現“循州城磚石使白”“循州造”“甲寅”等字樣的城磚,人們推測,土城改為磚城的年代,當在宋神宗熙寧年間(1074年前后),城垣周長擴建至2400米。至明代弘治十八年(1505年),在老城北面新建一座小城。明嘉靖四十一年(1562年),為防賊寇,擴建上五里城、下五里城、下廓城和新城,俱為磚墻,共有6座城門。

史籍上多有龍川“尉佗城”“龍川故城”的記載,宋《輿地紀勝》引《循陽志》云:“宋紹興十五年,知州韓京遷于城東,即尉佗城之故基”“趙佗為龍川令時,筑城居之,遺址猶存”“龍川故城在循州治西三十步”(循州治所在今佗城鎮政府右側一帶)。

今日佗城,仍保留著趙佗故宅遺址,與越王井近在咫尺。韋昌明《越井記》所記“南越王趙佗氏,昔令龍川時,建治于嶅湖之東”,龍川舊志亦有記載,趙佗遺址,有臺有井,“按為趙佗為縣令的龍川舊宅”。清王永熙《重浚越王井記》亦記述說:“光孝寺,秦趙佗令龍川故署地也。”1770年,縣令胡一鴻也說,“志紀治西之光孝寺,即王故宮。”

2200多年的時光如白駒過隙,一個個王朝不斷更替,從歷史深處逐一浮現,又相繼黯淡下去。在此期間,趙佗故宅這個看起來并不起眼的老舊房子,曾多次被改作他用。宋代改為光孝寺,明、清多次重修,清同治年曾改為萬壽宮。到了民國年間,趙佗故居又用作了龍川一中校舍,后來部分被改建作民宅,1970年又成為倉庫。

有專家認為,趙佗故宅遺址對研究南越王趙佗在龍川的活動軌跡具有重要的價值。

1941年起,這座古老的小城改名為“佗城”。在廣東,除了龍川縣有趙佗城,還有廣州的趙佗城、樂昌瀧口的趙佗城,但以龍川趙佗城為最早。

趙佗南下大軍的一部分,以及隨后2000多年里陸續從中原、閩贛及本省各處遷來佗城的移民,留在了這座位于東江之濱的小城里,休養生息,安居樂業。近年對佗城鎮調查統計數據顯示,4.1萬人的佗城鎮擁有姓氏179個,其中該鎮2000多人口的佗城村竟有140個姓氏,遠遠超過了我國此前在浙江省溫州市龍灣區寧村發現的87個姓氏。

王的井

在南越王廟不遠處的一條小巷進去,就可見到這口2200多歲,在《全唐文》中有記載的古井。越王井位于佗城中山街,是趙佗任龍川縣令時開掘的汲水井,井身圓形,直徑1.2米,深11.3米,青磚構筑,井口平面六角形。因趙佗后來成為南越王,故后人稱之為“越王井”。像這樣有著2000多年歷史的古井,在嶺南或全國都十分罕見。1962年,該井被定為縣級重點文物保護單位,1995年被定為河源市首批重點文物保護單位。

唐僖宗乾符五年(878年)農歷十月的一個吉日,翰林學士韋昌明飽蘸濃墨,在一張素箋上疾書:“南越王趙佗氏,昔令龍川時,建治于嶅湖之東,阻山帶河,四面平曠……”他正在寫作《越井記》。

接著,韋昌明筆鋒一轉,談及越王井:“由秦距今,八百七十余年矣,其跡如新。”由唐距今,又是1100多年過去了。在韋昌明所處的年代,越王井“泉源出自嶅山,泉極清冽,味甘而香”;在清代,又被重新浚通過幾回。進入20世紀,越王井一度荒廢,長期被附近居民的柴草所掩蓋,甚至差點被填埋。近年來佗城政府加大了對越王井的保護力度,修起了臺基,并加蓋了鐵柵覆于井口。從縱橫交錯的鐵柵往井里看,井水倒映著窺探者的投影。

乍看此井毫無特別之處,但它卻是一個有著2000多年歷史的古井。當年,它曾給予趙佗和他的人馬、佗城百姓以生命之泉的滋養,使他們有了足夠的精力去發展生產、傳播文明。此后,這口井一直為佗城百姓提供甘泉。

如今,古井已不再承擔供水任務,作為一個現存的稀有的秦代古井,現在只與趙佗故居遺址默默對望,見證著當年這里的金戈鐵馬、風云叱咤和尋常故事、悲歡離合。

王的廟

廣東南越王廟有兩個,一在廣州,一在龍川。民國廿四年六月,時任龍川縣縣長張蔚文所著的《南越廟祀典序》曰:“考廣東通志,南越王廟有二,一在廣州南海廟北,一在龍川縣署之右。而龍川祀南越王實始于唐代,志稱故宅,在縣治西。”宋時羅定曾有越王廟。

位于佗城中山街的南越王廟,廟門并不高大顯赫,與趙佗的卓著功勛相比,似乎有些寒磣。南越王廟又稱越王廟,位于佗城中山街,是后人為紀念龍川首任縣令趙佗而建,首建時間已無從查考。清代乾隆年間重修南越王祠時,因南為街市北為縣監,受地理條件限制,知縣胡一鴻聽從鄉紳建議,只能盡量擴建,并改祠為廟。

南越王廟為二進院落,四合院式布局。據《龍川縣志》記載,越王廟分別于清朝康熙六十一年(1722年)和乾隆四十五年(1780年)兩次重修和改建,1998年又曾維修過。現在,廟門橫匾仍是胡一鴻題寫的“南越王廟”四個楷體大字。胡一鴻是江蘇淮陰人,在清乾隆三十七年(1772年)任龍川知縣。當時,南越王祠就在府衙旁邊,每逢吉日,他便在早晨前往拜謁。

南越王廟里的那尊趙佗銅像,雙手分置膝上,巍然端坐,凝神前望。當年,站在嶅湖東面的趙佗,亦曾這般雄視周邊。遙想當年,雄姿英發的青年將領趙佗,奉千古一帝秦始皇的命令揮師嶺南,并就任大秦帝國首任龍川令,以“和輯百越”的政策,與當地土著一起建城治縣、開荒墾田,使這片較早有人類活動的嶺南大地第一次大規模地接受了中原文化的陶冶。躊躇滿志的秦朝青年,在這片土地上政績卓著地待了6年(一說13年,其余在軍中度過)。

有時候,紀念需要一種形式,或說一種儀式。占地350平方米的南越王廟,香火旺盛。人們以這樣的方式,表達對趙佗的懷念。

王的館

2017年,歷經30余年才籌建成功的南粵先賢館開館,首位先賢就是趙佗。在雄渾的鼓聲中,趙佗青銅鑄像坐于輦車之上,手捧稻穗。廣州簡稱“穗”,傳說古時某年災荒,有5位彩衣仙人騎著不同毛色口銜稻穗的仙羊降臨廣州,將稻穗贈送給了廣州人后,仙人騰空而去,留下五只仙羊化為石羊留在了廣州山坡。這是神話傳說,而事實上,趙佗建立南越國后,大力推廣中原先進的農耕經驗,使南越國人生產效率有了極大提升,促進了嶺南社會經濟和文明的發展。這座乘輦入城、手捧麥穗的趙佗雕像,出自廣州美術學院雕塑系教授陳克,寓意這位南越國創建者為南粵帶來南北方文明的融合以及地方安定與富足。

展廳墻上,還展示有很多連環畫,講述趙佗的故事。據悉,南粵先賢館用地面積上萬平方米,主題場館建筑面積為6430平方米,包括展覽區域及游客互動區、文創產品展銷區和學術報告廳等配套服務功能區。其中,南粵先賢基本陳列區,通過239件文物、326幅圖片、66件資料、59項藝術創作、40項多媒體互動裝置,生動形象地展示從秦漢時期到辛亥革命時期56位南粵先賢的風采。

在河北石家莊市新華區,也建有趙佗公園、趙佗紀念館,以紀念這位石家莊歷史名人趙佗。

王的劇

多年來,廣東出品過不少有關南越國和南越王趙佗的影視、話劇作品,反映那個波瀾壯闊的時期。2006年6月,廣州話劇團推出大型精品話劇《南越王》,講述了公元前204年趙佗創立“東西萬余里”的南越國的故事。從30歲到106歲,南越王趙佗用70多年獨特的生命歷程書寫了整個南越歷史。通過一個人的故事展現了一座城的歷史,表現了一個大時代背景之下歷史進程與生命紛繁交融所呈現的瑰美與絢爛。作品創作陣容強大,導演王筱頔乃廣州話劇團團長、戲劇“文華獎”及話劇“金獅獎”得主;編劇是陳京松、金敬邁,前者是廣東省藝術研究所創作研究室主任、一級編劇、中國戲劇家協會會員,后者曾用28天的時間寫出長篇小說《歐陽海之歌》,被譽為新中國革命文學的一個里程碑;飾演南越王趙佗的張頁川,是中國戲劇梅花獎得主。

話劇《南越王》是廣州話劇藝術中心典藏精品劇目,于2006年首演,曾榮獲2007—2010年度話劇金獅獎優秀劇目、中國話劇100周年誕辰暨第五屆全國話劇優秀劇目獲獎作品等獎項。

粵劇電影《南越宮詞》于2021年公映,根據同名粵劇改編,由中國電影股份有限公司、廣州廣播電視臺、廣州粵劇院有限公司等單位聯合出品。該電影主要角色由歐凱明、李嘉宜飾演,在北京中影基地采用超高清技術拍攝,再現南越王宮、地宮、御花園、山寨等核心場景,輔以虛擬的場景,展現出巍峨瑰麗的宮殿群和神奇浪漫的南越古國風情,表達了“共生需要和解,和解才能共生”的主旋律,南越創造的這一段歷史背后,反映了中華民族開拓進取、睦鄰發展、永續和平的主題。該電影獲得第34屆中國電影金雞獎最佳戲曲片提名獎。

另外,關于趙佗的電視劇也有制作過,如由張多福、周贊韜導演,呂良偉、寧靜、唐國強、王剛、趙麗穎等知名演員拍攝的歷史古裝劇《南越王》,據聞已于數年前完成,共有50集,每集片長45分鐘,豆瓣顯示上映時間為2030年。

南越國疆域曾包括過今越南,越南也曾拍攝過電影《趙佗和安陽王》來述說這段故事與相關傳說。

王的山

相傳江東新區越王山是因西漢南越武王趙佗登高面壁銘志稱王而得名。現在的越王山上有乾坤石、面壁巖、古寨門、打鐵場、馬仔洞、一線天、三線天、越王谷、風隆洞、越王榻等景點。在這些勝景當中,遙想南越王傳奇,所觸所感,便帶了思古之幽情。因為流傳著南越王趙佗的傳說,山下總服務臺門口,立了一尊虬眉凝目的趙佗雕像。

邑人傳說,趙佗坐船從東江南下番禺時,路經此山,他手搭涼棚細看,只見最大的一座石山拔地而起(此石又稱越王石),巍峨挺拔,四圍小山簇擁,如同忠心耿耿的護衛。趙佗大喜,便帶著人前往登山。走累后,他在一塊平坦的石榻上臥下,稍事休息。后人便稱此石為“越王榻”。

在一道峭壁之下,趙佗一覽眾山小,胸中豪氣縱橫。他轉身面壁,對天下大勢作了一番分析,決定了他日后到南海郡尉任上后的所為。公元前207年,接任南海郡尉的趙佗立即讓橫浦、陽山、湟溪三關守軍趕緊卡斷秦朝新修的通往嶺南各地的通道,阻斷五嶺以外的各路諸侯進犯,擁兵自守,讓從戰火中走出不久的嶺南地區得以休養生息,繼續推行“和輯百越”“漢越雜處”等政策。

公元前206年,秦亡,天下大亂。地處南海郡周邊的桂林、象郡也趁亂建國立王,給南海郡的穩定帶來很大威脅。趙佗迅速“擊并桂林、象郡”,嶺南三郡并為一體。南越國建國后,趙佗自稱南越武王。嶺南地區從此人口、經濟、文化都有了大發展。

清光緒三十三年張善初所著的《博古西窗錄》鈔本中,有賴春航題越王石八首,其中一首講到南越王趙佗,有詩云:“倦游馀興尚翩翩,草色迷離帶曉煙。不管漢王馳檄至,霸圖雄據總年年。”

王的背影

2008年1月10日,河源建市20周年慶典大會提出河源是“嶺南文化的發祥地之一,中國革命的策源地之一”后,河源日報社立即組織開展“河源是嶺南文化的發祥地之一,河源是中國革命的策源地之一”大型系列報道,并參與了市委宣傳部主辦的“客家古邑文化行”系列報道,引起了廣泛關注,社會反響異常強烈。2010年第23屆世客會期間,舉辦了“客家河源與天下客家”研討會,與會專家一致認為,河源在嶺南、客家歷史、客家民系有著非常重要的地位,河源“客家古邑”地位毋庸置疑。

此后,河源市及龍川縣舉辦多場關于趙佗的研討會,如“趙佗與客家文化”學術研討會、趙佗文化論壇等,推動趙佗文化的研究與利用。

趙佗的背影已漸漸遠去,而他留下的傳奇故事和深刻的影響,為世人所傳頌。

■本報記者 凌麗