蘇轍居龍川

直把龍川作鄉關 著書立傳傳千古

核心提示

北宋元符元年(1098年)農歷八月,“唐宋八大家”之一的蘇轍,在兒子蘇遠的陪同下來到龍川,在此生活了近2年,留下詩文,生動地記錄了北宋時期龍川人的日常生活。

蘇轍到龍川后,“名賢所至,山川生色”“籍蘇(轍)陳(次升)為光榮”,龍川因之而生色。

1到雷州又貶循州 千里赴龍川

在來到循州治所龍川之前,曾任尚書右丞、大中大夫守門下侍郎的蘇轍,是被貶往雷州安置的。一位飽學正直的讀書人,走到當年的“蠻荒之地”,怎能不被人景仰愛戴呢?雷州太守張逢對蘇轍的照顧可謂無微不至,幫他租好屋子、安頓好家小。不久,蘇轍被貶往循州。宋時循州轄龍川、興寧、長樂,治所在今佗城。

其實蘇轍考中進士那年,曾經在“金鑾殿”里與一個龍川人打過照面。這個龍川人比他考得好,考了第三名。這個龍川人是嘉祐二年(1057年)的探花郎羅愷。

北宋元符元年夏天,花甲之年的蘇轍拖家帶口,行走在嶺南“蠻荒之地”1500多里的瘴癘之路,山一程水一程地跋涉。行至羅浮山下,江水漸少,船行不便。蘇轍擔憂家人的健康,只得先將他們安置在惠州白鶴峰蘇軾原來的家中,自己與幼子蘇遠一路曉行夜宿,于農歷八月到達龍川。

北宋時的循州,生活條件很差。蘇軾曾給循州守周彥質(字文之,衢州江山人,紹圣年間任循州知州)寫過一封信,談及嶺南民情:“民居其間,衣食之奉,終歲一律,寡求而易安,有足樂者。”

龍川城里 蘇轍全款買房

歷經坎坷,蘇轍來到龍川,在龍川城東圣壽寺的僧舍暫時安頓了下來。

跟著蘇轍到龍川的,除兒子蘇遠和兒媳黃氏,還有一些弟子、童仆,“老幼百數十人”,日子過得拮據,“衣食僅自致也”。

在僧舍里沒住多久,一家人就被“公人”趕了出來。沒辦法,蘇轍只好傾其囊中五十千錢,買了一座曾氏小宅,大小10間房,略作修葺,以遮風避雨,安頓家小。

即使身處困頓之中,蘇轍風雅依舊,與哥哥蘇軾一樣,“不可居無竹”。他之所以相中曾氏小宅,就是因為宅子后面有片竹林。

此時,龍川城中的住戶在粵東地區并不算少,但對于曾在帝都生活過的蘇轍來說,生活十分不習慣。首先是語言不通,其次是“飲食異和”。宋代飲食,普通人家已能享受到一日三餐,而粵東北許多地方實行二餐制。宋代中原城鎮有許多館子,茶坊、酒肆、面店,還有魚肉食鋪,已有烹、燒、烤、煮、燉、鹵、膾等五花八門的烹調方式,湯餅、燒餅、湯圓、油條等也是常見之物。但在龍川,蘇轍很郁悶,除了用簡單手法烹制的食物,就找不到別的了。好在兒媳黃氏廚藝好,變著花樣給一家老小烹制,改善生活。

在粵東北山區,晝夜溫差大,“晝熱如湯,夜寒如冰”,時發瘴氣,中之則傷。蘇轍一家人大半病倒,因缺醫少藥,苦不堪言。

蘇家兄弟有一股韌勁,即使身處困頓,也能積極面對,“自己動手,豐衣足食”。蘇東坡就曾“借王參軍地種菜,不及半畝,而吾與過子終年飽菜”,還入鄉隨俗,因地制宜,發明了東坡肉,吃上了荔枝,甚至把惠州豐湖的藤菜當西湖莼羹來吃。蘇轍性情溫厚,中規中矩,也跟他大哥一樣,自己種菜吃。他花五千錢買下屋后的一小塊帶有一口井的地,帶著兒子蘇遠一起種菜。幾個月后,韭、蔥等長勢喜人。

蘇轍到龍川一年后,兒媳黃氏因中了瘴氣,又得不到有效治療,撒手人寰,留下一對幼子。這對蘇轍父子是非常沉重的打擊,他錐心痛哭,為她寫了一篇祭文,承諾有朝一日和家人一起帶著她的靈柩北返故土。

飲酒吃雞話桑麻 直把龍川作鄉關

初來乍到,人生地不熟,且語言不通,蘇轍不知道能去什么地方散心,終日閉門,索然度日。

他也曾想在龍川城中結交朋友,可惜“此郡人物衰少,無可晤語者”。大概是因為中了瘴氣,蘇轍病了一場。雖然沒有醫治,但他的身子骨還算硬朗,挺了過來,想找根手杖,拄著出門走走。蘇轍拿著刀想去屋旁竹林砍根竹子做手杖,可惜這些竹子被藤蔓纏繞,長得矮小,不堪大用,只好作罷。

好在鄰居黃家種有一大片紫竹,長得郁郁蔥蔥。蘇轍去黃家串門求助,“得一莖,勁挺可喜”,制成竹杖,每天拄著不離身。

蘇轍后來聽聞黃家竹子原是從他居住的曾氏小宅處移植過去的,不由詩興大發,賦詩《求黃家紫竹杖》:“曾家紫竹君家種,曾園竹與荒藤共。藤驕竹瘁如畏人,不似君家竹森聳……我身病后少筋力,遍求拄杖扶腰痛。蕭蕭瘦干未能任,一畝君家知足用。一枝遺我拄尋君,老酒仍煩為開甕。”

雖然當地讀書人少,但人情淳厚,龍川父老對這個從京城貶來的“犯官”很熱情。除了送竹杖、借書,還一起飲酒聊天。在《閏九月重九與父老小飲四絕其四》一詩中,蘇轍記錄下重陽節和龍川父老把酒話桑麻的場景:“尉佗城下兩重陽,白酒黃雞意自長。”

古時龍川重陽時節,“九日龍山霜露凝,龍川九日氣如蒸”“酒熟風高喜不勝”。一些平日與蘇轍交好的老農,帶著自釀的酒來曾氏小宅拜訪他。年過六十的蘇轍和老農,捋著花白胡須,在小院觥籌交錯,相談甚歡。

宦海沉浮中,親朋故舊避之唯恐不及的蘇轍,面對這些純樸農人的真誠相待,心中十分感動,把龍川視作了故鄉,暫時放下了對家鄉四川眉山的思念:“獲罪清時世共憎,龍川父老尚相尋。直須便作鄉關看,莫起天涯萬里心。”

頎然一道士 萬里來相見

龍川畢竟是秦時就開埠的古邑,宋時龍川書院也有數間,雖然很難交到“解人”朋友,蘇轍在龍川城里還是能找到幾個能聊上一陣的讀書人。如鄰家黃氏,也是耕讀傳家之門,家中藏書不少。蘇轍常去黃家借書,只是年事漸高,眼睛老花,不能長時間看書,不得不將書拋到一邊,閉目養神。

衙門里的“公人”不許蘇轍住在僧道住所,但有學問的僧道仍會登門拜訪,其中就有個當地道士廖有象。在那個“不見平生人”的寂寞歲月,有這樣“頎然一道士”,人品學問俱佳,翩然如閑云野鶴,令蘇轍大為驚喜,與廖有象傾心交往,貫穿了蘇轍在龍川歲月的始終。

廖有象是有道之士,得到他的真傳的弟子有五六人,門徒眾多。廖有象的居處也非同一般:“君居龍川城,筑室星一周。屋瓦如踂飛,象設具冕旒。”

宋徽宗即位后,蘇轍蒙赦北歸。臨別之際,廖有象送他過了一道又一道山嶺,直到蘇轍乘舟改走水路時,才灑淚而別,約定他日再見。

10年后,廖有象果然出現在身處潁川的蘇轍面前。蘇轍驚喜萬分,萬里之外的故交,竟然走過重重山川險阻,來看他這老而窮之人。那時的蘇轍,雖有二頃田地,但每年的收獲不多,僅能免于饑寒。廖有象來到后,不辭勞苦地幫他張羅農事,甚至下地干活,蘇轍省了不少事,慨嘆道,這樣的友誼,上古時期或許有,在我們宋朝啊,真的沒聽說過。

七旬故友徒步萬里探蘇轍

那時候的旅人,披星戴月,舟車勞頓,三餐一宿都不易有著落。這樣艱難的旅程,也有人毫不畏懼,只為了去探望千里之外的犯了事被貶黜的好朋友。到龍川探望蘇轍的至少有兩人,一個是潮州吳子野,一個是他的至交巢谷。

年逾七旬的巢谷,從四川眉山出發,不遠萬里,徒步前往龍川與蘇轍相見。走到梅州時,他給蘇轍送了一封書信,信中寫道:“我萬里徒步來看你,就已不望能有命回去。我現在已到梅州,10天左右就能見到你了。”元符二年(1099年)正月,巢谷抵達龍川,二人相見,抱頭痛哭。蘇轍留他住了1個多月,相談甚歡,意猶未盡。

此時,蘇軾已從惠州貶至海南儋州。見到蘇轍,巢谷大慰心懷之余,還想見蘇軾。蘇轍力勸未果,從自己為數不多的積蓄中拿出部分,給他作盤纏,希望他能平安到達海南見到蘇軾。不料,巢谷行至新會遭遇強盜,錢財悉數被搶,不久后病死。蘇轍獲悉噩耗,失聲痛哭,心中哀痛難遣,作了一篇《巢谷傳》,托人帶給巢谷在涇原軍中的兒子巢蒙。

潮州道士吳子野是蘇軾、蘇轍兄弟相交多年的老友,也曾從潮州來到龍川探望蘇轍,陪他一塊兒修煉養生之法:“辟谷賴君能作客,暫來煎蜜餉桃康。”

吳子野還是龍川人藍喬的好朋友,他倆曾經一塊兒到北宋重臣曾公亮家里做客。可惜蘇轍在龍川的那段日子,藍喬外出,沒能與蘇轍會面。

龍川二志傳千古

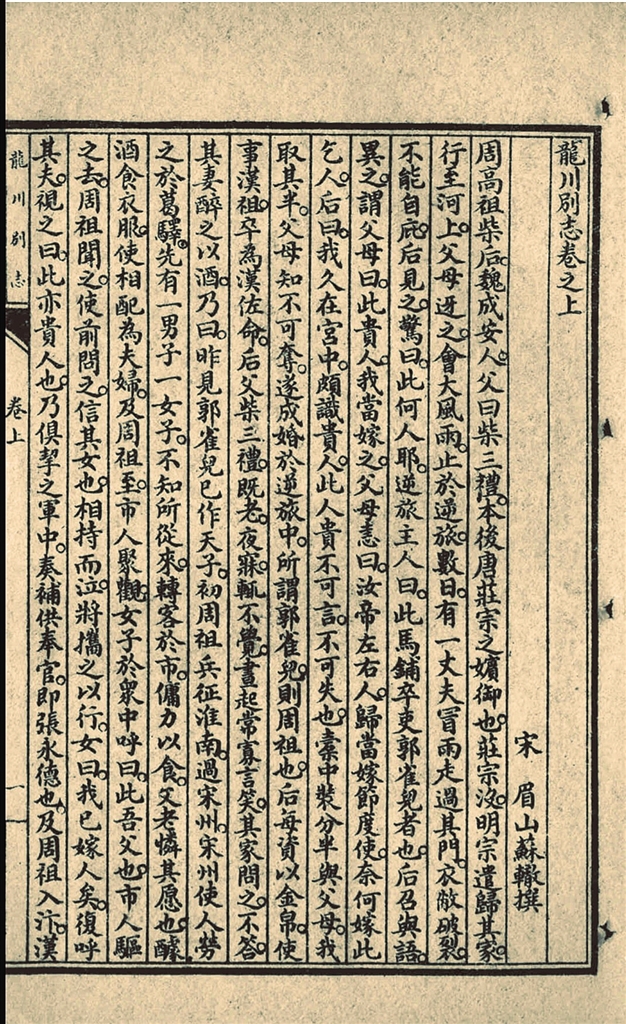

謫居龍川期間,身為文章大家的蘇轍并沒有“躺平”。在兒子蘇遠的協助下,撰寫了《龍川略志》。元符二年(1099年)四月二十九日,蘇轍作《龍川略志序》。

《龍川略志》所記40事,大多是講述自己及朝中大臣于熙寧、元豐、元祐年間在新法、稅賦、刑法、選吏、外交、治河等事關國計民生的大事上所持的觀點及其依據等。

紀曉嵐等所撰《四庫全書總目提要》高度評價了蘇轍《龍川略志》所記之事的可信度:“《略志》惟首尾兩卷,紀雜事十四條,馀二十五條皆論朝政,蓋是非彼我之見,至謫居時猶不忘也。然惟記眾議之異同,而不似王安石、曾布諸日錄動輒歸怨於君父。此轍之所以為轍歟。”《龍川略志》完成后,蘇轍意猶未盡,覺得《略志》僅志平生之一二,其他更多的值得一書的人與事,都還沒有記下來,于是寫成《龍川別志》,“凡四十七事,四卷”。

《四庫全書總目提要》認為,《龍川別志》多述年老而有威望、德行和才學的人的軼事。因為所記之事信實,朱熹在他的《宋名臣言行錄》中,很多地方都引用《龍川略志》《龍川別志》所載之事。朱熹對蘇轍《龍川略志》和《龍川別志》的重視,充分說明這兩本著作對了解元祐之政和北宋名臣言行,是具有重要價值的史料和文獻。

蘇轍的龍川二志,一方面反映了蘇轍在政治、經濟、禮儀、宗教等方面的思想,另一方面記錄了北宋許多正史不曾提到的名人軼事和社會側面,彌補了正史的不足,具有重要的史料價值。南宋史學家李燾在撰寫《續資治通鑒長編》時亦引用了不少二志中的記錄。

元符三年(1100年),哲宗崩,徽宗即位,大赦天下,蘇轍獲赦,調往湖南永州,很快又被作了別的任命,結束了流放生涯。年底,他定居河南穎昌,于政和二年(1112年)去世。

■本報記者 凌麗