河源做壽禮俗考

請名流撰文點贊 邀親朋好友賀壽

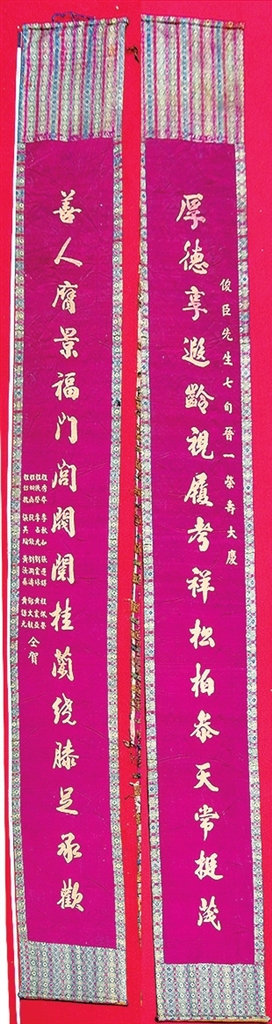

■“俊臣先生七旬晉一榮壽大慶”壽聯(lián)。市博物館 供圖

■1848年,顏伯燾所書的“磻溪余慶”匾。 凌麗 攝

■和平縣合水鎮(zhèn)彰洞村壽幛局部 凌麗 攝

■司馬第黃鴻圖的遺孀壽幛,它以綢緞為面料,棉布為底料,長4.5米、寬2.86米,各式圖案及文字都是用金色和七彩絲線刺繡,手工細致精美,具有典型的嶺南刺繡特色。 馮曉銘 攝

舊時河源,為長輩做壽,不僅要遵循一套“標準流程”,親朋好友們要送上壽鏡、壽屏、壽匾、壽幛等,有人脈資源的,還會邀請名流耆老撰寫壽序,給壽星的生平做個小結(jié)點個贊。

河源壽星

做壽流程

在中華禮儀之邦,給老人做壽,是一件相當隆重的事。60歲為上壽(即登壽之意),稱“花甲”;70歲為高壽,稱“耋年”;97歲以上作百歲老人,稱為“期頤”。

在河源,生日和做壽指的年齡段是不一樣的,做壽也是過生日,但得到60歲(虛歲)的生日,才能稱為做壽。

做壽的禮俗甚為復雜,夫婦齊眉者(夫婦俱在),男女做壽出一,即61、71、81歲(虛歲),以此類推;夫婦不齊眉者(即有婦無夫或有夫無婦者)做齊頭,即60、70、80歲,以此類推。“齊眉”指“同壽”,典出《詩經(jīng)·七月》:“以介眉壽”。清陳康祺 《燕下鄉(xiāng)脞錄》卷二:“凡六十以上齊眉命婦,均得邀綵緞?wù)淦分n。”

舊時,河源地區(qū)的老人做壽需分兩天進行,首日布置壽堂。壽堂的擺法甚有講究,大門貼壽聯(lián),正堂中間貼一張大的濃墨“壽”字中堂,中堂兩側(cè)通常還貼有壽聯(lián)。堂前擺一張桌子,桌上放置壽桃、壽糕與各種水果供品,左右放置壽燭,中間放一只香爐。壽者與兒孫各自沐浴并穿上新衣,到祖堂燒香祈福后,回到壽堂燒香燃燭。點壽燭者須是屋中兩位長輩,若是女壽,則另請女家高輩分的長輩,一起主持點燭儀式。點燭時,兩位點燭者要念吉祥詩句,如“一雙龍燭照壽堂,壽星兒孫福壽長。福祿壽全永不老,兒孫代代坐朝堂”“一雙壽燭色斑爛,燃點輝煌照壽顏。照見壽星多矍鑠,福如東海壽南山”。點燭后,把壽星請出壽堂坐在堂前椅上,接受直系兒孫晚輩的拜賀(男左女右),每人只能拜兩次,不能拜三次,因為只有拜神或拜死人才拜三次。拜壽時,要邊拜邊說為壽星賀壽的吉利話。壽星受拜后,也要對兒孫、晚輩說上幾句吉利話。

第二天是正式壽慶日,親戚朋友以壽燭、壽布(壽帳)、酒肉、鞭炮等前來祝賀,壽家備盛筵宴請賓客。有的人家還會請八音樂隊來助興。賀壽者會帶來壽鏡、屏、匾、幛等禮物,寫上“福如東海”“壽比南山”“龜鶴遐齡”“松柏常青”“福壽齊天”等賀聯(lián)。賀聯(lián)送到后要即刻掛在屋堂之上,壽聯(lián)越多越能說明壽星德高望重。賀聯(lián)掛法,是于正堂先掛自用聯(lián),再掛族內(nèi)賀聯(lián),如是女壽,再掛的則是娘家所送賀聯(lián),族內(nèi)聯(lián)移至梁樹下面,其余按尊、賢、貴及族、戚、眷順序,從上堂掛至下堂。

慶壽時,廳桌上擺放三碟壽粄,加插柏枝,象征松柏長青、老如松柏。壽粄由糯米和少量生米的粉,混合紅粉,用雙面凹刻“壽”“福”的餅模,印制蒸熟而成。賓客離開時,壽星家會贈送9個壽粄及肉丸或燜肉。

午間開宴,出菜十大碗,加菜一碗以上。在河源縣城及部分鄉(xiāng)村,還風行一種習俗:即六親女客將吃完飯的碗、裝滿蔬菜連筷帶回家給小孩吃,意指能長命百歲,俗稱“壽碗”。紫金藍塘的一些鄉(xiāng)村,宴時賀客可“偷”碗或筷子,稱為“偷壽”,主家看見也不制止。一般人家生日做壽,并不大講排場,只是家人與主要親戚相聚,坐二三張桌席,禮儀從簡。家中長輩尚在的,只能以團聚的形式慶祝生辰,不能做壽。(蘇瑞國《客家古邑河源》、杜遠成《紫金縣藍塘鎮(zhèn)王字龍村杜姓宗族與民俗》、2000年《河源縣志》)

河源地區(qū)的做壽風俗,與中原民俗文化相似度甚高,洛陽民俗博物館中展出的壽俗廳,亦布置著壽聯(lián)、壽嶂、壽屏、壽燈、壽星等。孔孟故里曲阜等地在壽星正式過生日當天,接了請?zhí)挠H友,要備辦壽禮、壽幛前往祝賀,壽幛多為紅布或藍布,布長六尺,幛心寫上“南極星輝”“以介眉壽”等送給男壽星。如是女壽星,多寫“爵晉麻姑”“宴啟瑤池”等。若是雙壽,亦有很多吉祥話,如“椿萱并茂”“伉儷壽禧”等。

紀曉嵐曾為河源人作壽序

舊時,人們以文章翰墨為風雅,即使是做壽這樣的人生禮俗,也以文章為珍寶。蓋因文章中,會對壽星的生平作一個小結(jié),贊揚其人品德行。壽星若能得到當時有一定名氣與地位、德高望重者作壽序,就是整個家族的榮耀。

清嘉慶九年九月十六日,是永安(今紫金)邑人劉名載母親葉太安人70壽辰。嘉慶八年,身在京城為官的劉名載,惦念著母親的70大壽,請朝中重臣、士林宗望、禮部尚書紀昀(紀曉嵐)為母親寫了篇壽序,然后郵寄回了4000里外的家鄉(xiāng)。

紀曉嵐在壽序中盛贊劉名載的孝心:“去親4000里而遙恐倚閭之念,默默不自得,而何以娛其親?”“士茍能自樹立,雖極不阨押塞之境,猶足以榮其身而娛其親,況乎冊名而筮仕,乘車而食祿。”后來官至三品河道總督的劉名載,此時正在翰林院里坐冷板凳。故紀曉嵐在壽序中又寫道:“其所為沉滯不過偶遭其時,而圣天子與賢執(zhí)事又嘗思所以振起之方,大顯其用,固自有日。”他稱頌劉名載的母親“愿其子以道德顯,而不以科名顯”,“事父母以孝稱,事君、姑以孝婦稱,接娣媵、撫諸子,有樛木螽斯之美”。

在河源現(xiàn)存的一些壽序里,有名流借機抒發(fā)思想,如民國時龍川人張化如在出任和平縣知事時,曾在給林寨聞人陳訪鄒寫的一篇壽序中,表明自己效法歐陽修的心跡:“天生萬物,有為人類永不可缺,歷萬古而功益著者;有徒具其表毫無實用,與草木同腐者。樗櫟之木,根不盈尺,無所取長;松柏佳質(zhì),亭閣之珍。懦夫俚婦,暮宿朝食,身終名滅;仁人杰士,福群利眾,百代名垂。歐陽文忠公之治滁也,助民以勤儉之訓,興農(nóng)業(yè)、重學政,移風易俗,后人世循其法;盧醫(yī)扁鵲之壽世也,生死人、肉白骨,救死扶傷,為人類施長生之術(shù),其功豈淺易哉。蓋其質(zhì)之不同,而其對社會之建樹亦不同,故流芳百世,為后人師。”歐陽修在滁州做官的時候,宣傳勤儉,大興農(nóng)業(yè),重視學政,移風易俗,后人世代遵循他留下的治縣方法;扁鵲讓世人延長壽命,把快病死的人救活,救死扶傷,他的功勞是很大的啊。扁鵲、歐陽修的工作不同,他們對社會的建樹亦不同,但都一樣流芳百世,為后人師。

據(jù)和平縣林寨鎮(zhèn)退休教師陳仰天介紹,獲贈此壽序的林寨陳訪鄒,青少年時期和族兄陳魯生離開家鄉(xiāng),前往梅縣樂育中學就讀。梅縣樂育中學是由德國、瑞士兩國基督教會開辦的教會學校。畢業(yè)后,轉(zhuǎn)入廣州農(nóng)工學校繼續(xù)深造。辛亥革命后,廣州等地風行剪除發(fā)辮,陳訪鄒帶頭剪除發(fā)辮,革除惡習。他深知教育是立國之本,教育不發(fā)達,國人無法擺脫愚昧和貧困。于是銳意革新,取締舊私塾,實行新學制,為鄉(xiāng)村教育事業(yè)作出貢獻。他還辦了林寨首家新式織布機裝備起來的“創(chuàng)林”織染廠,并興修水利,引進優(yōu)良農(nóng)作物品種,為家鄉(xiāng)的進步作出了很大貢獻。

在一些保存在各姓族譜里的壽序中記載的一些人物事跡,尚可詳縣志記載之略,如清咸豐、同治年間南湖賴氏族譜中的賴鏡平壽序。

晚清民初河源壽幛一窺

紫金、連平、源城、和平等地至今尚保留有一些清代和民國時的壽幛,四周多繡有人物與動植物圖畫,中間金線繡有壽序、祝文,羅列拜壽者人名與職銜。

省級古村落——和平縣合水鎮(zhèn)彰洞村完好地保留著一塊清代巨幅壽幛,從二樓抖將下來,紅彤彤、金燦燦的,直晃人眼。這幅壽幛,是村中司馬第始建主人黃鴻圖(生于清嘉慶八年)遺孀殷老太太在1895年81歲壽誕時收到的。這幅壽幛以綢緞為面料,棉布為底料,長4.5米、寬2.86米,四周繡著人物故事畫面及各式吉祥動植物圖案,中間部分為文字,都是用金色和七彩絲線刺繡,手工細致精美,具有典型的嶺南刺繡特色。壽幛上面的文字,都是“秉姿貞正,賦性幽嫻,毓秀汝南”等稱頌老夫人德行的句子,由癸未科(1883年)解元即補知府黃英鎮(zhèn)撰文,甲午科(1894年)舉人黃桂瀛所書。賀壽者為各地鄉(xiāng)紳共100多人,其姓名及職銜,分為6組繡列其上,可見昔日黃家賓客云集、熱鬧非凡的祝壽場景。

連平縣保存有兩幅清代壽幛,其中一幅繡于清嘉慶十九年(1814年),縱5米,橫3.5米,紅色棉絨底子,祝文用金色絲線繡成,四周繡龍鳳、山水圖案。祝文由顏檢撰、曾冠英書寫,這兩人都是當時連平當?shù)孛鳎绕涫穷仚z,落款為“誥授榮祿大夫太子少保兵部尚書都察院右御史總督直隸等處地方兼管河道提督軍務(wù)糧餉帶管巡撫事加三級”,是當時清廷重臣。祝文是顏檢為“八秩開一”雙壽的高莞吳老先生與巫太夫人作的,他贊頌吳老先生是“有忍,其乃有濟;有容,德乃大”的仁翁,修橋筑路,為鄰里排解糾紛;巫太夫人是“女中名流”,相夫教子,勉力家務(wù),培育子孫皆有出息。

另一幅壽帳繡于道光十四年(1834年),材質(zhì)、長短如上,亦由連平顏氏子弟中的顏爾樞(嘉慶己巳進士)撰文,顏爾楫(嘉慶辛酉拔貢)書。

源城區(qū)保存有一幅民國年間的壽帳,略有破損,未知受祝者姓名,從壽幛上來看,壽星是某敏權(quán)的父母,他們“年登大耋”,八十晉一,夫婦俱是年高有德者,曾是地方治安機構(gòu)的重要人物,捐巨資建起第八區(qū)區(qū)立高小學校。賀壽人的落款大多名頭極為響亮,時任河源縣長何弼卿領(lǐng)頭,省政府委員謝瀛洲、國民革命軍第二獨立師第二團團長駱鳳翔、前河源縣長張爾超、陸軍第五司令部少校秘書麥實甫等軍政大員,都赫然署名其上。

壽聯(lián)、壽詩與壽匾

市博物館里保存的幾幅壽幛,多為紅色絲綢刺繡,用黃色、藍色各色絲線繡有人物、八仙、龍鳳等圖案,工藝甚佳。有的不僅繡有壽幛,還繡有壽聯(lián)。市博物館收藏的一幅清代或民國刺繡對聯(lián),是名為“俊臣”的老翁之兒孫為其71歲祝壽所做,紅色絲綢,錦布托底,黃絲線刺繡,抬頭刺有“俊臣先生七旬晉一榮壽大慶”,祝壽對詞為“厚德享遐齡視履考祥松柏參天常挺茂,善人應(yīng)景福門閭閥閱桂蘭繞膝足承歡”。可惜未知其姓,亦未知時間。

陳濟棠在為龍川人黃麟書(民國時曾任廣東省教育廳廳長)寫詩慶賀61歲壽誕時,盛贊黃的品德:功無攘壓利無爭,秉正公忠本孝成。作育英才培國脈,闡揚主義厚民生。虛懷若谷群倫仰,從善如流五福迎。矍鑠精神開七秩,介幬春酒百杯盈。

河源一家公司老板平時喜好收藏,曾購買收藏有顏伯燾為其長輩“八旬榮壽”所書的“磻溪余慶”匾,其字崢嶸大氣。

綜觀這些壽幛、壽序、壽詩、壽匾,都傳遞出極強的道德導向,唯有德高望重、修身齊家、樂善好施的鄉(xiāng)梓耆老,才值得鄉(xiāng)親景仰、子孫效法。

■本報記者 凌麗