東江縱隊在河源

■從香港營救脫險的文化界知名人士:張友漁、茅盾、高士其、千家駒、胡繩等。凌麗 翻拍

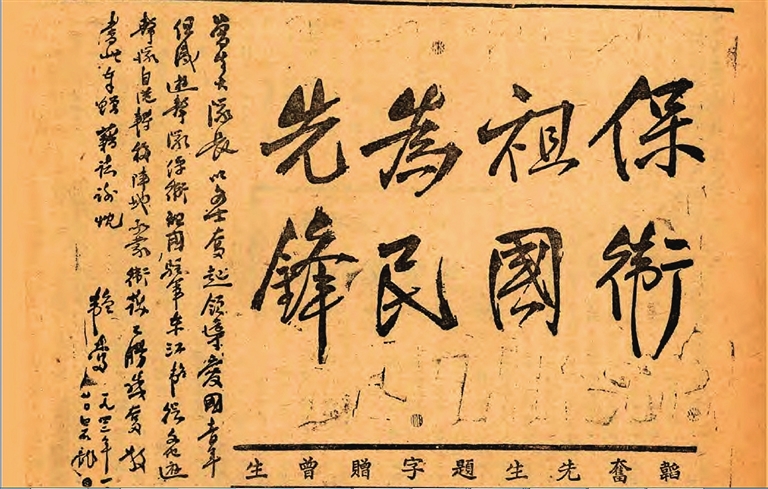

■1942年,鄒韜奮給時任廣東人民抗日游擊總隊隊長曾生題字“保衛(wèi)祖國,為民先鋒”。 凌麗 翻拍

核心提示

從“香港文化名人大營救”,到挺進九連山,開辟九連山革命根據(jù)地,再到揭開解放華南序幕,東江縱隊在河源地區(qū)縱橫馳騁,為抗戰(zhàn)和解放河源作出了巨大貢獻。

東江縱隊

在抗戰(zhàn)時期建立并成長起來的廣東人民抗日游擊總隊東江縱隊,是一支由中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的活躍在東江、韓江、粵北和香港地區(qū)的武裝隊伍。在曾生、林平、王作堯、楊康華等人的帶領(lǐng)下,東江縱隊從無到有,從小到大發(fā)展成為抗日武裝力量,其開辟的華南敵后戰(zhàn)場成為“敵后三大戰(zhàn)場”之一。1945年,朱德同志在“七大”軍事報告《論解放區(qū)戰(zhàn)場》中將東江縱隊和瓊崖縱隊與八路軍、新四軍并稱為“中國抗戰(zhàn)的中流砥柱”。

1 東江縱隊成立

1938年10月12日,侵華日軍在惠陽大亞灣登陸,東江下游各縣及廣州相繼淪陷。中共廣東省委及八路軍駐香港辦事處負責(zé)人廖承志,根據(jù)中共中央關(guān)于要在日軍占領(lǐng)區(qū)開辟抗日游擊區(qū)的指示,派一批黨員到東莞、寶安、惠陽、增城等地組織抗日武裝。12月,惠寶人民抗日游擊總隊、東寶惠邊人民抗日游擊大隊成立,兩支武裝共200余人。1939年初,經(jīng)與東江國民黨當(dāng)局談判達成協(xié)議,這兩支武裝分別改番號為國民革命軍第四戰(zhàn)區(qū)第三縱隊新編大隊和第四縱隊直轄第二大隊。至年底,兩支游擊隊共發(fā)展到700余人。1940年3月,兩支游擊隊遭到國民黨頑固派軍隊的圍攻,被迫向海豐、陸豐轉(zhuǎn)移,途中被追擊堵截,損失嚴(yán)重,最后剩下100余人。

為適應(yīng)斗爭需要,游擊總隊于1943年12月2日在惠陽坪山改編為廣東人民抗日游擊隊東江縱隊,曾生任司令員,林平(尹林平)任政治委員,王作堯任副司令員兼參謀長,楊康華任政治部主任;下轄1個主力大隊、5個地方大隊和1個護航大隊。縱隊成立后,大力加強部隊建設(shè),廣泛開展戰(zhàn)斗競賽和擴軍競賽,不斷向日偽軍發(fā)動進攻。

1945年,東江縱隊為加強開辟羅浮山抗日根據(jù)地的力量,第五支隊奉命派出一支小部隊深入博羅、河源發(fā)動群眾,開辟新區(qū)。同年5月,縱隊領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)由東江南岸轉(zhuǎn)移到博羅縣羅浮山,中共廣東省臨委和東江縱隊領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)進駐羅浮山?jīng)_虛觀等地。此后一直到抗戰(zhàn)結(jié)束,這里都是華南敵后抗日游擊戰(zhàn)爭指揮中心。

2 抗日武裝迅速壯大

根據(jù)中共廣東省臨委、東江縱隊開辟東江上游抗日游擊基地的指示,1945年春夏之間,后東特委建立了4支抗日武裝。“紫河人民抗日自衛(wèi)大隊”在紫金縣的古竹、義容、黃塘、白溪和河源康禾、黃村及惠東等地活動;“紫五人民抗日自衛(wèi)大隊”在紫金縣的中壩、敬梓和五華縣的長布、華陽、塘湖等地活動;“新豐人民抗日游擊隊”在新豐北部山區(qū)活動;“熱水鄉(xiāng)抗日自衛(wèi)大隊”在和平縣西部山區(qū)活動。這4個大隊由東江人民抗日武裝自衛(wèi)總隊(簡稱東總)統(tǒng)一指揮。

1945年5月,日軍向東江上游各縣推進,17日占領(lǐng)河源城,打通從河源經(jīng)燈塔、忠信、和平至江西贛州的通道。東總成立后,積極機動地打擊日軍:6月12日,在紫金縣古竹對岸的秀布伏擊沿東江河西岸向南開進的日軍;6月13日,在新豐縣馬頭、百叟一帶伏擊從新豐沿公路向連平開進的日軍。

8月初,根據(jù)中共中央關(guān)于向粵北發(fā)展的指示,在珠江縱隊一部配合下,集中主力1000余人挺進粵贛湘邊區(qū),準(zhǔn)備迎接八路軍南下支隊,開辟五嶺抗日根據(jù)地。此時,部隊發(fā)展到9200余人,轄9個支隊,6個獨立大隊,并成立江南(東江以南)、江北(東江以北)、粵北和東進(海豐、陸豐、惠陽、紫金、五華)4個指揮部,分別對各區(qū)域的部隊實施作戰(zhàn)指揮,活動地域由東江兩岸擴展到廣州市郊區(qū)、粵贛湘邊區(qū)和海陸豐地區(qū)。

3 “抗戰(zhàn)以來最偉大的搶救”

1941年底,日軍攻陷香港,大批民主和文化界進步人士滯留香港。1942年初,在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下,何香凝、茅盾、鄒韜奮、夏衍、柳亞子、范長江、廖沫沙、梁漱溟、胡風(fēng)等被困在香港的800多名文化精英、民主人士和一批國際友人等,從香港安全撤離到后方,并且無一人傷亡,堪稱“抗戰(zhàn)以來最偉大的搶救”,受到黨中央電報表彰。

龍川縣老隆鎮(zhèn),是這場震驚中外的“香港文化名人大營救”重要中轉(zhuǎn)站,當(dāng)時的行動負責(zé)人之一連貫就住在老隆福建會館,精心安排和指揮民主和文化進步人士的大轉(zhuǎn)移行動。何香凝、茅盾、鄒韜奮、夏衍、柳亞子、范長江、廖沫沙、梁漱溟、胡風(fēng)等被困在香港的文化界著名人士和愛國民主人士共300余人,穿過日寇重重封鎖,乘船沿東江逆流北上,平安轉(zhuǎn)移到老隆,再經(jīng)老隆,到達桂林等地。

撤退護送工作分水、陸兩路同時進行,除少數(shù)人取道五邑、廣州,從西線撤離外,大部分人都是先被秘密護送到港九游擊基地,再轉(zhuǎn)移到惠(陽)東(莞)寶(安)根據(jù)地,最后護送到大后方。根據(jù)部署,從九龍到惠州的安全護送工作,由廣東人民抗日游擊總隊(東江縱隊前身)負責(zé);從惠州到老隆,由前東特委負責(zé);從老隆到韶關(guān)的安全護送工作,由后東特委負責(zé);到韶關(guān)后,則由粵北省委和喬冠華具體安排他們轉(zhuǎn)移到桂林或武漢或蘇北抗日根據(jù)地。

1941年除夕,茅盾夫婦、廖沫沙、韓幽桐等第一批人士抵達惠州。之后,大批人員陸續(xù)到來,從惠州經(jīng)東江水路被護送到老隆。

文化名人抵達老隆后,設(shè)了兩條護送線,一線是老隆—興梅—大埔—閩西南,胡一聲(駐興梅)負責(zé)沿途隨行等工作;另一線是老隆—曲江(韶關(guān))—衡陽—桂林(后往重慶),由喬冠華(駐韶關(guān))運籌安排,兩線均由連貫(駐老隆)負總責(zé)。

老隆福建會館旁有兩間商行,“義孚行”和河唇街的“僑興行”,既是辦事處又是護送聯(lián)絡(luò)點,連貫常駐在這里。特別是“僑興行”,在粵、桂、湘等省均有其辦事處或商號,且有汽車往返于桂林、韶關(guān)、老隆、梅縣之間。這為營救工作提供了便利。

茅盾化名孫家祿,與張鐵生等一大批文化人士在1942年元宵節(jié)乘木船到達老隆,次日以“義僑”身份搭上一輛去曲江的軍用卡車。途經(jīng)連平忠信,一行人在廣東省緊急救僑委員會忠信站招待所住了一晚,每人領(lǐng)得義僑證明一張,生活補助費18元。3月9日,茅盾等人乘火車到達桂林,此時距離他們離開香港正好兩個月。

著名愛國民主人士何香凝,柳亞子和其女兒柳無垢,廖承志、經(jīng)普椿夫婦,混在難民中離港,乘機帆船到海豐。國民黨中央委員羅翼群(興寧人)獲悉,驅(qū)車到海豐迎接。幾經(jīng)周折,從海豐經(jīng)興寧、五華才抵達老隆“僑興行”。征得柳亞子同意,經(jīng)連貫周密部署和龍川黨組織協(xié)助,柳亞子父女被護送往興寧山村石馬鄉(xiāng)。

這次的文化精英大營救從發(fā)起到完成任務(wù),歷時半年之久。據(jù)不完全統(tǒng)計,經(jīng)老隆護送至韶關(guān)的有300多人,其中有何香凝、柳亞子、李佰球、陳汝棠、鄧文釗、鄒韜奮、茅盾、夏衍、張鐵生、張友漁、胡繩、千家駒、蔡楚生、喬冠華、廖承志、廖沫沙、胡風(fēng)、丁聰、陳策和第七戰(zhàn)區(qū)司令長官余漢謀夫人上官德賢等。

4 紅旗再次插上九連山

九連山“連亙?nèi)f山,環(huán)通九縣:龍南、定南、和平、河源、長寧、英德、龍門、從化、翁源”,地理位置重要,且和平、連平兩縣群眾擁護共產(chǎn)黨,也曾被革命部隊開辟為根據(jù)地。其中較有名的,是民國三十四年(1945年)冬,東縱第三支隊奉命北上九連山開辟根據(jù)地,成立“九連山區(qū)人民自衛(wèi)總隊”,堅持斗爭8個多月,直至東縱北撤。在3年的解放戰(zhàn)爭中,共有1500人為九連地區(qū)的解放事業(yè)英勇獻身。

抗戰(zhàn)勝利前夕,中國共產(chǎn)黨在華南的武裝力量迅速發(fā)展,東江縱隊成立第六、七支隊,此后,北江支隊、西北支隊、珠江縱隊、中區(qū)人民抗日解放軍、南路人民抗日解放軍和韓江縱隊也相繼成立。1945年6月,中共中央向廣東臨委發(fā)出要建立進退有據(jù)的戰(zhàn)略根據(jù)地的指示。9月16日,廣東區(qū)黨委召開干部會議,決定在東縱司令部下分設(shè)江南、江北、粵北、東進4個指揮部,實行分區(qū)指揮。其中,建立以和平、連平兩縣為主要基地的“九連山軍事活動區(qū)”的任務(wù),由第三支隊去執(zhí)行。

建立“九連山軍事活動區(qū)”具有重大的軍事意義,可與粵北其他兄弟部隊構(gòu)成犄角之勢,密切配合,相互策應(yīng),在九連山的廣闊地帶開展游擊戰(zhàn)爭,吸引、牽制和分散國民黨軍進攻東江惠、東、寶地區(qū)的兵力。

10月3日,東三支從惠陽鎮(zhèn)隆出發(fā)。15日,東三支轉(zhuǎn)移到博羅縣東北邊靠近河源的何家田,召開會議,對進軍九連山的形勢、任務(wù)和行軍計劃都作了具體部署。19日,支隊政委曾源向全支隊指戰(zhàn)員作了動員,士氣高漲。21日,三支隊在支隊長彭沃、政委曾源、政治處主任陳一民、副支隊長翟信的率領(lǐng)下,從博羅何家田揮戈北上,出征九連山。24日夜間,東三支在河源回龍鎮(zhèn)順利渡過新豐江。經(jīng)過幾場戰(zhàn)斗,11月1日凌晨,東三支三大隊勝利抵達九連山下的熱水新洞。這時,陳一民和鄧發(fā)、王彪率領(lǐng)的第一大隊,張新和、曾志云率領(lǐng)的第二大隊也先后抵達。紅旗再次插上九連山。

按照黨中央分散活動的指示,部隊被分為若干路,迅速轉(zhuǎn)移到九連山外圍地帶,建立多個軍事活動區(qū),每個活動區(qū)配置一個中隊以上兵力,以便互相策應(yīng),構(gòu)成外線作戰(zhàn)態(tài)勢,配合內(nèi)線,打退了國民黨軍兩次“圍剿”。

東縱北撤前的8個月里,支隊部與各地區(qū)部隊之間,交通聯(lián)絡(luò)暢通,情報訊息不斷,任憑敵軍圍困封鎖,東三支始終堅守九連山。

在地方黨組織的大力支援下,東三支分散在各地活動的部隊,陸續(xù)回到熱水集中,仍按支隊原來三個大隊、一個警衛(wèi)連的序列恢復(fù)建制。

5月中旬,奉粵北指揮部命令,支隊從熱水出發(fā),經(jīng)浰源向翁源方向轉(zhuǎn)移。18日,東三支與國民黨部隊展開烏柏壩之戰(zhàn)。這是東三支撤出九連山前與國民黨軍進行的最后一次戰(zhàn)斗。

6月9日,東三支抵達翁源壩子,與粵北指揮部及其他兄弟部隊會合。6月29日,南下抵達大鵬灣沙魚涌,與東縱各路部隊勝利會師。當(dāng)晚7時,東三支登上第三船,于翌晨啟航北上山東煙臺。

東三支于1946年4月奉命北撤山東之際,根據(jù)上級指示,經(jīng)支隊首長再三研究挑選,留下58人(后來增加到64人),配備輕機槍2挺、沖鋒槍2挺、步槍58支、手槍20支,由吳提祥(原名吳毅,原二大隊政委)、王彪(王士光,原一大隊政委)、陳實棠(原三大隊副隊長)、林鏡秋(原第七支隊第五大隊政委)4人組成領(lǐng)導(dǎo)班子,隱蔽留駐在九連山,等待時機,恢復(fù)武裝斗爭。

1946年11月,東江流域恢復(fù)武裝斗爭后,這批留駐人員成為建立粵贛湘邊縱隊東江第二支隊骨干力量,領(lǐng)導(dǎo)九連地區(qū)人民群眾揭開解放戰(zhàn)爭序幕。他們發(fā)動群眾開展反“三征”(征兵、征糧、征稅)斗爭,動員群眾參軍,為后來的“五戰(zhàn)五捷”奠定了基礎(chǔ)。

1945年冬,東江縱隊第三支隊開赴九連山時,東江縱隊江南指揮部部分主力根據(jù)中共中央和中共廣東區(qū)委指示,成立惠紫五指揮部,代號“熱河”,由高健、黃高陽率領(lǐng),東進惠陽、紫金、五華一帶,建立戰(zhàn)略基地,開辟新區(qū),突出外線作戰(zhàn),打通與韓江縱隊的通道,將東江、韓江根據(jù)地連成一片。部分東進部隊駐扎紫金上義,建立戰(zhàn)略基地。在龍窩成立的東江縱隊東進部隊獨立營及東進先遣隊,在紫金、今東源黃村一帶,開展了一系列的反“圍剿”戰(zhàn)斗,給國民黨軍與地方反動武裝以沉重打擊。

5 “邊縱”參與解放華南

1949年1月1日,中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊正式宣告成立,司令員兼政治委員尹林平,副司令黃松堅,副政治委員梁威林,參謀長嚴(yán)尚民,政治部主任左洪濤。

解放戰(zhàn)爭時期,粵贛湘邊縱隊活躍在粵贛湘三省邊界地區(qū),活動范圍包括珠三角、東江兩岸、北江、粵漢鐵路以東、贛南及湘南一帶。

1949年春夏,粵贛湘邊縱隊與閩粵贛邊縱隊互相配合,發(fā)動強大的春季攻勢和夏季攻勢,把東江、韓江流域連成一片,形成龍巖至河源、平原至海陸豐,縱橫1000多里的廣大解放區(qū)。

1949年3月8日,為了解放華南,兩廣縱隊由第三野戰(zhàn)軍轉(zhuǎn)隸第四野戰(zhàn)軍指揮,并在當(dāng)年夏天隨第四野戰(zhàn)軍大軍南下。1949年9月,人民解放軍野戰(zhàn)部隊南下廣東作戰(zhàn),邊縱組織做好了迎軍支前工作。10月,人民解放軍同粵贛湘邊縱隊會合,擔(dān)負解放廣州戰(zhàn)役一翼的任務(wù),為解放全廣東作出重大貢獻。

東江縱隊在河源的相關(guān)遺址,大多保存了下來,成為紅色旅游景點。如曾作為“香港文化名人大營救”指揮部的老隆福建會館,目前已成為愛國主義教育基地,是“香港文化名人大營救”重要史料和大革命時期當(dāng)?shù)仄渌锩妨系年惲惺遥稳瞬粩唷?/p>

本報記者 凌麗

政協(xié)河源市委員會

河源日報社

河源市地方志辦公室 合辦