明代寇患下的河源官與民

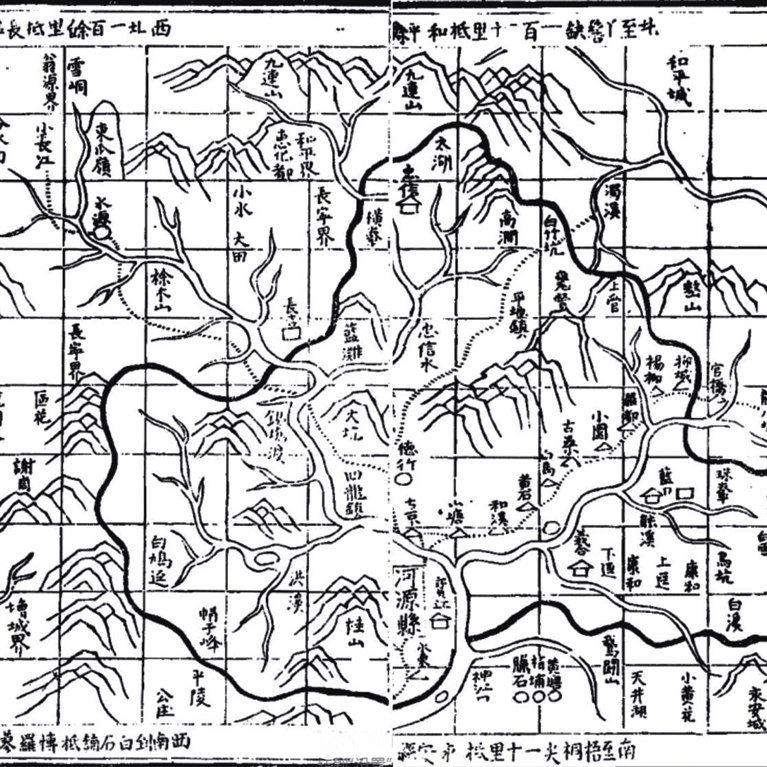

■萬歷《惠州府志》中的河源縣境圖。

核心提示

“自明季遭兵燹漸以凋敝,賦及戶口數可屈指。”明朝初年,現今河源市范圍內只有河源、龍川兩縣,登記在冊的戶口數量極少,人口比元末時急劇減少。隨著時間的推移,赴任河源、龍川及新建州縣永安、連平主政的官員,注重“集流逋,定版籍”,流民、疍民被納入王朝戶籍管理,并提供一定的生活條件,人口數量漸增。各地作亂的“賊寇”,懲其為首者,而釋其脅從者。在相對太平的年代里,各縣民眾發展生產、休養生息。

明代河源龍川人口稀少

明朝初年,據統計,明代洪武二十四年(1391年),河源縣只有1195戶5628人,只是元朝時3530戶13540人的四成。龍川縣的同年數據顯示,該縣有850戶、3692人。元末,黃河泛濫,天下動蕩,改朝換代的戰火蔓延至河源,河源縣率眾起事者有李滿林、曹文昌、黃彬等人。戰火所至,人口銳減。

清代乾隆《龍川縣志》指出,“自明季遭兵燹漸以凋敝,賦及戶口數可屈指。”洪武年間,曾有數次草寇掠城,“民戶逃散,所存者僅八里”。(金善《金文靖集》 卷八《龍川縣治重修記》)明制,110戶為1里,意思就是登記在冊的戶數,只有不到900戶。

明代洪武二十四年左右,河源草寇黃四哥作亂,劫掠鄉村,人民流移,白骨蔽野,土地荒蕪。河源縣知縣鄧文張(江西寧都人)上疏朝廷,核準免除荒田糧米5974石,使農民得以安其業,外流者復業安居。鄧文張被評價為“奉公守法、勇于有為”。

明朝洪武至嘉靖三十一年(1552年)田賦按田畝計征,一般與人口無關,故百姓不隱瞞人口,人口統計比較準確;徭役等則按戶征配,故謊報“四世同堂”“五世同堂”的大戶極多。明代人口失實的直接原因是明黃冊、魚鱗圖冊為基礎的勞役體系的弊端。因賦稅制度的改變等原因,這一人口登記制度在統計重點和方法上都發生了重大改變,盡管黃冊制度一直維持到明朝滅亡,但此后的人口統計毫無意義可言,人口上報數字實際上僅僅包括一部分人口,與真正的人口數字之間的差異越來越大。在明朝,一個家庭需要出“丁口”來承擔徭役和兵役,這也是國家的重要收入來源之一。因此,明代后期某些地區和清代前期全國的所謂的人口統計數據只能看作為納稅單位。

明永樂、嘉靖年間,河源休養生息,人口慢慢地多了起來,但是,人口也未恢復到元末的數量。到嘉靖四十一年(1562年),有1985戶、6674人;萬歷二十八年(1600年),河源有2747戶、7065人。

在不那么太平的年代,不少“流亡之民”逐漸被納入戶籍管理。明英宗的正統年間,有福安人孫賦(字國用),由太學生任為龍川知縣,其為政明敏,輕徭薄斂,重農勸學,寬嚴得宜,數歲之間,增墾田米三百余石。正統十四年(1449年),“皇帝提大兵,親行討北虜”的土木堡之變那年,南海“順天王”黃蕭養作亂,孫賦捍衛城邑,招撫了一批流亡之民。(郝玉麟《廣東通志》卷四十)

初建縣的永安“招徠流民,度地以居之”,人口逐漸增長。明隆慶六年造冊定籍時,永安縣有1774戶、4970人。

至明末清初,順治十四年的人口統計數據顯示,龍川縣有2798戶、4604人。河源縣的同年數據,則有5625人。

明初戶籍改革

疍民流民編戶立籍

登記在戶口黃冊里的人口數量少,實際上還有不少人沒有戶籍,而戶籍是“天下戶門錢糧之籍”,楚漢相爭,劉邦攻入咸陽后,蕭何首先去收取秦帝國的律令圖書藏之,是以漢王具知天下厄塞、戶口多少。洪武三年(1370年)十一月,朱元璋下令“籍天下戶口,置戶帖戶籍”,強化其戶籍管理制度。在河源縣,這條舉措被執行得很到位,如山東掖縣人鐘鎰,為洪武初河源縣丞,“集流逋,定版籍,建筑下城以避寇擾;于學校、壇祠之屬,凡邑政之當興者罔不修舉”,將沒有記載在冊的人口納入戶口登記,通過“編籍定賦”,以安撫招集。

鐘鎰是河源縣歷史上僅存名姓的一位縣丞。離開河源任上后,到海豐縣任縣令,寇至,城陷,遂遇害。

此外,遍布廣東的河道水網上,生活著數量不少的水上人家,被稱為蛋民或疍民,也被納入明政府的戶籍管理體系中,“編戶立里長,屬河泊所,歲收漁課”。河源縣河泊所舊在城東門外,龍川縣河泊所舊在縣治東二里。

一些疍民還被收編為軍兵。洪武二十四年夏五月,指揮同知花茂收編軍兵。他曾在廣州討平陽春等縣賊寇,及清遠、英德、翁源、博羅、東莞、增城、龍川、興寧、歸善、南海、香山諸縣及海南雷州等處山寨“猺賊、蠻賊”及倭賊。升都指揮同知后上疏說, 廣州等地“逋逃疍戶,附居海島,遇官軍則稱捕魚,遇番賊則同為寇,不時出沒,掠奪人民,殊難管轄,請徙其人為兵,庶革前患……”皆從之。這份奏章所言此事被采納。

明朝初年實行里甲制度,以10戶為1甲,10甲為1里,每里推選出10名丁糧豐富且有德行的人作為里長,負責解決地方上的糾紛,督導人民勤務農桑。萬歷《永安縣志》記載:“國朝之制,一百一十戶為一里,立社壇一,故曰社。里長十人,甲首百人,共一圖,亦曰圖……”編入里甲后,便須承擔起政府所派發的賦役義務。因此有研究認為,沒有田產的人一般是不會立籍入戶的。

洪武十四年(1381年)造黃冊、編定里甲的同時,對除里甲以外的地域性基層單位也不同程度地作了調整。乾隆《龍川縣志》對此沿襲、調整有所記載:明初,龍川縣寧仁都,去縣二十五里至九十里,所統地名下泡、嶺西、田心、通衢、曾田、四都、蓮塘、義都之地,宋冊原轄四圖,明初兵燹,改州為縣,田心、嶺西民田設立軍屯二所,以太和、仙德等都并入寧仁,共作二圖,即今寧仁都一圖二圖,在冊當差。按:太和都去縣八十里之外……宋冊原轄三圖,明初兵燹,人民亡口,本都田糧土名尚存在冊,并入寧都一圖二圖籍內矣。仙德都去縣一百五十里之外……宋冊仙德原轄二圖,明初并入寧仁都一圖二圖之內,今本都田糧上名依舊明載在冊,故額猶可考也。至萬歷年間,永安縣(今紫金縣)凡三都七圖社三十有四,村二百二十有六。

賊與民 討與撫

整個明代,有大大小小各種武裝“賊寇”擾亂地方,尤以嘉靖后期至萬歷初為害最烈。河源雖小邑,仍時常不得太平,有司常遣官員前來敉平各寇,因此地方上也有一定的負擔。而在河源任職的縣令,亦常能處置得當,并招撫脅從寇亂之良善者及流民開墾土地,納入民籍管理。

英宗天順元年(1457年)四月,瀧水猺(今作“瑤”)賊鳳廣山、鳳弟吉等作亂,巡撫都御史葉盛討平之,擒、斬首從賊徒鳳弟吉等345人。其被脅迫而從者,招撫回山種田,鳳弟吉等15人獻俘于京師,地方始平。秋七月,懾于官軍氣勢,河源縣“猺首”梁志山等來朝貢方物,賜絹紗。

英宗天順元年,廣東僉事,分巡惠州、潮州二府的浙江余姚人毛吉,擊楊輝,破雷州巨寇,升副使,總理軍務。賊又攻河源縣,毛吉屢敗之。成化元年,直搗賊營,戰死新會。毛吉還曾在天順年間,給正在重修的河源學宮捐過款。

萬歷年間,龍相任龍川縣令時,有鄒凹鼻、鄒豹子等作亂,龍相協力剿之。

隆慶六年,漢陽人尹良任(字志伊,進士)龍川縣令時,兵盜四起,各路剿賊將領絡繹到邑,對龍川地方頗有舟車之擾,尹良任的處理都很有法度。

隆慶時有一位知縣令河源人極其愛戴。隆慶元年(1567年),以舉人知河源的吳一奇(字偉卿,莆田人)。當時五峒初平,民困未蘇,藍能(今屬東源)之寇,表面上聽從招撫,實際上仍在大肆劫掠。好在吳一奇進行“多方保惠,以撫瘡痍”,同時,他還捐俸賑饑,置學田于河下,以賑濟貧困學生。后因無以逢迎上官,被論降級,遷往異地任教職。

莆田舉人林大黼于隆慶四年知河源,仁恕廉干。他曾舉兵興剿藍、能二溪(今屬東源)的賊寇,而楊梅埔、車頭二圍的“賊寇”,多是善良百姓,并非怙惡不悛之草寇。他力請兵備于顧公,只擒賊首,其余脅從者寬宥,讓他們重新開始生活。此二圍中,有男婦500余人蒙敕得活。林大黼后升遷銅仁太守。

初建縣的永安,“賊盜”仍多,隆慶四年五月署理永安的林天賜,因此前在永安“筑土城、招流亡”,對此地賊事頗是了解,且膽大心細,曾與賊盟,內綏百姓,外御群盜,其功最著。

萬歷二年任惠州督捕署永安的高守謙,在新成立的永安縣招徠流民,度地以居之,披草萊墾土,常廢寢食。兵匪過后的永安,白骨遍野,高守謙都幫忙掩埋了。5個多月后,高守謙在永安過勞死于任上。

明代“青史留名”的河源女性

安定下來生活的人們一般都過著平凡生活,無論男女,能留下姓氏名字的極少。在各地縣志上,能留下名字的人物,尤其是女性,都過著比較悲慘的生活,多數為“節烈”,少數是耆壽。明代尤其注重女性“守節”。為了鼓勵女性守節,明太祖朱元璋規定,“民間寡婦30歲以前夫亡守制,50歲以后不改嫁者,旌表門間,除本家差役。”(萬歷《明會典》卷七十九《旌表》)在官方大力推動下,據有關人士統計,《明史》記載了243名節烈婦的事跡,而《明實錄》記載的節烈婦竟多達4962名,大大超過了前廿二史的數量總和。

在河源、龍川、永安等縣的縣志中,那些明代女性的名字,都與其夫或其子相關。這些女性中,有孀居守寡數十年的,有獨力撫養遺腹子的,有夫死毀容而茍活的,有17歲被盜賊掠去投崖而死的,有夫死而殉的,有夫死唯侍公婆的。夫死將兒子撫養成才做官的,也能留下姓氏,建個牌坊旌表,死后姓氏列入節孝祠,如康禾葉氏,有一子職授州同,其92歲去世,因有個節孝坊豎在河源上城。

得到牌坊或木匾的守寡婦女固然不少,但莊子說過,是要做廟堂上那個受人祭拜的烏龜甲骨呢,還是做活生生的曳尾于涂的烏龜呢?不過,后世宋明儒家拿了莊子說的“天理”二字,要人們“存天理、滅人欲”“餓死事小,失節事大”,長年洗腦之下,或許蝕肉腐骨也甘之如飴。

河源城名人李燾的女兒李建,在青春妙齡時殉夫自盡了。5歲起,她就跟著父親在浙江的官舍學習了《孝經》《女誡》《烈女傳》,“慨然慕之”。李燾把女兒許配給嶺南三大家之一的葉夢熊的兒子葉世儀,過門僅一個多月,葉世儀就病死了。李建悲痛之余,想到從小看的許多烈女故事,就想效仿。她的公公婆婆、爸爸媽媽如何舍得,合起伙來勸她不要毀了自己的生命。可是少女之心如死灰,3年后,看家里安定多了,她還是跟著前代的“烈女”們走了。

雍正《廣東通志》記載了幾個今河源地區的女子,在流寇焚劫之時,如何以生命守貞的往事。

鄒士第妻黃氏:黃氏,龍川人,年二十二。李峒巢大盜焚劫小東門,掠數百人,黃氏逾垣走,墜入鄰家園里,被抓住,趁賊不備投井,賊復曳出,罵賊不屈,殺之。縣令備棺收殮具禮祭之,旌表其門。

周氏二女:龍川屯軍周應艮之女也。隆慶六年,劇賊鄒嘉儒破屯城,男女就縛,幾乎沒有幸存的。應艮長女年十八,被執,擔心被賊所污,散發厲罵。賊大怒,刃于市。次女賴真,年十六,逃往鄰家,料想難免于難,解帶自縊于僻室。三日后獲尸,頸帶猶系。

羅辛叔妻張氏:連平州人。年十八,嫁與羅辛叔。半年后,陳萬劫城,舉家被擄。賊欲污之,不從,先斷其發,次斷其手指,仍堅拒罵賊而死。

徐嫩妹:和平人,徐升之女。年十六,遭張文昌之亂,被執。賊寇見她姿容甚美,欲納為室。嫩妹不肯,賊即殺人,以恐嚇她就范,卻見她伸長脖子等刀砍落。賊不忍殺,多方誘之,嫩妹罵賊益厲,遂遇害。

■本報記者 凌麗

下一篇:沒有了