中共九連地委、粵贛邊支隊(duì)機(jī)關(guān)報《粵贛報》:

是教材,是火種,是號角

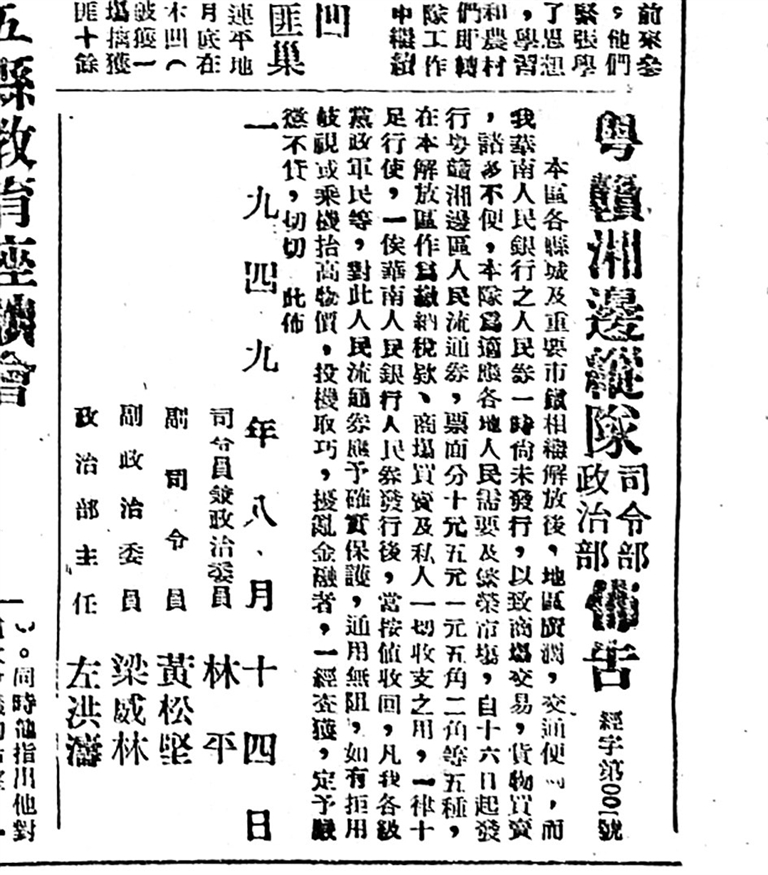

■流通券布告

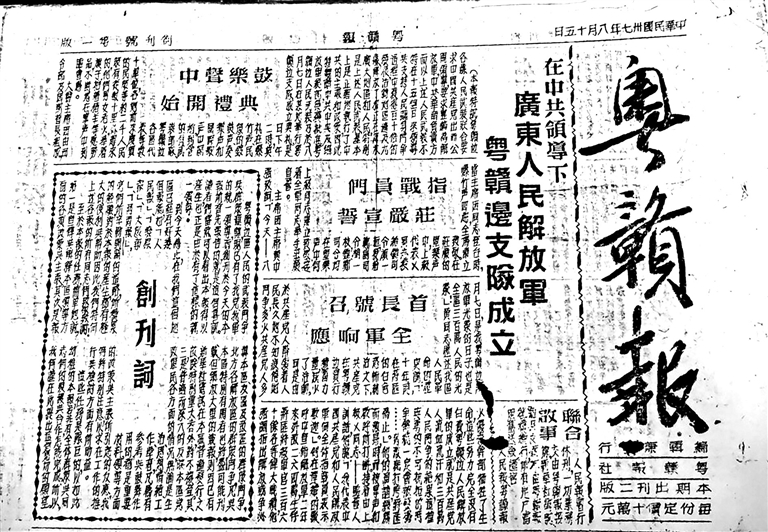

■1948年8月15日粵贛報創(chuàng)刊號(局部)。

在我市各縣區(qū)的博物館里,都可見館藏《粵贛報》及其后身《東江報》等報的身影。當(dāng)時,《粵贛報》發(fā)行量甚大。

《粵贛報》是中共九連地委、粵贛邊支隊(duì)(后改稱東江第二支隊(duì))機(jī)關(guān)報,于1948年8月創(chuàng)刊,由支隊(duì)政治部主任黃中強(qiáng)兼任報社社長,陳東任副社長,原河?xùn)|區(qū)《燎原報》記者陳培任總編輯。

《粵贛報》在宣傳政策、鼓舞人心等方面發(fā)揮了極其重要的作用。以它為載體的強(qiáng)有力的政治宣傳攻勢,動搖了國民黨軍隊(duì)的軍心。在游擊區(qū)里,它是戰(zhàn)斗的號角;在連隊(duì)里,它是政治課、文化課的教材;在國民黨統(tǒng)治區(qū)里,它成了革命的火種。

《前進(jìn)報》:東江縱隊(duì)機(jī)關(guān)報

回溯“兩縱”所辦的最早報紙,需提及在艱難辦報過程中幾經(jīng)更名的數(shù)家報紙。

東江抗日游擊區(qū)創(chuàng)辦最早的報紙,為1941年1月和2月,廣東人民抗日游擊隊(duì)第三大隊(duì)和第五大隊(duì)分別在東莞的大嶺山、寶安的陽臺山創(chuàng)辦《大家團(tuán)結(jié)報》、《新百姓報》。當(dāng)年7月,兩報合并為《新百姓報》。次年1月,《新百姓報》更名為《東江民報》,譚天度任社長。3月,廣東人民抗日游擊總隊(duì)、東江軍政委員會決定將《東江民報》更名為《前進(jìn)報》,并作為廣東人民抗日游擊總隊(duì)的機(jī)關(guān)報。1943年12月,廣東人民抗日游擊總隊(duì)在惠陽坪山改編為廣東人民抗日游擊隊(duì)東江縱隊(duì),《前進(jìn)報》因此成為東江縱隊(duì)的機(jī)關(guān)報。

《前進(jìn)報》原為油印4開2版小報,報社無固定地址,報社工作人員跟隨部隊(duì)在東莞、寶安和大鵬半島一帶輾轉(zhuǎn),流動辦報。1945年春,東江縱隊(duì)主力越過東江北岸,挺進(jìn)羅浮山開辟根據(jù)地,前進(jìn)報社設(shè)羅浮山朝元洞。前進(jìn)報社幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)得到印刷機(jī)后,由原來的手工油印變成機(jī)械鉛印,改為4開4版鉛印報,每周一期。

1946年6月30日,東江縱隊(duì)奉中共中央命令北撤山東省煙臺,《前進(jìn)報》停辦。辦報4年多來,共出版了100多期。

1948年2月15日,中共廣東省江北地委和江北支隊(duì)(后編為粵贛湘邊縱隊(duì)東江第三支隊(duì))機(jī)關(guān)報《大眾報》創(chuàng)刊,以刊載新華社電訊和部隊(duì)新聞為主,重大戰(zhàn)況、事件另發(fā)《號外》,4天1期,8開2版,每期發(fā)行1000份以上。

在九連山連和區(qū)辦有《人民報》,在和東區(qū)辦有《大眾報》,在河?xùn)|區(qū)辦有《燎原報》,這些報刊均不定期出版。

1948年,《粵贛報》創(chuàng)刊

《人民報》,即為《粵贛報》前身。

1948年夏,九連人民武裝部隊(duì)經(jīng)過第三次反“圍剿”戰(zhàn)斗和新式整軍運(yùn)動,政治素質(zhì)和軍事技術(shù)有了顯著提高。為扭轉(zhuǎn)九連地區(qū)戰(zhàn)局,配合全國解放戰(zhàn)爭,九連工委根據(jù)中共中央香港分局指示,成立中共九連地委和粵贛邊支隊(duì)司令部,組建主力部隊(duì),公開打出“廣東人民解放軍粵贛邊支隊(duì)”旗幟。同時,新成立的九連地委決定將原九連工委創(chuàng)辦的《人民報》改為《粵贛報》。《粵贛報》即為中共九連地委、粵贛邊支隊(duì)(后改稱粵贛湘邊縱隊(duì)東江第二支隊(duì))機(jī)關(guān)報。7月,香港分局派陳東到九連山地區(qū),負(fù)責(zé)《粵贛報》籌辦工作。

當(dāng)年8月7日,九連地區(qū)武裝部隊(duì)在河源上莞舉行粵贛邊支隊(duì)成立慶典。

隨后,《粵贛報》領(lǐng)導(dǎo)班子定了下來。九連地委決定由支隊(duì)政治部主任黃中強(qiáng)兼任報社社長,陳東任副社長,原《燎原報》記者陳培任總編輯,鄔維梓、曾惠存任編輯,記者葉若舟,工作人員有莊云光、鄭安、歐陽廣田、吳斌(女)等12人。

8月15日,《粵贛報》在曾田附近的一個山莊里出版創(chuàng)刊號。這一期《粵贛報》不僅刊發(fā)了廣東人民解放軍粵贛邊支隊(duì)成立和支隊(duì)成立典禮的盛況、宣言、布告,《本軍目前的具體政策》等消息,還發(fā)表了支隊(duì)首長給中國人民解放軍總部,毛主席、周副主席、朱總司令和各部隊(duì)首長、新華社的通電。

《粵贛報》創(chuàng)刊號在《創(chuàng)刊詞》中向讀者闡明該報主要任務(wù):“一是宣傳與解釋本區(qū)領(lǐng)導(dǎo)方面的各項(xiàng)政策、主張。其次是報道本區(qū)、友區(qū)及敵區(qū)的群眾斗爭和本軍、友軍的戰(zhàn)績。三是普遍、深入地反映黨政軍民各方面的情況,無論是生活、思想、情緒、工作、學(xué)習(xí),凡屬有鼓舞作用的,都是重要的材料,領(lǐng)導(dǎo)方面的政策與主張所引起的反應(yīng),也將特別注意,以求對工作上的推引與檢討方面有所助益。”

《粵贛報》始終以宣傳和教育群眾、打擊敵人、推動革命戰(zhàn)爭向前發(fā)展為根本宗旨,大力宣傳全國解放戰(zhàn)爭的大好形勢和中國共產(chǎn)黨、中國人民解放軍的方針政策,及時報道九連山地區(qū)人民群眾斗爭和部隊(duì)的戰(zhàn)況,深受廣大軍民的歡迎。各地地下黨員、進(jìn)步青年、學(xué)生及工農(nóng)群眾爭相傳閱,部隊(duì)指戰(zhàn)員把它當(dāng)成政治課、文化課的好教材,稱贊《粵贛報》是“指導(dǎo)員”,在營區(qū)出現(xiàn)了“看報熱”。

《粵贛報》除了編印報紙,還編印活頁的《新華社電訊》,供各級指戰(zhàn)員了解國內(nèi)動態(tài)和國際要聞;還編印32開本的《每月文摘》書刊,刊登黨中央的文告、政策法令和理論文獻(xiàn),作為干部政治讀物,為接管城市作準(zhǔn)備;集中編印有關(guān)工商業(yè)政策、干部思想作風(fēng)和無產(chǎn)階級國際主義的文件、著述等。

戰(zhàn)火中艱難曲折的辦報過程

《粵贛報》創(chuàng)辦初期,設(shè)備簡陋,4支鋼筆,一塊鋼板,3塊大小不同的油刷,幾瓶油墨,就是報社的全部家當(dāng)。

九連地委、支隊(duì)司令部對《粵贛報》工作非常重視。黃中強(qiáng)經(jīng)常過問報紙的出版工作,鐘俊賢為報紙撰稿,修改審定社論。部隊(duì)的各級指揮員、機(jī)關(guān)干部和連隊(duì)的文化教員,都是報社的通訊員。地方黨的同志也通過地下交通站,把活動的情況轉(zhuǎn)到報社,為報社提供了不少新聞素材。

為及時、準(zhǔn)確地報道戰(zhàn)況,鼓舞士氣,記者常常深入前沿陣地采訪。1948年11月15日,部隊(duì)在大湖獅子腦圍殲保一團(tuán)馮連。隨軍記者冒著生命危險,深入戰(zhàn)地采訪。

記者葉若舟隨九江隊(duì)“鋼鐵先鋒隊(duì)”的戰(zhàn)士,冒著敵人密集的槍彈,奮不顧身地沖向前沿陣地,衣服被打穿了4個洞,采集到指戰(zhàn)員們奮勇殺敵的第一手資料,撰寫了《指戰(zhàn)員真英勇,撼天地泣鬼神》的通訊,給參戰(zhàn)部隊(duì)予以很大鼓舞。戰(zhàn)斗結(jié)束后,報社全體同志連夜撰稿、刻寫、印刷,以最快的速度報道了大湖獅子腦戰(zhàn)斗的勝利消息。

1948年秋冬間,粵贛邊支隊(duì)連續(xù)取得了江邊白馬、大湖獅子腦等一系列戰(zhàn)斗的重大勝利,從根本上扭轉(zhuǎn)了九連地區(qū)的戰(zhàn)局。

面對這一片大好形勢,必須加大宣傳力度。支隊(duì)政治部為了加強(qiáng)宣傳工作,進(jìn)一步辦好《粵贛報》,充實(shí)了報社的力量,調(diào)來隨軍記者李昌實(shí)、李翠、李藍(lán)天,謄寫員唐瑜,發(fā)行員饒茵、曾秀霞等人。

《粵贛報》的巨大“威力”

在解放戰(zhàn)爭的連天烽火中,《粵贛報》成為東江地區(qū)宣傳解放戰(zhàn)爭的號角,發(fā)行區(qū)域擴(kuò)散至韓江、北江流域及香港。曾任廣東人民解放軍粵贛邊支隊(duì)司令員的鐘俊賢稱:《粵贛報》是“對敵斗爭的精神炸彈,是粵贛邊新文化戰(zhàn)線上的一支突擊力量和一面光輝的旗幟”。

創(chuàng)刊之初,《粵贛報》是油印報,4開兩版,用兩張蠟紙刻寫。由于環(huán)境惡劣,粵贛報社經(jīng)常處于轉(zhuǎn)移狀態(tài),材料也缺乏,找紙張不易,創(chuàng)辦三個月才出版了7期,后隨著戰(zhàn)局的扭轉(zhuǎn)改為三日刊。

隨著九連戰(zhàn)局的扭轉(zhuǎn),報社的人才隊(duì)伍也逐步擴(kuò)大,還派出了兩名隨軍記者,全社共有20多人,老隆解放前夕又改為兩日刊。

《粵贛報》的印刷質(zhì)量和數(shù)量不斷提高,由原來油印六七百份增加到近千份,由旬刊改為三日刊,發(fā)行面擴(kuò)大到韓江、北江、香港等地。他們還通過地下黨或郵政部門郵寄到國民黨各級政府、機(jī)關(guān)和群眾手中。

《粵贛報》的“威力”是巨大的,以它為載體的強(qiáng)有力的政治宣傳攻勢,動搖了國民黨軍隊(duì)的軍心。在游擊區(qū)里,它是戰(zhàn)斗的號角;在連隊(duì)里,它是政治課、文化課的教材;在國民黨統(tǒng)治區(qū)里,它成了革命的火種。

1949年4月,《粵贛報》為報道毛主席、朱總司令發(fā)布的向全國進(jìn)軍的命令和中國人民解放軍渡江南下的喜訊,專門編印了特大“號外”,配上彩色的《解放區(qū)形勢圖》刊發(fā)后,從游擊區(qū)到國統(tǒng)區(qū)都為之震動,游擊區(qū)軍民更是喜形于色,奔走相告。

1949年5月中旬,中國人民解放軍勢如破竹向南挺進(jìn)之際,保十三團(tuán)宣告起義,并馬上配合東二支發(fā)起老隆戰(zhàn)役,東江上游“變了天”,龍川、和平、連平、紫金、五華等縣相繼解放,為南下大軍進(jìn)入粵東打開了通道。粵贛報社隨司令部移駐老隆城山背的一個山窩里。戰(zhàn)斗打響后,報社的同志不顧個人安危,穿梭于前沿陣地。有的同志一連幾天沒休息。總編輯陳培到前線采訪,撰寫《我軍全線出擊東江兩岸各城市,曾天節(jié)團(tuán)長率保十三團(tuán)起義》的特號新聞,報道了我軍進(jìn)軍老隆、搗毀國民黨保四師師部的經(jīng)過。

曾畫鈔票在粵贛湘邊地區(qū)流通

除了做各種宣傳、報道,《粵贛報》還曾在金融界發(fā)揮過一種讓人意想不到的作用——曾畫鈔票并在九連山區(qū)流通。

1948年底,為解決部隊(duì)給養(yǎng)困難和恢復(fù)發(fā)展九連山區(qū)經(jīng)濟(jì),中共九連地委和粵贛湘邊支隊(duì)司令部決定發(fā)行信用流通券,并將印制發(fā)行任務(wù)交給軍需室負(fù)責(zé)。

由于九連山區(qū)沒有印刷廠,也無印鈔機(jī),九連地委和支隊(duì)司令部決定用油印機(jī)套色印制流通券,請粵贛報社油印室的莊云光負(fù)責(zé)刻畫、印制等工作,流通券上的文字,請歐陽廣田刻寫。

莊云光憑著過硬的書畫功底,只用一支鋼筆、一塊鋼板,便畫出了不同圖案、面值的鈔票(正式稱為信用流通券),再配上不同的顏色印出來,大家拍手叫好。后來,由于形勢發(fā)展,需求量日增,參與刻制流通券的同志逐漸增加,尤其在老隆解放后,參與印制的同志達(dá)20多人(《華南革命根據(jù)地貨幣金融史料選編》)。這些鈔票,具有收藏價值。

畫出來的鈔票必須講信譽(yù),讓民眾放心使用。為此,《粵贛報》不時發(fā)表一些文章,闡釋相關(guān)政策,推動流通券的發(fā)行與流通。

1949年8月15日的《粵贛報》頭版,接連發(fā)表了兩篇相關(guān)文章:《邊縱負(fù)責(zé)人發(fā)表談話 闡釋流通券發(fā)行問題》(頭條)、《老隆鎮(zhèn)各界人民一致歡迎流通券》。

頭條文章配有副標(biāo)題:“林寨一帶券廿五元值谷百斤,二元五角值豬肉一斤,四元值油一斤。”具體是邊縱哪位負(fù)責(zé)人,文章中以“某負(fù)責(zé)同志”代稱。

為什么要發(fā)行流通券?該負(fù)責(zé)同志是這樣回答的:“流通券的發(fā)行完全是為了適應(yīng)目前市場上人民迫切的需要,因?yàn)楸緟^(qū)自從許多縣城和重要市、鎮(zhèn)解放之后,不但建立了地域遼闊的一整塊解放區(qū),而且和閩粵贛邊區(qū)打成了一片,各地的物資交流和市場交易在日趨擴(kuò)大和發(fā)展中,但由于華南人民銀行的成立尚需一些時候,人民券未能及時迅速發(fā)行,各地仍以谷米為貿(mào)易媒介和流通手段,運(yùn)費(fèi)增加,損失巨大,致使商品成本增高,買賣受到影響。為了繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、便利物資交流,適應(yīng)市場急需和順應(yīng)人民要求起見,特發(fā)行‘粵贛湘邊人民流通券’。這是一個臨時性的鈔票,在本區(qū)內(nèi)作為商場買賣、繳納稅款和一切公私收支之用,將來華南人民銀行人民券發(fā)行后,再按資收回。”

據(jù)當(dāng)時記者報道,“人民流通券即將發(fā)行的消息傳至老隆后,記者特走訪老隆各界,他們一致表示熱烈歡迎與支持……尤其是經(jīng)商者,更是渴望當(dāng)局快些發(fā)行流通券。”

新中國成立前夕,粵贛報社駐老隆

1949年5月老隆解放后,粵贛報社亦隨部隊(duì)指揮機(jī)關(guān)遷駐老隆鎮(zhèn)寨背街。6月,粵贛報社接管了老隆工合印刷社。從此,《粵贛報》改為鉛印,由雙日刊改為四版日刊。報社人員增加到七八十人,機(jī)構(gòu)逐步健全,日趨正規(guī)化。粵贛湘邊區(qū)黨委和縱隊(duì)司令部發(fā)出的許多指示、號令,都是通過《粵贛報》公開發(fā)布的。

7月之后,東江上游地區(qū)已大部分解放,東江、韓江地區(qū)成為中國人民解放軍進(jìn)軍廣東的重要基地。南下大軍即將進(jìn)入粵贛邊界時,邊縱司令部發(fā)出了“掃除殘敵,迎接南下大軍”的號召,報社的宣傳任務(wù)更加繁重。除了報道部隊(duì)?wèi)?zhàn)況、群眾運(yùn)動、政權(quán)建設(shè)、宣傳方針、政策、指示、號令之外,還開辟了各種專欄,如《每周時事》《政策問答》《迎軍支前》《副刊》《陣地》《信箱》等等,報紙辦得生動活潑,宣傳內(nèi)容更加廣泛,針對性更強(qiáng),作用越來越大。

1949年10月21日,《粵贛報》(總第一九八期)出版最后一期。這份1948年8月15日誕生于曾田附近山莊的報紙,于1949年10月停刊,共刊發(fā)178期。停刊后,工作人員先后分別加入河源、惠州的《新聞報》《東江日報》,后合并于《東江日報》。《東江日報》主要圍繞鞏固新生革命政權(quán)、促進(jìn)社會主義革命和建設(shè)等進(jìn)行報道,報道地域范圍為當(dāng)時的東江行署,轄地包括現(xiàn)惠州、河源、汕尾、深圳、東莞所轄范圍,以及增城縣、從化縣和五華縣等。那時,為防敵特襲擊,記者下鄉(xiāng)得配備手槍,夜間休息時報社人員輪流站崗放哨。

此后,《東江日報》先后更名《東江報》《粵東農(nóng)民報》《惠陽報》《惠州報》,1993年10月1日更名為《惠州日報》至今。

■本報記者 凌麗

下一篇:沒有了