明代和平縣令王希周

為百姓不被枉殺而自刎

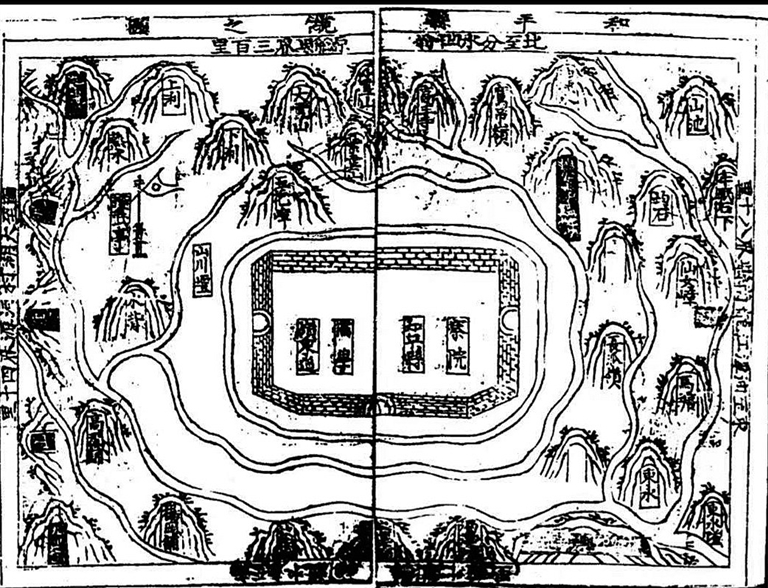

■嘉靖《惠州府志》中的和平縣城圖。 (資料圖片)

明正德十三年(1518年)才建縣的和平,雖然暫得和平,卻依舊未能久處和平。官民之間、官匪之間、匪民之間,還有各種牽扯與矛盾,經(jīng)常拼得你死我活。嘉靖四十五年(1566年)五月,和平縣知縣王希周為抗議、阻止惠州府捕盜通判黃佳鎮(zhèn)壓東壩良民而自殺。黃佳怕降罪于己,終不敢妄為。和平縣城便傳出一句悲愴的民謠:“王令不死,東壩不生”。此時距縣署之設立方才44年。

1

明中葉的廣東持續(xù)動亂

自元末何真率粵歸明后,朱元璋建立里甲戶籍制度,編戶齊民,承擔交納賦稅,供應差役的義務。隨著各級衙門日益苛重的賦役征調(diào),到正統(tǒng)、天順年間(1436—1464年),這些民眾開始紛紛逃亡,“四方亡命,互相結納,烏合鳥舉,虎噬狼跋”,加上散居在山林河海之中的峒獠、瑤、僮、俚等“蠻族”,形成了破壞性很強的力量。

“兩廣盜賊淵藪,大者嘯聚山海。首先黨類數(shù)千,攻城劫寨,負固亢敵;其次千百為群,聚散倏忽;又或一二十人,或三五十人,投間抵釁,突出焚劫,隨時隨處有之。”明朝朝廷雖然努力派兵來鎮(zhèn)壓,但按下葫蘆起來瓢,“東平西叛,南靖而北攘”,終于在正德嘉靖年間“群盜竊發(fā),雄據(jù)鄉(xiāng)縣,延蔓數(shù)百余里”“山寇之為巢穴,累千百計而不可窮,緩則出,急則遁,撫之則陽聽招,而陰為寇掠”。

他們已經(jīng)不滿足于小的劫掠,開始“燒城廓,殺官兵,劫庫獄,釀成大患”。黎貫、張居正等甚至疾呼:“朝廷已無廣東矣”“嶺表非我版圖矣”。

廣東巡撫陶魯在其奏疏中描述:“兩廣地方,自正統(tǒng)年間,被蠻賊聚眾流劫廂鄉(xiāng),攻破城寨,燒毀房屋,殺掠人財,連年屢歲,民受荼毒,無所控訴。”正統(tǒng)十四年(1449年)在珠江三角洲地區(qū)爆發(fā)黃蕭養(yǎng)起義后,廣東地方開始動亂蔓延。景泰三年(1452年)出任兩廣總督的王翱云:“訪得兩廣軍民,自洪武年間以來,一向安妥。”但后來,由于黃蕭養(yǎng)一伙人的作亂,加上當?shù)毓俑疀]有采取有效的措施來應對,只是一味地追求安逸,沒有做好軍事防備。這樣一來,就使得那些沒有戶籍、無所事事的人聚集起來,最終釀成了大禍。官府對這些人的聚集沒有進行有效的遏制,反而讓事態(tài)越來越嚴重。等到敵方的戰(zhàn)艦靠近岸邊,賊寇開始攻城時,各地的官軍又都害怕退縮,互相推諉,完全沒有抵御賊寇的策略。他們只能眼睜睜地看著,心里既焦急又無奈,想不出什么安撫百姓、保護地方安寧的好辦法。于是,賊兵所到之處,村莊堡壘都被毀為廢墟,百姓的財產(chǎn)被劫掠一空,妻子兒女被囚禁,這些賊人像野豬長蛇一樣,肆意橫行,給當?shù)貛砹藰O大的災難和痛苦,受害的范圍之廣,簡直無法用言語來形容。

正德年間南京兵部員外郎顧清在其《送總督兩廣都御史楊公序》中寫道:各地頻繁發(fā)生動亂,山谷之間,經(jīng)常有人拿著長矛刀劍,拉弓射箭,高聲呼喊,互相爭斗,以此來對抗官府,侵害良民。這種情況幾乎每年都會發(fā)生,給當?shù)氐纳鐣€(wěn)定帶來了極大的威脅。

2

礦工聚集,亦工亦農(nóng)亦匪

明中葉以后,粵地開始各種私人采礦,無序開發(fā),大量流民涌入礦產(chǎn)資源豐富的和平、河源、潮州、韶州(今韶關)等地。

在韶州、惠州等地,有一些沒有特定主人的礦山,蘊藏著豐富的鐵礦資源。這些地方的奸詐之徒,利用這個機會,自稱為“山主”或“礦主”,四處招引流民跨境來到這里,分散居住在各個山洞之中,搭建簡陋的棚屋居住下來。每座山上都會建起冶煉爐,少的五六座,多的則達到一二十座。每個爐子周圍都會聚集起二三百人,他們挖掘礦石,冶煉鐵器,以此來牟取利益。這些采礦活動多在深山里,官府很難管理,到正德十四年(1519年)才對礦產(chǎn)征收商稅。

山區(qū)可耕種的良田很少,尤其是龍川、河源、永安(今紫金)、長寧(今新豐)、連平、和平六屬,群山環(huán)峙,層巒疊嶂,居民以山為田,很是貧瘠,而且山深水冷,不宜禾苗,不是受旱就是遭遇洪災,十年都難得一個很好的豐年。因此,除了流民,當?shù)匾灿性S多人加入了采礦大軍。

而“山谷中多良田,流民雜居,易于嘯聚,出劫分贓則賊多,歸營守險則賊少”。為什么歸營守險的賊眾看起來少?那是因為靠近盜匪據(jù)點的居民,也多半是賊黨之故。平定岑岡李文彪時,官府“沒賊田幾五千畝以予屯卒……贖為編民,籍為膏腴,授子刀耕,昔也盜糧、今也國儲”。從前屬于盜匪的良田有將近5000畝之多。

眼看礦區(qū)聚集的“贛汀漳之逋逃”流民動輒成百上千,甚至上萬,利潤好時就做商人,不好時就四處劫掠為寇。嘉靖《廣東通志初稿》記述這種無序采礦活動,已對社會秩序產(chǎn)生了嚴重影響:“掘礦則淤塞民之良田,起寮則砍伐民之竹木,或奸淫婦女,或強趕耕牛宰殺食用。”官兵雖時常追擊,同時采取一些治理和控制措施,都收效甚微,當?shù)厝酥坏谩皵?shù)村一壘,賊去則耕,至則閉壘而守”。

3

礦工起事連綿不絕

在現(xiàn)今河源所轄縣區(qū),各年代各種史料上記載的大小動亂,僅是正德、嘉靖年間就有數(shù)十起:

正德二年(1507年),河源縣林貴、謝祥等揭竿而起,攻擊河源縣城,鎮(zhèn)壓地方土豪、惡霸。兩廣都御史派數(shù)萬兵前來鎮(zhèn)壓,被斬首3000人。正德七年(1512年),興寧大帽山殘寇竄入河源縣境內(nèi)劫掠,參政方良節(jié)督官兵剿滅。

正德七年(1512年),侯景秀、藍庭福等率農(nóng)民起義軍占據(jù)大帽山,分兵出擊龍川、興寧、河源。

正德十二年(1517年)正月到正德十三年(1518年)三月,王守仁或用重兵圍剿,或用謀略智取,先后平定了漳州詹師富、溫火燒,招安了龍川盧珂,清剿了橫水謝志珊、桶岡藍天鳳、浰頭池仲容等多處“賊寇”。

正德十五年(1520年),和平縣城城池在建,次年就有浰頭農(nóng)民義軍首領池仲容余部謝鳳勝率眾千余圍攻和平縣城,城內(nèi)三日無水,省祭(督建城池之官)陳震率民兵在今羊子埔右側偏南擇地挖了一口“活民之井”,數(shù)百年長涌不息。

嘉靖元年(1522年)始設和平縣署,首任知縣為劉炎。據(jù)《惠州府志》載,是年全縣共有694戶,3558人。

嘉靖六年(1527年),池仲容另一余部盧源、黃尚琦率眾在河源、翁源一帶活動,被官兵殲滅,被俘、斬者639人。

嘉靖六年(1527年),和平撫盜曾蛇子背招倡亂,擾亂河源鄉(xiāng)村,都御史姚英督兵剿平了這場叛亂。

嘉靖二十九年(1550年),冶煉工人楊立(福建上杭人)在青溪約磜頭山組織500名礦工起事。后來,礦軍發(fā)展到歸善、海豐、惠來、龍門等12個縣,號稱有萬人。嶺東兵備尤瑛多次督惠州官兵進剿礦軍。嘉靖三十三年(1554年)楊立被捕殺。嘉靖四十五年,朝廷詔令,進行第五次征剿。兩廣都御使吳桂芳派兵分三路向磜頭山等地礦軍大舉進剿。在鐵爐嶂一役殺死民軍300余人,大批民眾遭殺戮。然而這一帶礦軍仍堅持武裝斗爭。前后歷時23年。

嘉靖三十年(1551年),和平李文彪據(jù)岑崗(今上陵鎮(zhèn)岑崗)起義。此事前文已有詳述。

其間,各縣都在加固城墻,以防盜擾。嘉靖三十三年(1554年),盜入河源縣庫,簽事尤瑛復修城高三尺,計城墻高1丈8尺。

嘉靖三十五年(1556年),杜繼宗在河源藍溪山峒率流民掠劫海豐,駐扎在和平的惠州府通判洪章率領和平官兵及義民陳清等進兵搗平之。

嘉靖三十七年(1558年),通判洪章拓建和平城墻400余丈、雉堞300余個,新建躍龍門、永和門和三座城樓。次年,惠州府設通判駐守和平岑崗。

嘉靖四十年(1561年)四月,汀漳惠潮農(nóng)民軍張璉、徐仁器等率部攻陷老隆、四都,復占東壩,擒拿官僚、豪紳、大賈數(shù)百人。翌年兩廣軍閥張臬統(tǒng)兵數(shù)萬駐龍川,進行鎮(zhèn)壓。散兵劫掠郊野,民居被拆無數(shù),鄉(xiāng)落七八十里皆受其害。

嘉靖四十二年(1563年),鮑時秀、葉應祚等在龍川義都聚眾5000余人起事,義都民等奏請剿除。翌年冬遭副使方逢時和參將王紹統(tǒng)兵鎮(zhèn)壓。

嘉靖四十四年(1565年),各地土豪、鄉(xiāng)紳紛紛筑土城防御盜寇,老隆、通衢筑磚城。

嘉靖四十五年(1566年),河源、龍川、翁源、英德、從化、和平等6縣數(shù)千農(nóng)民起事。朝廷命惠州總兵俞大猷帶兵圍剿,而他卻圍而不攻,后來民食已盡且死,俞大猷不忍,稱病解圍而去,被圍起事農(nóng)民得以逃生。

同年,河源縣厚塘坑山、馬子坑山、大豐門山、焦坑山、百高山等5個鐵礦山場開采,建爐煉鐵。

是年,朱廷福、李亞元與鄧廷鳳等領導農(nóng)民揭竿起義,占據(jù)長吉都之小長江、梅坑、黃坡、大田、小水、戈羅神嶺等十八洞,歷時七載,以五洞險阻為寨,與長吉農(nóng)民隊伍互相配合,攻打翁(源)、英(德)、河(源)、龍(川)等縣。巡按御史陳聯(lián)芳奉旨監(jiān)督清剿,調(diào)兵8萬,河源縣署翟兆瑞調(diào)鄉(xiāng)勇1350人,由總兵俞大猷率官兵分五路進剿。經(jīng)3個月進擊,五洞被破,農(nóng)軍被斬2000余人。農(nóng)軍首領李亞元被擒于東埔,隊伍慘敗。

4

為了東壩良民,王希周選擇自刎

嘉靖四十年(1561年),閩縣(今福建省福州市閩侯縣)舉人王希周調(diào)任和平知縣。

王希周,字文治,嘉靖乙酉年通過鄉(xiāng)試被推薦為官,最初被授予瑞安教諭職位。他性情平和淡泊,為人處世端正嚴謹,對于貧困士人,常常慷慨解囊,給予經(jīng)濟上的幫助,因此士人們都非常敬愛并懷念他。

王希周被提拔為和平知縣才3個月,就發(fā)生了這樣一件事:東壩村的村民張德杰家中,有鄰縣的人前來寄宿后離開。然而,通判黃佳誤以為這些人是盜賊,于是命令手下緊急追捕。張德杰被捕后受刑而死,黃佳誣陷說東壩村的村民都有窩藏盜賊,是盜賊窩點,打算將整個村莊的人全部處斬,并催促王希周一同執(zhí)行。但王希周堅決不同意。

到了晚上,黃佳強行命令打開和平城門,準備發(fā)兵行動。面對這緊急的形勢,王希周深知自己無法阻止這場無妄之災,眼看整個東壩村的良民都要無辜死于刀劍之下,他悲哀地說:“事情已經(jīng)到了這個地步,我實在沒有辦法了。”隨后,他毅然拔劍自刎,以此表明自己的立場和決心,以自己的性命來勸阻這場暴行。黃佳看到這一幕,深感震驚和愧疚,也擔心朝廷降罪,最終停止了這場瘋狂、荒謬的屠殺計劃。

這場驚心動魄的“尸諫”,令東壩人又感恩又痛惜。有人激憤之下說出“王令不死,東壩不生”這句話,一直流傳至今。這個真實而又悲慘的故事,與王希周的名字,也一直被記在東壩人心中。

9年后,河源縣也曾發(fā)生過類似事件,但時任知縣運氣好些,遇到的上司更通情達理。

隆慶四年(1570年),福建莆田人林大黼被任命為河源知縣。他為人仁慈寬容,廉潔干練,尤其擅長處理重大事務。

次年(1571年),河源地區(qū)發(fā)生了嚴重的水災,百姓遭受巨大的饑荒和困境。林大黼立即向上級請求援助,并成功獲得了四百石糧食,他親自組織賑災,將糧食分發(fā)給受災的民眾。同時,他還勸告當?shù)氐母粦粢云絻r出售糧食,以此幫助貧困的百姓渡過難關,許多人的生命因此得以延續(xù)。

此外,林大黼還主持修建了古城墻,作為防洪屏障。

當時,朝廷正在進行剿滅藍能二溪(在今東源)一帶的盜賊的行動。然而,在楊梅埔和車頭兩個村落中,居住著許多無辜善良的百姓。林大黼深知這一點,他極力向負責剿匪的兵道請求,只擒拿首要的盜賊頭目,而對那些被脅迫參與的百姓則予以寬恕。這一舉措使得這兩個村落500余人幸免于難。

后來,林大黼因其卓越的政績和為民請命的精神,被調(diào)任為銅仁太守。

■本報記者 凌麗

下一篇:沒有了