“兩縱”成立記

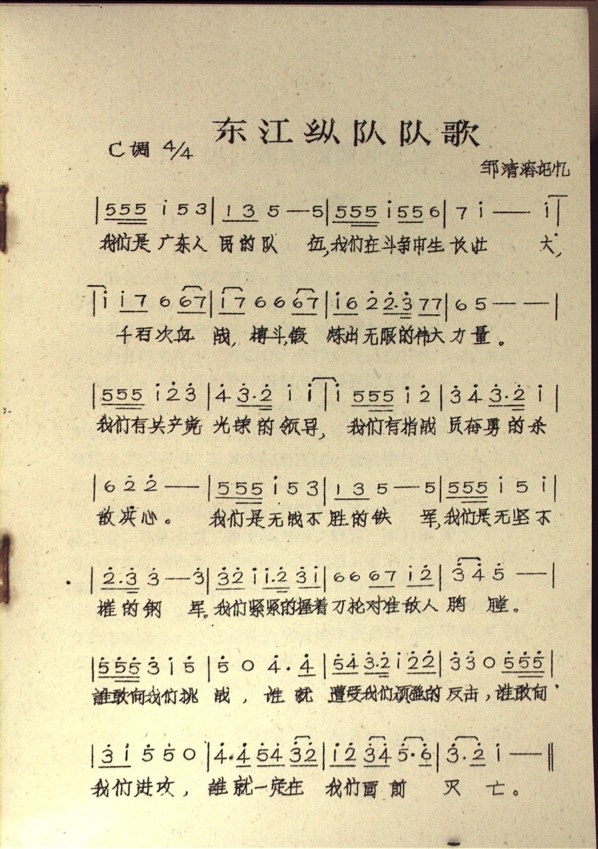

■東江縱隊隊歌 資料圖片

■中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊東江第二支隊司令部供給處全體成員(1949年)。 資料圖片

核心提示

“八一”建軍節前夕,我們來回顧“兩縱”(即東江縱隊、粵贛湘邊縱隊,簡稱“東縱”“邊縱”)成立前后的歷史進程。

■本報記者 凌麗

抗戰時期的東江縱隊

東江縱隊,全稱廣東人民抗日游擊隊東江縱隊,是中國抗日戰爭時期,由中國共產黨領導的一支抵抗日本軍隊的游擊隊,是開辟華南敵后戰場,堅持華南抗戰的主力部隊之一。革命戰爭年代,包括河源地區在內的東江兒女,為了爭取國家解放、民族獨立,在東江流域成立了多支游擊隊,幾經整合后成立了東江縱隊。

1943年12月2日,

惠陽坪山,東縱成立

1938年10月12日,侵華日軍在惠陽大亞灣登陸,東江下游各縣及廣州相繼淪陷。在此前后,中共廣東省委及八路軍駐香港辦事處負責人廖承志,根據中共中央關于在日軍占領區開辟抗日游擊區的指示,派一批黨員到東莞、寶安、惠陽、增城等地組織抗日武裝。1938年12月,惠寶人民抗日游擊總隊、東寶惠邊人民抗日游擊大隊成立,兩支武裝共200余人。

1939年初,經與東江國民黨當局談判達成協議,這兩支武裝分別改番號為國民革命軍第4戰區第3縱隊新編大隊和第4縱隊直轄第2大隊。至年底,兩支游擊隊共發展到700余人。1940年3月,兩支游擊隊遭到國民黨頑固派軍隊的圍攻,被迫向海豐、陸豐轉移,途中被追擊堵截,損失嚴重,最后剩100余人。

為適應斗爭需要,游擊總隊于1943年12月2日在惠陽坪山改編為廣東人民抗日游擊隊東江縱隊,曾生任司令員,尹林平任政治委員,王作堯任副司令員兼參謀長,楊康華任政治部主任;下轄1個主力大隊、5個地方大隊和1個護航大隊。縱隊成立后,大力加強部隊建設,廣泛開展殺敵競賽和擴軍競賽,不斷向日偽軍發動進攻。

1945年,為加強開辟羅浮山抗日根據地的力量,東江縱隊第五支隊奉命派出1支小部隊深入博羅、河源發動群眾,開辟新區。同年5月,縱隊領導機關由東江南岸轉移到博羅縣羅浮山,中共廣東省臨委和東江縱隊領導機關進駐羅浮山沖虛觀等地。此后一直到抗戰結束,這里都是華南敵后抗日游擊戰爭指揮中心。

在曾生、尹林平、王作堯、楊康華等帶領下,東江縱隊從無到有,從小到大,發展成為抗日武裝力量,其開辟的華南敵后戰場成為“敵后三大戰場”之一。1945年,朱德同志在“七大”軍事報告《論解放區戰場》中將東江縱隊、瓊崖縱隊與八路軍、新四軍并稱為“中國抗戰的中流砥柱”。

河源的抗日武裝隊伍

根據中共廣東省臨委、東江縱隊開辟東江上游抗日游擊基地的指示,1945年春夏之間,后東特委建立了4支抗日武裝。“紫河人民抗日自衛大隊”在紫金縣的古竹、義容、黃塘、白溪和河源縣的康禾、黃村等地及惠東縣的崗派等地活動;“紫五人民抗日自衛大隊”在紫金縣的中壩和五華縣的長布、華陽、塘湖等地活動;“新豐人民抗日游擊隊”在新豐北部山區活動;“熱水鄉抗日自衛大隊”在和平縣西部山區活動。這4個大隊由“東江人民抗日武裝自衛總隊”(下稱“東總”)統一指揮。

1945年5月,日軍向東江上游各縣推進,5月17日占領河源城,打通從河源經燈塔、忠信、和平至江西省贛州的通道。“東總”成立后,積極機動地打擊日軍:6月12日,在紫金縣古竹對岸的秀布伏擊沿東江河西岸向南開進的日軍;6月13日,在新豐縣馬頭、百叟一帶伏擊從新豐沿公路向連平開進的日軍。

1945年8月初,根據中共中央關于向粵北發展的指示,在珠江縱隊一部配合下,集中主力1000余人挺進粵贛湘邊區,準備迎接八路軍南下支隊,開辟五嶺抗日根據地。此時,部隊發展到9200余人,轄9個支隊,6個獨立大隊,并成立江南(東江以南)、江北(東江以北)、粵北和東進(海豐、陸豐、惠陽、紫金、五華)4個指揮部,分別對各區域的部隊實施作戰指揮,活動地域由東江兩岸擴展到廣州市郊區、粵贛湘邊區和海陸豐地區。

挺進九連山的

東縱第三支隊

第三支隊是東江縱隊的主力部隊,1945年冬,該支隊奉命北上九連山開辟根據地,成立“九連山區人民自衛總隊”,堅持斗爭8個多月,直至東縱北撤。

為有利于在九連山的活動,東江縱隊司令部還抽調熟悉和平、連平情況的張覺青、林鏡秋、黃定邦、林風時、羅貴、李天生、陳慧等人隨隊北上。

抗戰勝利前夕,中國共產黨在華南的武裝力量迅速發展,東江縱隊成立了第六、七支隊,此后,北江支隊、西北支隊、珠江縱隊、中區人民抗日解放軍、南路人民抗日解放軍和韓江縱隊相繼成立。1945年6月,中共中央向廣東臨委發出要建立進退有據的戰略根據地的指示。9月16日,廣東區黨委召開干部會議,決定在東縱司令部之下分設江南、江北、粵北、東進4個指揮部,實行分區指揮。其中建立以和平、連平兩縣為主要基地的“九連山軍事活動區”的任務,由第三支隊去執行。

建立“九連山軍事活動區”具有重大的軍事意義,與粵北地區的其他兄弟部隊構成掎角之勢,密切配合,相互策應,在九連山的廣闊地帶開展游擊戰爭,吸引、牽制和分散國民黨軍進攻東江地區的兵力。

九連山橫跨粵贛兩省,山高林密,延綿數百里,東連福建,西接湘南,北依贛南,南臨東江,是具有戰略意義的軍事要地。為順利進軍九連山,從1945年9月中旬開始,第三支隊從思想上、政治上、軍事上、物質上都作了充分準備,并召開會議,強調必須保持高度警惕,充分做好艱苦作戰的準備。

1945年10月3日,彭沃、曾源、陳一民、翟信率領第三支隊從惠陽起程,向九連山進發。

10月15日,東三支隊轉移到博羅縣東北邊靠近河源的何家田,召開會議,對進軍九連山的形勢、任務和行軍計劃都作了具體部署。19日,支隊政委曾源向全支隊指戰員作了動員,士氣高漲。21日,三支隊在支隊長彭沃、政委曾源、政治處主任陳一民、副支隊長翟信的率領下,從博羅縣的何家田揮戈北上,開始出征九連山。24日,東三支趁夜間在河源縣的新回龍鎮順利渡過新豐江。經過幾場戰斗,11月1日凌晨,東三支三大隊勝利抵達九連山下的熱水新洞。這時,陳一民和鄧發、王彪率領的第一大隊,張新和、曾志云率領的第二大隊也先后抵達,勝利完成了挺進九連山的戰略轉移任務。

部隊進入九連山之后,對外改稱“九連山人民自衛總隊”。

東縱北撤前的8個月里,支隊部與各地區部隊之間,交通聯絡暢通,情報訊息不斷,任憑敵軍圍困封鎖,東三支始終堅守九連山。1946年5月中旬,奉粵北指揮部命令,支隊從熱水出發,經浰源向翁源方向轉移。18日,東三支與國民黨部隊開展烏柏壩之戰。這是東三支撤出九連山前與國民黨軍進行的最后一次戰斗。6月9日,東三支抵達翁源壩子,與粵北指揮部及其他兄弟部隊會合。6月29日,南下抵達大鵬灣沙魚涌,與東縱各路部隊勝利會師。當晚7時,東三支登上第三船,于翌晨起航北上山東煙臺。

東三支北撤前,留下58人(后來增加到64人)隱蔽留駐在九連山,等待時機恢復武裝斗爭。1946年11月,東江流域恢復武裝斗爭后,這批留駐人員成為建立粵贛湘邊縱隊東江第二支隊骨干力量。

解放戰爭時期的粵贛湘邊縱隊

1949年1月1日,中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊正式宣告成立,司令員兼政治委員尹林平,副司令黃松堅,副政治委員梁威林,參謀長嚴尚民,政治部主任左洪濤。解放戰爭時期,粵贛湘邊縱隊活躍在粵贛湘三省邊界地區,活動范圍包括珠三角、東江兩岸、北江、粵漢鐵路以東、贛南及湘南一帶。1949年9月,人民解放軍野戰部隊南下廣東作戰,邊縱組織做好了迎軍支前工作。10月,人民解放軍同粵贛湘邊縱隊會合,擔負解放廣州戰役一翼的任務,為解放全廣東作出重大貢獻。

1949年1月1日,

邊縱在惠東成立

1949年1月1日,中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊與閩粵贛邊縱隊、桂滇黔邊縱隊聯合發表宣言,宣告粵贛湘邊縱隊在惠東安墩鎮正式成立,旋即對東江各地的部隊進行改編,將江南、江北、九連、滾江、五嶺及珠江三角洲等地區所屬部隊統一改編。江南支隊編為東江第一支隊;粵贛支隊改編為東江第二支隊;江北支隊改編為東江第三支隊;北江支隊改編為北江第一支隊;粵贛湘邊解放總隊(五嶺支隊)改編為北江第二支隊;贛南支隊,湘南支隊也進行了改編;珠江三角洲部隊待條件成熟后編為獨立團。

為了迅速建立和鞏固以東江、韓江為中心的戰略基地,粵贛湘邊縱隊發動了強大的春季攻勢,殲滅了國民黨廣東省保安第四師師部和保五團,先后解放了龍川、五華、連平、和平、新豐、紫金等縣城。

1949年7月之后,粵贛湘邊縱隊各部隊乘勝出擊,迅速解放了江南、九連、江北和五嶺的廣大鄉村和十余座縣城,解放人口增至400余萬,作戰部隊從初期的470人發展到后來3.8萬多人,建立了400多萬人口、縱橫千里的解放區,為人民解放軍野戰部隊進軍廣州、解放廣東鋪平了道路。1949年八九月間,解放軍迅速解放了整個粵贛湘邊地區。

史料記載,粵贛湘邊縱隊是一支繼承發揚東江縱隊革命傳統的戰斗部隊,自建立武裝隊伍開始至全區解放3年多時間里,武裝隊伍發展到3.8萬多人,參加較大的戰斗848次,解放了全區所管轄的縣區,并配合第四兵團、第十五兵團、兩廣縱隊一起解放了廣州市及廣東一大片地區。1950年2月,粵贛湘邊縱隊番號撤銷。

縱橫九連地區的

邊縱東二支

縱橫九連地區的粵贛湘邊縱隊東江第二支隊,前身是中國人民解放軍粵贛邊支隊,于1948年8月在河源縣上莞成立。支隊司令員鐘俊賢,政委魏南金,副司令員鄭群,政治部主任黃中強,參謀長曾志云。下轄三、四、六、七團和直屬(獨立)第一大隊、直屬(獨立)第二大隊、直屬(獨立)第三大隊、直屬第五大隊(即江防大隊)。東江縱隊奉命北撤山東留下的58人(后來增加到64人),是留駐九連山的革命精英,成為東江第二支隊的骨干力量。

粵贛邊支隊的主要活動范圍在河源、紫金、連平、龍川、和平等地。1948年下半年到1949年初,粵贛邊支隊在九連地區一連打了5場漂亮的殲滅戰,被稱作“五戰五捷”,從此扭轉了整個九連地區的局勢。

1949年1月1日,中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊成立,粵贛邊支隊改稱為中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊東江第二支隊,原支隊司令員鐘俊賢改任政委,原副司令員鄭群任司令員。

1949年5月,國民黨保安第十三團少將團長曾天節率部在藍口起義,根據粵贛湘邊縱隊總部命令,保安第十三團改編為粵贛湘邊縱隊第四支隊,為解放河源作出了貢獻,對后來的解放廣東也作出了巨大貢獻。

1949年7月之后,粵贛湘邊縱隊各部隊乘勝出擊,迅速解放了江南、九連、江北和五嶺的廣大鄉村和十余座縣城,解放人口增至400余萬,作戰部隊從初期的470多人發展到后來3.8萬多人,建立了400多萬人口、縱橫千里的解放區,為人民解放軍野戰部隊進軍廣州、解放廣東鋪平了道路。1949年八九月間,解放軍迅速解放了整個粵贛湘邊地區。廣州解放后,粵贛湘邊縱隊東江第二支隊勝利完成了它的歷史任務。

下一篇:沒有了