理性的溫度

——讀《命懸一線,我不放手》

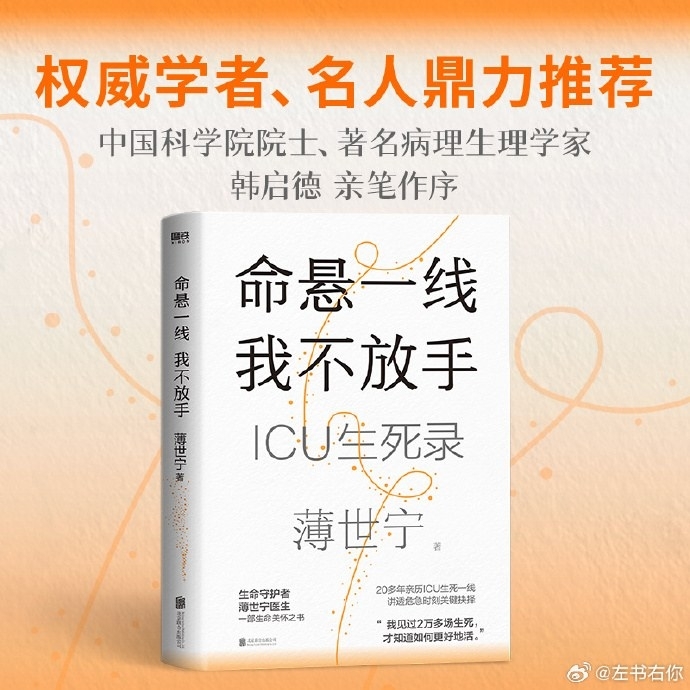

《命懸一線,我不放手》 作者:薄世寧 北京聯合出版有限公司出版

■孫婷

中國現當代很多知名作家都是學醫出身,這是個有意思的現象。或許醫學和文學直面的都是與人相關的生命議題,才會讓作家們能在兩者之間騰挪轉圜而游刃有余:一個是以理性冷靜的方式面對人的身體;一個是以感性溫暖的方式面對人的靈魂。人之生命同自然界萬物的不同之處,恰在于身體需要關心救治,靈魂也時常需要關懷。所謂“身心健康”,既是醫學上衡量一個人體魄康健的標準,也是每個個體夢寐以求的完美生活。醫學與文學好似彈簧的兩端,在命運用力的拉扯下,各自伸向極端,但命運一旦松開它的手,醫學與文學馬上就會回彈并且復合為一個整體,維持彈簧的完好如初,一如要維持生命肉體與靈魂的和諧統一。

《命懸一線,我不放手》,是出自一位專業學識豐富的醫生對人性與生命的思索之作,又是一場醫學與文學交匯的生死感悟。

薄世寧,北京大學醫學博士,北京大學第三醫院重癥醫學科副主任醫師,在ICU一線工作了二十多年,擁有豐富的重癥救治經驗。我原以為這本書會將我淹沒在無數難以記憶的學術名詞和單調枯燥的病例分析中,除了能學到些護理危重病人的科普常識外,并不能帶來更多驚喜。但事實是,醫生寫出來的故事,往往比小說更真實、更精彩、更耐人尋味,也更能讓人看清世間萬象浮華背后的人性與人情。

《命懸一線,我不放手》擷取了作者二十多年來在重癥一線親身醫治的十九個病例,分為四部分分別講述。

“理性的往返”是生死場里情感與理性的糾結。危重病人和其家屬有時候就懸在理性與情感之間,往前走一步,就能活下去;往后退一步,生命戛然而止。然而在生死大事上,人往往會失去往日的鎮定,那些看似理性的決定,常常是情感裹挾下一場盲目的冒險。書中一個精神病患者和他父親的故事讓我印象深刻。父親陪兒子到異鄉求醫,卻意外猝死,留下神志不清的兒子獨自面對漫天茫茫大雪和一張已經沒有了父親溫度的病床。薄醫生從護送病人救治的民警同志口中得知,這位父親是帶著兒子來精神病醫院看病的,去世當天,掛號條還在衣兜里,找旅館的時候,父親突發心梗,救護車一路呼嘯趕到醫院,但已經來不及了——患者在路上心臟就已經驟停。父親去世時,兒子還沒有吃飯,民警便帶他在醫院附近的面館買了碗拉面。兒子不吃,只是站在那里,嘴里嚷著要找父親。“多可憐啊。”民警說,“倆人啥行李都沒有,就一雙肩包,這孩子背著,死活不放手。”兒子被送到北五環外的一家精神病院治療,醫生檢查他身上的背包時,除了幾袋榨菜、干巴的面包、一條破毛巾、幾件換洗衣服外,似乎沒有什么更值錢的東西了。然而在背包最深處的夾層里,一捆捆整齊的錢赫然入目,一共有六萬。這是父親為了給兒子治病攢的錢。不久,民警聯系到死者老家的家屬,村干部說這些錢是這位父親一輩子的積蓄,兒子十幾歲就犯病了,治了很久都沒治好,他一個人拉扯孩子長大,自己時常心口疼,但不舍得花一分錢去檢查一下,只為省給孩子治病。

看完這個故事,或者說病例,也許我們都會自然而然地為父愛而感動,但是作者卻一反常態,用醫生的冷靜反思,指出父親的愛固然感天動地,但這合不合理,或者說有沒有意義?孩子的精神疾病定然是一場漫長的治愈過程,在徹底治愈前,他尚不具備自理能力,生活還需要親人無時無刻的照顧,而且只有父親能承擔這個責任,在這種情況下,父親是該先救自己還是先救孩子?這其實很不好回答。老實說,我不具備醫生那樣冷靜的頭腦,可以在理性與感情之間權衡清楚,但薄醫生用他臨床二十多年的經驗和無數親歷的事例告訴我們:愛要理性,沒有愛的理性是冷漠,沒有理性的愛是濫情。這是相當務實的話。先救自己,讓時間走得慢一些,再慢一些,給自己和兒子都留下充足的時間去對抗精神上的頑疾,不放棄生的希望,就是不放棄對生活的期許。人在,希望就在。

“人心的明暗”把生死一線的人性展現得淋漓盡致。妻子癌癥晚期,靠各種插管維持生命,ICU的醫生和護士們不愿意放棄病人,因為他們都看到了這個女病人為了活下去有多努力。她的生存意志有多么強烈,這個世界她還沒有愛夠啊!然而丈夫在病房大吵大嚷,婆婆向護士出言不遜,母子倆要求醫生拔掉插管,不再治療。趁妻子病情穩定時,丈夫趕緊拿出紙筆,急吼吼地命令她趕快寫下銀行卡的密碼,生怕下一秒妻子突然失去意識。丈夫同醫護人員吵架,聲稱醫院救護妻子的本意是故意花他的錢,他要投訴。醫生除了在心里暗暗地罵一句“人渣”,還要跟他好聲好氣地解釋。薄醫生在書中寫道,衡量對重癥患者是否繼續治療,重要的原則是要尊重患者本人的意愿。也就是說,如果患者本人的求生意愿強烈,無論醫院還是家屬都沒有權利放棄治療。就這樣,雖然有丈夫的胡攪蠻纏,但醫生們依然盡職盡責地為她治療,護士們仍然認真地護理她的日常。當妻子得知父親要來看望時,她很高興,那天,她堅持坐起來,并在紙上寫下了半張歪歪扭扭的“爸”字。父母來了,三個人坐在病床上,一言不發。她微笑著,緊緊抓著父親的手不撒開,母親默默地出去打了一盆溫水,仔仔細細替她擦了擦腫脹的雙腿。時間無聲流走,人心似深淵無底。

父親終于開口:“還是聽你丈夫的吧。”

她慢慢松開了父親的手。

第二天,這個正值年輕的女人轉出了ICU,沒過兩天,她自己就要求回家——放棄治療。

這是整本書讓我印象最深的一個故事(病例)。放棄還是拋棄,一字之差,天壤之別。放棄是無奈的,放棄不意味著希望也隨風而逝。它是嘗試了一切努力后,意識到有些事情是自己的能力無法辦到的,但至少在一個生命臨將消逝時,我們可以陪伴最后一程;拋棄是惡意的,是有能力但不愿承擔責任,甚至連最后的關懷和陪伴都不給,讓一個生命就這樣孤單凄涼地離開人世。命懸一線,不過是撕開了人性的遮羞布,善還是惡,只有在生與死的對決中,才卸下了日常偽裝的面具,赤裸裸地公之于眾。

“希望的沉浮”“關懷的分合”從向死而生和臨終關懷兩個角度講述ICU里每天都會上演的人間百態。生命的最后一刻,你的身體會誠實地告訴你:我比你更愛你,我會堅持下去,你也不要放棄。強烈的求生欲是支持生命繼續堅持下去的強大動力,而醫療的本質,正如薄醫生說的,是支持生命自我修復。無論是“北京大妞”面對疾病時頑強的意志力,還是一輩子忠誠履行“為人民看病”的中國疑難病泰斗張孝騫教授,無一不是向死而生。因為對生命充滿熱愛,才會對死亡格外尊重。對死亡最大的敬意,就是珍惜生的美好。我也忘不了書里那位老教授不厭其煩地每天詢問醫生,我的老伴兒什么時候能醒來?老教授采集來一片片秋日里的香山紅葉,做成精致的書簽,送給醫護人員;每天記錄下老伴兒的病情,有些較真地與醫生爭論;一天不落地擦洗護理妻子,細心而充滿愛意……。妻子生日那天,當老教授羞澀地唱起那首她最喜歡的歌曲時,監護儀心跳的節奏聲響突然發出急促的警報聲,兩滴眼淚從妻子眼角慢慢滑落。生命最后一刻,相守一生的丈夫為她唱的歌曲喚醒了沉睡已久的女人,她知道自己來過、愛過,不會后悔在這個世界的每一天都有人可愛,并且被人永遠愛著。女人終于可以安然地離開這個世界了。還有那個身患癌癥的母親,自愿放棄治療,只為回到老家。兒女最終聽從了醫生的建議,尊重老人意愿,連夜帶著母親回到故鄉。孩子們抬著母親,繞著老家的院子一遍一遍地看,一遍一遍地走。母親撫摸著陪了她一輩子的那些物件,躺在擔架上,走了走一輩子無數次走過的路,然后心滿意足地離開人世。在《命懸一線,我不放手》里,這些故事帶給我一種力量,那是意志的力量,是生命微弱但絕不脆弱的力量。

盡管薄世寧用“病例”來陳述這十九個故事,但在我的眼中,這些并不僅僅是簡單的病例,它們更多地呈現出生活的本身形態,刻畫出人性的真善美與假丑惡。生活擊倒人的瞬間,往往是突如其來的,根本不及思考,也只有在這一剎那,人才算是真正直面生活的真相和人性的考驗。“在善里看不到善”,只有面對災難,善才顯得更珍貴、更值得珍惜,而人性的真與善,才是人之為人最大的價值,最深的意義。日常歲月無時無刻不在偷偷流逝,人生短短數百,如果沒有善良與愛意豐澤生命,人與人的距離被隔閡與陌生填滿心靈的空隙,那么我們在荒蕪的世界踽踽獨行,該有多么絕望。《命懸一線,我不放手》讓我明白,荒漠中的哪怕最柔弱的一朵小花,只要開了,都是上天給予的最大善意。這善意可以自給,但更需要他人以溫暖澆灌,才能開出愛的花朵。

正如書名所言,命懸一線時選擇不放手,是選擇不放棄對生命的尊重與敬畏,是不放棄潘多拉魔盒里來不及飛出的希望。

下一篇:沒有了